jeudi, 29 novembre 2007

Léo Ferré et les surréalistes, encore de nouveaux éléments

Après la parution des Chemins de Léo Ferré en 2005, Patrick Dalmasso m’a envoyé un extrait d’émission radiophonique malheureusement non référencé, qui avait sa place dans le livre. Il était trop tard. Puisque l’on revient sur le sujet à la faveur des lettres découvertes il y a peu, je donne ici le texte de ce fragment. Il s’agit d’un entretien avec Marie-Hélène Estienne, compagne de Charles Estienne, ami commun de Breton et de Ferré. Voici la transcription exacte, hésitations comprises, de ses propos.

« Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.

« Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.

La journaliste : Comment ont réagi les gens des galeries, du monde parisien quand il s’est lié avec Léo Ferré ? Est-ce que ça ne paraissait pas un petit peu étrange, un petit peu curieux ?

Marie-Hélène Estienne : Je crois, il me semble – enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais il me semble que certaines personnes pensaient que Charles était cinglé. Que Charles, qui était un bon critique, qui aurait pu faire une carrière raisonnable, gagner de l’argent, etc., se mette à faire des chansons et à aller fréquenter Léo Ferré. Je crois que oui, les gens pensaient qu’il était drôle. Il y avait une drôle d’histoire aussi, c’est que Léo Ferré était très, très, très passionné par André Breton. Il y avait un… et je ne crois pas que ça ait vraiment marché. Au bout d’un certain temps, je ne sais pas, il y a eu une polémique assez triste. Charles, qui était, lui, ami avec Breton, était toujours hésitant entre les deux, mais c’était assez ambigu ».

On observe la permanence des étiquettes que l’on colle : Charles Estienne, critique d’art, romancier, ne peut pas écrire de chansons et fréquenter Ferré sans être « cinglé » ou « drôle ». Cela, semble-t-il, n’était pas compatible avec « une carrière raisonnable ». C’est la plus stupide des caractéristiques françaises : la mise en casiers. Heureusement, Estienne se moquait bien de cela, sa femme également.

Je me suis toujours demandé pourquoi Estienne n’avait jamais rien tenté pour rapprocher Breton et Ferré. Peut-être d’ailleurs l’a-t-il fait et n’a-t-il pas réussi ? Il est important cependant de remarquer que sa propre épouse lui prête un sentiment partagé, hésitant et ambigu. Je livre ces réflexions pour ce qu’elles sont. Elles témoignent, il me semble, d’un certain trouble, d’une gêne manifestée par Estienne. D’autres surréalistes le partagèrent-ils ?

Remerciements : Patrick Dalmasso.

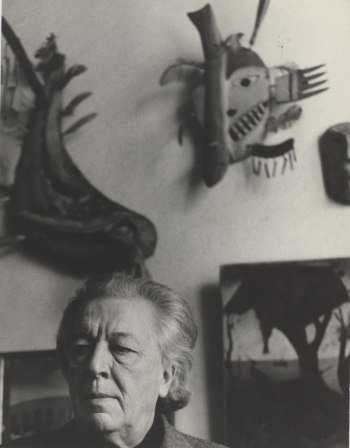

(Marie-Hélène et Charles Estienne en 1965,

photo Jean Messagier)

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (6)

dimanche, 25 novembre 2007

Léo Ferré et les surréalistes : nouveaux éléments

De nouveaux documents provenant des archives d’André Breton ont été récemment rendus publics, en particulier une partie de sa correspondance « passive » (« reçue », dans le jargon des archivistes) émanant de Léo Ferré ou d’autres personnes qui font référence à Léo Ferré. Ces documents éclairent d’un jour nouveau toute l’histoire qui eut lieu entre les deux hommes. Il s’agit bien évidemment de sources de première main, absolument indubitables puisque reproduites intégralement et en fac-similé, ce qui évite d’éventuelles erreurs de transcription. J’ai pris connaissance de l’ensemble de ces lettres rigoureusement inédites et il m’est apparu qu’elles permettaient d’approfondir le sujet sur trois points : la nature de l’amitié qui exista entre Breton et les Ferré ; l’histoire du ballet La Nuit ; l’affaire de Poète… vos papiers ! et son écho chez les surréalistes. Je me propose par conséquent d’établir une synthèse appuyée sur des extraits de ces échanges, étant bien entendu que l’intégralité des documents cités est consultable en ligne sur le site officiel L’atelier d’André Breton ou sur celui de Patrick Dalmasso, Léo on the web.

Je dois, avant de commencer, supposer connus la chronologie générale de l’histoire et les faits matériels, tels que j’ai tenté de les reconstituer précédemment dans un livre, Les Chemins de Léo Ferré, notamment au travers des deux récits intitulés Léo Ferré et les surréalistes et De La Nuit à L’Opéra du pauvre [1]. Il ne s’agit évidemment pas, ici, d’auto-promotion, mais seulement de ne pas redire toujours les mêmes choses. En effet, les nouveaux documents ne modifient pas le déroulement factuel de mes textes. En revanche, ils vont permettre d’aller plus loin.

L’amitié

Une carte de visite non datée – mais manifestement la plus ancienne dans la collection qui est offerte – indique : « Cher monsieur André Breton, je ne veux pas que vous achetiez mon nouveau disque. C’est pour cela que tout simplement et de tout cœur je vous l’envoie. Léo Ferré ». C’est ainsi que commencent les choses. On imagine, selon toute vraisemblance, que cette carte et le disque furent envoyés après l’entrevue de 1955 à l’Olympia avec Jean-Claude Tertrais, missionné par Breton pour signifier à Ferré son désir de le rencontrer. Le « cher monsieur » indique encore une distance polie.

Au début de l’année 1956, a lieu la rencontre physique. Breton vient dîner boulevard Pershing. Ferré a souvent fait allusion à cette première rencontre. On apprend aujourd’hui, grâce à ce fonds, qu’il était accompagné d’Élisa, son épouse, et de sa fille Aube, et que Ferré les a ensuite raccompagnés. Il n’était pas encore revenu que, déjà, Madeleine prenait la plume : « Jeudi, 2 h [du matin] » est la date de la lettre dans laquelle elle se félicite de cette rencontre, de cette amitié nouvelle, et remercie le poète avant de s’inquiéter de ce que, peut-être, son mari et elle ont trop parlé d’eux-mêmes durant la soirée. Dès son retour, Ferré lui-même écrit une autre lettre : « Jeudi matin… avant l’Aube… Cher André, vous voyez, je ne tarde pas à vous appeler André… ça m’est très facile… et je vous remercie de me l’avoir demandé. Je rentre et Madeleine m’a devancé ! C’est bien la première fois que cela lui arrive, d’avoir le besoin d’écrire à pareille heure… Considérez sa lettre comme une lettre d’amour… Nous désespérions de trouver des amis. Nous laissons croire aux fâcheux que nous sommes très occupés ! Pour vous, à partir de cette minute, nous sommes toujours libres. Je suis votre ami et votre frère, André… et nous n’avons qu’une famille : celle de la lumière et de l’intelligence du cœur. Dites à votre femme mon amitié et à votre fille qu’elle est un peu notre fille. Je vous embrasse bien bien volontiers. Léo Ferré ».

J’ai toujours pensé que Breton était un des rares – le seul, peut-être – à avoir vraiment impressionné Léo Ferré, qui a dû s’émerveiller d’avoir connu un personnage aussi exceptionnel. Les lettres dont on dispose maintenant confirment ce sentiment. En les lisant dans l’ordre chronologique (quelques unes, non datées, peuvent, par leur contenu, être situées au plus près), on observe une véritable fascination qui n’est pas courante chez Léo Ferré. Il a souvent dit son amitié pour telle ou telle personne, il n’en a jamais écrit comme ici.

À tel point qu’on se demande – je me le demande de plus en plus – si un rapport père-fils, évidemment inconscient, ne s’est pas créé. Ce n’est absolument pas péjoratif et ce n’est pas déprécier l’un ou l’autre que d’estimer qu’une différence d’âge de vingt ans (Breton est né en 1896) a pu jouer en faveur d’une compréhension recherchée par Ferré, dont on sait qu’il en a toujours voulu à son père de ne l’avoir pas compris. Selon Céline Caussimon, Ferré lui aurait confié que, sur son lit de mort, en 1973, Joseph Ferré avait encore demandé à son fils, alors au sommet de sa popularité, pourquoi il n’était pas devenu avocat. Or, voici que, brusquement, un aîné combien prestigieux et talentueux s’intéresse à lui et lui parle d’amitié passionnée (le mot et le soulignement sont de Breton, on le sait, dans sa dédicace de la carte du ciel de Ferré, établie avec sa fille Aube et datée du 18 février 1956).

Madeleine se met à lire Breton à fond. Trois livres à la fois. Léo Ferré et elle écrivent une lettre commune datée « Samedi 11 h soir » [6 février, date de la poste]. Ferré note entre autres : « Je ne veux pas que vous me disiez « Soyons simples » quand je vous parle d’Arcane 17. Je veux que vous m’y regardiez enfoui jusqu’au cou et que vous soyez heureux de la joie que vous me donnez car je ne lis que très peu, André, et tout m’indiffère, sinon une certaine bonté de l’homme ; et vous êtes la première intelligence bonne que je rencontre ». Le mardi 14 (la lettre indique « Mercredi soir 14 février 1956 » par erreur – ou bien alors, il s’agirait du mercredi 15), Ferré écrit de Bruxelles où il chante au cabaret et propose d’organiser « une grande conférence sur le Surréalisme avec textes dits par Madeleine », lui-même chantant « par ci, par là ». Cela n’aura jamais lieu, mais il est intéressant d’observer que, chaque fois qu’il se trouve avec des artistes qu’il estime, Ferré ne tarde pas à évoquer des réalisations communes. La proposition qu’il fera en 1969 à Brel et Brassens d’un récital à trois perd en cela beaucoup de l’originalité qu’on lui a toujours supposée – et ce qu’il expose à Breton est d’une autre mesure.

Une certaine intimité est vite perceptible. Breton initie les Ferré à la fréquentation des salles des ventes : « L’autre jour à l’hôtel Drouot où nous sommes allés « regarder » quelques vacations, il y avait votre admirable double entre nous, ce double que vous avez eu la bonté de déposer au 28, boulevard Pershing, avant de prendre le train pour vos vacances », lui écrit Ferré « vendredi soir 22 juin 1956 », ajoutant un peu plus loin : « De cette vente à Drouot, Madeleine a rapporté deux énormes vases en bronze, de Chine. Elle dit que c’est barbare… moi, je ne m’y suis pas encore habitué et si je les trouve barbares aussi, ce n’est peut-être pas dans le même esprit. Ils sont très envahissants. Madeleine les imagine pareils à ce qu’elle croit être des récipients à laisser macérer des têtes (cf. les réducteurs !) » Il semble qu’il y ait eu invitation lancée par Breton pour séjourner chez lui, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot) : « Chère Élisa, attends un peu pour aller chez les antiquaires du Lot. Nous ne manquerons pas le rendez-vous promis ! » Cette même lettre apprend qu’il y eut entre eux des discussions sur le Moyen-Âge. En conclusion de cette missive de deux grandes pages, Ferré écrit : « Vous êtes gâté ! Je n’écris JA-JA-JAMAIS… qu’à vous. Ou alors, c’est la barbe et le pensum ». Madeleine ajoute, quant à elle, deux autres pages datées « La maison, ce soir, 10 h » dans la même enveloppe. On y lit une chose ahurissante : « J’en étais même venue à haïr « l’Idée » de vous avoir donné cette veste (tant je vous voulais du velours flatteur près de vos cheveux gris !). Je me disais : « André n’a pas été content que je l’habille de force et à ma guise ! » » Elle paraît ici complètement séduite par celui qu’elle appelle au début de sa lettre « André chéri » et pour qui elle va jusqu’à acheter des vêtements selon son goût à elle. Et puis, voici un télégramme déposé à Paris le 27 juin à 16 h 22, parvenu à Saint-Cirq-Lapopie à 18 h 15 : « L’objet est à la maison. Envoyez 97. 000 francs à maître Rheims. Lettre suit. On vous embrasse. Madeleine ». D’évidence, il est ici question d’un achat en salle des ventes, fait au nom de Breton en son absence. Intimité, comme, encore, ce carton qui a dû être punaisé sur une porte : « On arrive. Madeleine. Léo », message non daté écrit de la main de Léo Ferré, témoignant de rapports libres, simples. Breton est attendu, les Ferré doivent s’absenter, ils lui laissent un mot, sachant qu’il patientera et ne s’offusquera pas.

Le « feuilleton lyrique » La Nuit

La lecture de cette correspondance permet de se rendre compte de l’importance que le ballet La Nuit a eu pour Ferré et son épouse. La première fois où Ferré évoque ce travail se situe le lundi 16 juillet, dans une lettre à Breton qu’il rédige au château de Costaérès, bâti sur une île, sur la commune de Trégastel-Ploumanac’h, château qu’il loue pour les deux mois d’été : un château construit au XIXe siècle dans un faux style médiéval par l’auteur de Quo Vadis ? Il est venu là parce que son épouse aime la mer et parce qu’il lui fallait un piano. Pour toutes ces raisons, ils n’ont pas choisi le chalet des Alpes où, jusque là, ils passaient leurs vacances. Ferré doit en effet livrer La Nuit le 15 septembre. Il donne à Breton quelques indications sur ce que sera ce « feuilleton lyrique » et ajoute : « Je souhaite que cela vous plaise ! » Il invite ensuite Breton à venir les retrouver, l’assurant qu’il viendra le chercher à la gare de Lannion, s’il consent à abandonner le Lot où il se trouve alors. Le 30 juillet, Madeleine insiste, dans une carte postale représentant le château : « Espérons que vous allez crever de chaleur et vous décider à venir ». Ironie du sort, c’est dans le Lot, qu’ils ne connaissent pas encore, que les Ferré s’installeront eux-mêmes sept ans plus tard.

Une lettre de Madeleine, datée « Verneuil [2], 14 septembre, 2 h… La Nuit » précise à Breton et à son épouse que Léo Ferré « passe jour et nuit à orchestrer La Nuit. C’est plein de chansons, de texte… magique, sans compromissions (vous connaissez votre Léo) et chaque soir il me dit : « Ça plaira à André », c’est tout ». L’idée qu’ils se font tous deux de cette œuvre est grande : « Nous y avons mis notre âme (!), une sorte d’espoir monstrueux à notre époque ». Madeleine regrette de n’avoir pas à réserver aux Breton « la place d’honneur à la première » puisqu’ils ne seront pas de retour à Paris. Elle enchaîne sur l’argument de La Nuit. Puis Ferré, qui a « une barbe de huit jours et dort trois heures par nuit pour que sa musique « sonne » ! » ajoute un mot en fin de lettre : « Dès que j’en aurai terminé avec ce travail de bagnard, je vous écrirai une très longue lettre. J’ai une très grande hâte de vous voir, de vous parler, d’entendre votre chère voix que bien des nuits je sentais passer sur ma musique ».

On mesure l’allégresse de Léo Ferré et de son épouse, une allégresse doublée d’inquiétude quelquefois. Mais ils sont persuadés que La Nuit sera un beau succès. On sait que ce sera un échec et qu’au lendemain de la première, la presse lui ayant tiré dessus à boulets rouges, elle sera retirée de l’affiche. J’ai raconté cette histoire en détail. Ce qui est nouveau à présent, c’est ce télégramme du 2 octobre : « La Nuit vous aurait beaucoup plu. Malheureusement, on la retire de l’affiche après les assauts conjugués de toute la presse et sans que le public y ait participé. Baisers. Léo. Madeleine ». Cette dépêche montre deux choses : les Ferré sont meurtris par l’abandon de l’œuvre ; ils ne peuvent s’empêcher de raconter immédiatement à Breton ce qui s’est passé. Étonnant réflexe d’enfants meurtris se confiant à un adulte comme pour lui demander justice. C’est en tout cas ce qui transparaît dans la lettre non datée mais qui suit évidemment le télégramme. C’est une lettre commune. Madeleine dit à Breton qu’elle lui adresse par courrier séparé les coupures de presse, une mise au point de Ferré qui devait paraître dans Paris-Presse et n’y parut pas, un enregistrement de La Nuit avec leurs deux voix et la musique, la jaquette du livret correspondant qui doit paraître à La Table Ronde, l’article qu’écrivit Louise de Vilmorin dans Marie-Claire (elle devait en faire paraître un autre dans Arts, dit-elle). L’auteur et sa femme n’acceptent pas cet échec et n’acceptent pas, surtout, que les commanditaires du ballet n’aient pas choisi de le défendre davantage. Ce courrier est très intéressant car il confirme beaucoup de choses : il n’y eut qu’une représentation et le bruit selon lequel Ferré aurait par la suite chanté lui-même depuis les coulisses est une légende ; il existe ou a existé un enregistrement personnel ; Madeleine a demandé à Breton d’intervenir : « Pour moi, la coupe est pleine. Que devons-nous faire, André ? Je crois qu’il faudrait peut-être aider Léo… sous la forme que vous jugerez utile pour lui, la polémique, le sourire ou l’admiration mais quelque chose venant de vous nous laverait de toutes ces souillures ».

Cette demande a une importance car elle éclaire enfin le passage de cette Lettre à l’ami d’occasion que Ferré écrira plus tard et qui ne sera jamais publiée de son vivant : « Si l’on m’attaque dans un journal pour un fait qui m’est personnel, vous ne levez pas le petit doigt sur votre petite plume même si c’est ma femme qui vous le demande, sans vous le demander tout en vous le demandant ». Breton, en effet, n’a rien écrit à ce sujet. En cette occasion, il faut le dire, ce sont les Ferré qui se trompent. Breton n’était pas obligé de faire quelque chose et d’ailleurs, qu’aurait-il pu faire ? Un échec artistique est un échec artistique et aucune polémique littéraire – comme Breton savait les créer, certes – n’aurait pu faire que l’œuvre soit reprise, eût-il engagé sa réputation. De plus, les Ferré supposent que Breton aurait aimé La Nuit. Mais la seule trace qu’on en relève dans un écrit surréaliste – datant d’après la brouille, il est vrai, et non signé expressément par Breton mais par la rédaction tout entière du Surréalisme, même en son second numéro – est : « Un « feuilleton lyrique » assez médiocre précisa ainsi son esthétique : « Un amoncellement d’argot ! Avec de la musique ! Un ramassis de vieux clichés ! (…) Le bottin de l’ordure ! » Outrances verbales, pensions-nous ». Qu’a répondu Breton à l’envoi de l’enregistrement ? A-t-il écrit, téléphoné ? On l’ignore. Les Ferré comptaient sur une reconnaissance d’office, une admiration automatique, toutes deux dues à l’amitié et entraînées par elle. C’était plutôt contraire à ce qu’était Breton mais, apparemment, ils ne le savaient pas. Léo Ferré croyait que Breton était comme lui : « Je ferai n’importe quoi pour un ami, vous m’entendez, cher ami, n’importe quoi ! Je le défendrai contre vents et marées – pardonnez ce cliché, je n’ai pas votre phrase acérée et circonspecte – je le cacherai, à tort ou à raison, je descendrai dans la rue, j’irai vaillamment jusqu’au faux témoignage, avec la gueule superbe et le cœur battant », se décrit-il dans Lettre à l’ami d’occasion. Je crois pouvoir dire qu’il n’y a pas là d’exagération : Ferré était ainsi. Breton était autrement : la raison littéraire et artistique l’emportait certainement sur le sentiment, la rigueur sur l’affectivité, et c’est ce qui va se produire dans l’épisode suivant.

En attendant, on relève encore dans cette lettre la présence, extrêmement importante pour Ferré, de la musique : « Léo a envie de casser la figure à ceux qui l’appellent « mélodiste » (un monsieur qui trouve des airs mais ne sait pas les écrire et donne ses idées à… rédiger). Tout cela relève de l’injure la plus grossière. (…) Je dois vous dire que, musicalement, il avait beaucoup travaillé, jours et nuits, que sa partition est admirable, je crois que c’est de ce côté-là qu’il est blessé », explique encore Madeleine à Breton. Et Ferré, dans le mot qu’il ajoute à la lettre de sa femme, écrit : « Les fumiers courent toujours… comme des lièvres aux oreilles rognées… et jamais un chasseur pour les arrêter ! À quand l’ouverture de la chasse à l’homme ?… dans une prochaine planète ! » La blessure est béante, décidément.

Le fait que Breton se soit abstenu de défendre La Nuit ne laissera pas de trace, en tout cas dans l’immédiat. En effet, une lettre de Madeleine, simplement datée « Jeudi » [15 novembre 1956], adressée à « André, Élisa chéris », transmet à Breton l’opinion de Ionesco, parue dans un journal hollandais dont la date n’a pas été conservée, mais qu’un ami de La Haye, Solar, a transmis aux Ferré, traduite, par une lettre du 2 novembre. Ionesco déclare : « Qui je hais et méprise le plus ? Staline, Hitler, Luis Mariano, Gilbert Bécaud, Léo Ferré et beaucoup d’autres, mais je ne puis me les rappeler sur le champ ». À juste titre, elle ajoute : « Hitler et Léo, tout de même ! » Ionesco sera épinglé par Ferré dix ans plus tard dans la troisième version des Temps difficiles.

Mais… lorsque Breton refusera de préfacer Poète… vos papiers ! et conseillera à Ferré de ne pas le publier, cette vexation et cette incompréhension viendront très certainement s’ajouter au silence de Breton lors de l’échec de La Nuit. Inconsciemment peut-être, mais il est très vraisemblable que Ferré y verra une seconde défection, se manifestant pratiquement après la première. Ce qui expliquerait les débordements de la préface qu’il signera lui-même.

La préface de Poète… vos papiers !

On connaît – on n’y reviendra pas – l’origine de ce texte, initialement paru dans Arts du 9 au 15 janvier 1957 sous le titre En France la poésie s’est sabordée, qui a été véritablement ressenti comme une trahison par Breton et ses amis surréalistes. Ce qu’apporte cette correspondance enfin sortie des archives, c’est l’étendue de la déception.

Breton téléphone, Madeleine répond, il hurle à la trahison. Georges Goldfayn qui avait loué Léo Ferré dans un article, « La fleur qui est sur les lèvres », paru dans la première livraison du Surréalisme, même, est consterné. Il écrit une lettre à Breton, le vendredi 11 janvier 1957 (c’est par erreur qu’il écrit « 1956 », bien sûr ; par erreur aussi qu’il écrit « Jeudi »). On y lit : « Je n’ai certainement pas été moins bouleversé que toi par cette sale histoire de Léo Ferré. L’article lu attentivement, je me suis bien persuadé qu’il était d’une grande canaillerie de formulation. Mais, en raison de cette affection particulière que j’avais pour Léo, je n’ai pas pu m’empêcher de vouloir des raisons personnelles pour le détester ». À cette lettre manuscrite, il joint un double de celle qu’il adresse le même jour à Ferré, dactylographiée celle-là, et par pneumatique. Le courrier pneumatique était un système de tubes introduits et propulsés dans des tuyaux à air comprimé, qui transportaient des lettres d’un bureau de poste à un autre, à l’intérieur d’une même ville. À l’arrivée, un postier apportait le « pneu » au domicile du destinataire. C’était la rapidité du télégramme associée à la possibilité d’envoyer une lettre véritable. L’envoi coûtait très cher et n’était utilisé que dans les cas d’urgence ou pour signifier une réelle importance. Un pneumatique de deux pages dactylographiées, c’était pour Goldfayn un signe d’urgence dans l’expression. Il dit à Ferré ne pas comprendre que, s’il s’agit d’un malentendu, il n’ait pas tenté de le dissiper. On sent bien que Goldfayn n’y croit pas et le regrette. D’où cette sommation : « Tu me connais assez Léo pour savoir que sans nouvelles immédiates de toi je me verrais dans la déchirante obligation de penser que l’étalage de ton affection était l’hypocrite manœuvre d’une abominable canaille ». L’expression est très dure, et certainement à la mesure de la déconvenue de Goldfayn.

Cette longue lettre confirme l’appel téléphonique de Breton à Madeleine et le cri à la trahison dont seul Ferré avait témoigné, jusqu’à présent. Elle révèle surtout que Breton avait déjà entretenu Léo Ferré des problèmes du vers classique, rimé et du vers libre. Aucun document n’avait jamais livré cette information (même si l’on pouvait se douter qu’inévitablement, leurs conversations avaient dû amener le sujet). On comprend mieux, alors, combien Poète… vos papiers ! a pu lui paraître une preuve de trahison. Mais Ferré, déjà, créait la langue de tous les registres et le vers libre, conspué dans l’article devenu préface et qui, cependant, sera plus tard utilisé, était présent antérieurement dans Cloches de Notre-Dame (1953) et même, plus anciennement, dans À la Villette (1950).

Le texte de Ferré a été fort mal ressenti, y compris par des gens qui ne le connaissaient pas personnellement, en tout cas moins que Breton. C’est encore un avantage de cette correspondance découverte, que de montrer combien les surréalistes ont pu être touchés par ce libelle.

Par exemple, Adrien Dax, le vendredi 1er février, écrit à Breton, de Toulouse : « J’ai, bien sûr, parcouru le livre de Léo Ferré. Un curieux titre… « pas mal » sans doute (vocabulaire maison) mais je ne vous cache pas que je préfère – et de beaucoup – les chansons aux poèmes. Ces mots coupés en deux par des apostrophes, ces lettres entre parenthèses… aussi cette préface où l’on s’en prend, en roulant des épaules – pourquoi diable ! – à l’écriture automatique, tout cela m’agace un peu ».

De Londres, le 10 février, Mesens raconte : « Je lis de temps en temps un hebdomadaire littéraire français comme on avale une potion amère et, parmi ceux-ci, assez régulièrement Arts qui me tient au malcourant des expositions pharisiennes… C’est ainsi que le texte de Léo Ferré, qui est paraît-il la préface à un livre de ses poèmes que l’on vient de publier, m’est tombé sous les yeux. Impossible, bien entendu, de trouver ce livre à Londres ; non plus d’ailleurs que l’anthologie de Benjamin (jadis ce dernier m’envoyait ses livres avec de belles dédicaces…) Mais que signifie, au juste, ce texte de Ferré (curieux par quelques tournures) dont certaines phrases m’ont étonné et d’autres m’ont abasourdi. « … aux dictats de l’hermétisme et de l’écriture dite « automatique » ». « L’art abstrait est une ordure magique [souligné trois fois] où viennent picorer les amateurs de salons louches qui ne reconnaîtront jamais Van Gogh dans la rue ». Mais de quel abstrait s’agit-il ? Le cubisme, Chirico ? Chagall ? Klee ? Le tachisme ? L’abstrait « lyrique » ? Ce qui milite pour la « plus libre expression » ou pour l’« académisme » modernes ? Pourrais-tu m’expliquer ? »

Renée Beslon, le dimanche 10 février, écrit : « Nous avons lu avec surprise et quelque indignation l’article de Léo Ferré dans Beaux-Arts [sic]. On lui pardonnerait son accent passionné s’il s’accompagnait d’une pensée plus sérieuse, et s’il n’était gâté par trop d’humeur. C’est une bien étrange contradiction que d’appeler à l’Anarchie pour mettre la poésie à la laisse du vers. Il semblerait que la révolte précisément puisse s’accorder toute licence et l’allure même la plus effrénée. En parcourant le volume de Léo Ferré me revint en mémoire une opinion de Jules Monnerot qui alors m’avait blessée dans mes sympathies et pourtant assez troublée pour que je ne l’aie depuis oubliée tout à fait. À savoir que l’anarchiste serait un esprit à qui manquerait hauteur et profondeur ? »

Dans un courrier daté « Jeudi » [vraisemblablement le 12 mai 1957, selon la date de la poste très difficilement lisible sur l’enveloppe], Jacques B. Brunius note : « J’ai acheté sur la recommandation de Benayoun un disque de Léo Ferré. Il y a en effet quelques très belles chansons, sur un ton assez inusité. Le Monsieur en Blanc [sic] est très remarquable. Je n’avais pas assez d’argent pour acheter beaucoup de disques, très chers à Paris en comparaison de Londres, mais il m’a semblé qu’il y avait pas mal de chansons d’un style assez neuf ». Ici, pas d’allusion à la préface. Il semblerait que Brunius découvre seulement Ferré. Et l’on ne sait pas à quand remonte la recommandation de Robert Benayoun à laquelle il fait allusion.

On mesure, au lu de ces lettres – et peut-être en existe-t-il d’autres encore – combien le pamphlet de Léo Ferré a déçu des artistes et des auteurs qui l’avaient accueilli et lui avaient ouvert les bras. Mais on mesure également combien ils n’avaient pas compris que Ferré était un homme indépendant, qui ne serait jamais adhérent d’un parti ou affilié à un quelconque coterie littéraire. Or, comme le sous-entendait Goldfayn dans la lettre déjà citée, le surréalisme était tout, sauf une coterie : « Voilà donc Léo que tu écris un manifeste dans lequel tu mets en cause l’écriture automatique en la rapprochant de l’hermétisme de coteries littéraires ». Le malentendu est total, de chaque côté. Léo Ferré n’a pas saisi les surréalistes (du reste, seuls Breton et Péret l’intéressaient, pas ceux qui les entouraient) ; les surréalistes ont pris pour des contradictions ce qui était des complémentarités de la part d’un auteur qui ne s’est jamais interdit aucun moyen d’expression.

Plusieurs années plus tard, Breton recevra une lettre datée du mercredi 27 mars 1963, de Marie-Josèphe, auteur du recueil Les Yeux cernés paru chez Debresse en 1955, qui lui valut le prix Max-Jacob. D’elle, Pierre Béarn disait : « C’est par le sarcasme que ce petit démon de l’expression dépeint ses sentiments intimes. Elle est la révolte de la chair à l’état brut ; elle est nature ; elle s’amuse et nous amuse ». Et Jean Rousselot : « Marie-Josèphe, sous le parrainage de Tristan Corbière et de Renée Vivien, écrit – Les Yeux cernés – des alexandrins fouaillés, énervés, audacieux ». Elle sollicite un entretien pour montrer à Breton son nouveau manuscrit et écrit : « Je vous rappelle que nous nous sommes déjà rencontrés, ce chez un « ami » qui pour moi n’est plus qu’un souvenir (assez déprimant) à savoir, le narcissiste [sic] Léo Ferré aujourd’hui vedette alimentaire sur les murs de la Capitale dite des douleurs ». Le moins qu’on puisse dire est que se rappeler au souvenir de Breton en débinant celui chez qui ils se sont rencontrés est plutôt indélicat, ou, si elle était au courant de leur brouille, relevant de la flagornerie. On ne comprend guère, non plus, le jugement qu’elle porte sur la célébrité de Ferré, avec une étonnante allusion à un titre d’Éluard, sinon par une espèce de rancœur : Marie-Josèphe est alors oubliée, Ferré au contraire a connu le succès. Il n’y aurait guère d’intérêt à citer cette lettre, si l’on n’en pouvait tirer un enseignement. La poétesse a connu Ferré enregistrant chez Odéon. Il est aujourd’hui chez Barclay. Son ressentiment est révélateur d’une réaction alors fréquente : en changeant de maison de disques, Ferré se serait compromis. Ce que produit Barclay serait plus commercial, les disques de Ferré seraient moins bons qu’autrefois… C’est très amusant car, lorsque Léo Ferré quittera Barclay, il se trouvera beaucoup de gens pour regretter – et aujourd’hui encore – ce catalogue, supposé indépassable. C’est un autre sujet.

Pour ne pas conclure

À l’histoire telle que je l’avais reconstituée en son temps, sont donc venus s’ajouter la Lettre à l’ami d’occasion et tous les documents aujourd’hui disponibles. La Lettre à l’ami d’occasion reste un exercice de style : jamais envoyée, incorporée au recueil inachevé des Lettres non postées, elle est un texte de Ferré avant tout. Son ton est radicalement différent de la correspondance réellement échangée avec Breton. Parmi les passages de ce texte qu’éclaire désormais le fonds d’archives, on trouve : « Je ne vous avais jamais lu, parole d’honnête homme, je ne l’ai guère fait depuis à quelques pages près. Les compliments qu’il m’a été donné de vous faire à propos de ces quelques pages étaient sincères, je le souligne ». Ces phrases sont sans nul doute à rapprocher de l’allusion faite à Arcane 17 dans la lettre du 6 février 1956.

Il manque évidemment, à ce jour, les lettres adressées par Breton à Léo Ferré. Elles permettraient que l’éclairage soit complet et ne s’exerce pas d’un seul côté. Lorsqu’on disposera de ces pièces indispensables, il faudra revoir ces réflexions pour les compléter à nouveau.

Cette aventure s’avère de plus en plus complexe. Au-delà de l’aspect outrancier de la phrase de Breton (« En danger de mort, ne faites jamais paraître ce livre »), on commence à mieux comprendre. Breton n’aime pas le recueil Poète… vos papiers !, ce qui est son droit, et sa phrase est pour lui un conseil d’ami. Il veut éviter à Léo Ferré la publication de ce qui lui paraît un mauvais livre. Disons qu’il s’y prend mal : c’était mal connaître Ferré. Cette rupture signe finalement des différends littéraires plus profonds, si l’on en croit Goldfayn. Les deux hommes s’étaient déjà entretenus du vers libre et du vers classique. Avec le recul et sachant ce que Ferré écrira par la suite, on peut se dire que c’était un faux problème : Ferré voulait utiliser toutes les formes d’expression sans rien s’interdire, et son vers classique ne l’est pas toujours, notamment lorsqu’il mêle à la préciosité ou à la simple délicatesse le trivial, le scabreux ou l’humour. Les apocopes qu’on a critiquées (lettre d’Adrien Dax), lui en use et s’en moque puisqu’il admet d’écrire avec ou sans, éventuellement dans le même texte.

Je pense que l’erreur – je veux dire le raté de l’amitié – vient de la sensibilité de l’un et de l’autre. Breton ne peut pas admettre le manuscrit qu’on lui a fait lire et pour lequel on lui a demandé une préface. Ce recueil est trop contraire, dans sa forme, à ce qu’il défend depuis 1924 et le pire est qu’il vient d’un ami, reconnu et encensé dans une publication qu’il dirige. Maladroitement peut-être, il use d’une formule que Ferré ne comprend pas réellement parce qu’il se place sur le terrain affectif et que les prises de position « techniques » ne sont pas son fait. Léo Ferré transforme ce refus littéraire en peine personnelle. Je crois que c’est cela : un motif littéraire se mue en coup affectif et le désordre s’installe.

Remerciements : Patrick Dalmasso.

________

[1]. Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, Christian Pirot, 2005.

[2]. La maison de Normandie se trouve à Notre-Dame-des-Puys, près de Nonancourt, près de Verneuil. Les Ferré disent indifféremment « Nonancourt » ou « Verneuil » pour désigner l’endroit comme, plus tard, ils diront « Cahors » ou « Gourdon » pour désigner Saint-Clair, où se trouve le château de Perdrigal.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (32)

vendredi, 16 novembre 2007

Relâche

Le taulier ferme son cabaret durant les quelques jours de vacances qu’il a l’impudeur de s’octroyer. La réouverture aura lieu dimanche 25 novembre à zéro heure, avec des spectacles nouveaux qu’il part rechercher dans la campagne lotoise, spectacles dont il espère vivement qu’ils intéresseront son fidèle public. Une coupe de champagne virtuelle sera offerte à chacun.

Le taulier ferme son cabaret durant les quelques jours de vacances qu’il a l’impudeur de s’octroyer. La réouverture aura lieu dimanche 25 novembre à zéro heure, avec des spectacles nouveaux qu’il part rechercher dans la campagne lotoise, spectacles dont il espère vivement qu’ils intéresseront son fidèle public. Une coupe de champagne virtuelle sera offerte à chacun.

00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 12 novembre 2007

Léo Ferré acteur et musicien du cinéma : nouveaux éléments

Dans le livre Les Chemins de Léo Ferré, j’avais évoqué les quatre films courts auxquels il a participé par le commentaire, la musique. Voici quelques précisions complémentaires, tant il est vrai qu’un livre n’est jamais achevé, une quête toujours infinie, une vague renouvelée sans cesse à l’horizon documentaire.

Tout d’abord, un retour sur Paris-Taxis, et non Paris-Taxi comme je l’avais indiqué fautivement, le pluriel faisant bien partie du titre. Voici ce que j’écrivais dans mon livre.

Plus anciennement, Ferré écrivit quelques musiques de films courts, et c’est ce domaine qu’il faut explorer le mieux possible, car il est le moins connu. En tout état de cause, c’est sur lui que les tentatives de reconstitution documentaire, le plus souvent, achoppent. En ces années, une séance de cinéma ne se concevait pas sans première partie, laquelle comprenait des actualités, un dessin animé, l’annonce des prochains spectacles et un documentaire ou un court-métrage, dit aussi « petit film ». Quand ne s’ajoutaient pas à tout cela quelques attractions, durant l’entracte !

Le premier de ces films est Paris-Taxi, court-métrage d’Édouard Logereau, en 1949, dont la chanson, interprétée par Zizi Jeanmaire, fut enregistrée, longtemps plus tard, dans Zizi Paris, un 25-cm Philips assez rare [1] ; curieusement, aucun autre interprète ne l’a inscrite à son répertoire ; le titre du film était très exact, puisqu’on y montrait quelques aspects de la vie à Paris, d’après des scènes vécues par des chauffeurs de taxi ; la chanson, traitée en une très jolie valse, est bien dans la manière de Léo Ferré, puisqu’elle se rattache finalement à l’esprit des Amants de Paris, des Forains et de L’Île Saint-Louis. On peut en juger par ces quelques extraits : « Les beaux taxis / Font la cour à Paris / À la nuit / Mais les amants / Font l’amour à Suresnes / Je t’aimais tant / Sur les bords de la Seine / Qu’il n’est plus temps / De finir ma rengaine (...) / Mais à Paris / On s’aime davantage (...) / L’amour ça n’a pas de prix / Ça se fait sans bagages / Combien d’amoureux / Ont usé leur tendresse / Oublié leur adresse / Dans les taxis (...) / Qu’importe où vont les taxis / Puisqu’ils vont où l’on s’aime... »

On peut ajouter à présent que le commentaire est de Pierre Dac et que Léo Ferré a signé la chanson, mais aussi la musique qu’on peut entendre tout au long du film, musique hélas couverte par la voix du commentateur, toujours haut perchée ainsi qu’il était d’usage dans ces courts-métrages un peu parodiques, au rythme accéléré, dont on produira de nombreux exemplaires jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle vague, ou à peu près. Cette partition, a priori, s’apparente à Musique byzantine. La chanson est interprétée par Jacqueline François – il y eut donc deux interprètes et non une seule comme je le croyais – qui ne chante que deux couplets : le premier disparaît. Zizi Jeanmaire, elle, ne chantait pas le dernier. Cette valse, finalement, ne fut donnée intégralement que par Ferré lui-même, lors de son récital au Vieux-Colombier, en janvier 1961.

Voici ce que j’écrivais encore.

Le second, Au temps du cinématographe, autre court-métrage, de Pierre Céris cette fois, date de 1950. À ce jour, malheureusement, il n’a pas été possible d’apprendre quoi que ce soit concernant cette réalisation, mais les recherches se poursuivent.

Il s’agit finalement d’une évocation du cinématographe débutant, faite avec les caractéristiques ci-dessus énoncées : choix du burlesque, commentaire dit d’une voix haut perchée, musique un peu « écrasée » par le texte. On note que celui-ci fut établi par Paul Guimard et dit par André Var. Le générique mentionne : « Accompagnement musical de Léo Ferré ». Cet accompagnement est fait au piano et l’on y entend notamment quelques mesures de Paris-Canaille (alors que la chanson n’était pas encore écrite) et de Martha la mule. La seconde partie est soutenue par une partition orchestrale, mais elle ne paraît guère relever de Ferré, tout au moins dans les conditions d’écoute possibles.

Remerciements : Daniel Dalla Guarda et Donatella Nebbiai.

___________________________

[1]. Zizi Paris, 33-tours, 25-cm, Philips, B 76523 R.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (16)

samedi, 10 novembre 2007

Un an d’échanges

Ce blog a donc aujourd’hui un an et, pour l’occasion, il s’orne d’une nouvelle bannière due aux soins de Patrick Dalmasso.

Je ne sais pas ce qu’il faut dresser comme bilan de cette année d’activité et d’échanges. Le faut-il seulement ? Je pensais, en ouvrant ce lieu, que davantage de participants accepteraient de m’aider à le faire vivre, afin qu’il ne devienne pas le blog du taulier mais celui de tous ; afin, surtout, pour conserver le maximum d’authenticité aux textes, de ne pas sacrifier à l’obligation de publier, ce que je n’ai encore jamais fait.

Je ne sais pas si le niveau espéré a bien été atteint, si le cap d’exigence a été maintenu. Chacun appréciera.

Merci, une fois encore, à ceux qui m’ont donné des notes… et merci d’avance à ceux qui voudront en rédiger à l’avenir. Merci enfin à ceux qui ont bien voulu participer aux discussions.

Amicalement à tous.

(photo Alain Bontemps)

00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (9)

jeudi, 01 novembre 2007

Aspects de la recherche universitaire, II

Il y a peu, a paru chez Textuel un coffret de deux livres, Aragon et la chanson, travail dû à Nathalie Piégay-Gros, maître de conférences à l’université Paris 7 – Denis-Diderot. Le premier tome, La Romance inachevée, situe l’œuvre entière d’Aragon sous l’éclairage particulier de la mise en musique, certes, mais aussi de l’intérêt de l’auteur pour la chanson et de tout ce qui a pu inciter les compositeurs à écrire des musiques pour ses poèmes. Le second volet, Poèmes manuscrits mis en chansons, présente donc les manuscrits du poète qui ont été chantés. Pas tous, certes, mais un choix intéressant, avec le détail des coupes et autres « montages » effectués pour parvenir au texte des chansons.

Comme on l’imagine, plusieurs pages de cet ouvrage sont consacrées à Léo Ferré. On n’y apprend rien de vraiment nouveau mais au moins, rien n’est faux à part la date, stupide, annoncée en légende de la reproduction du 25-cm original : 1957 au lieu de 1961. Cette erreur ne se produit pas dans le texte : elle n’est pas imputable à l’auteur, mais aux services éditoriaux. L’auteur connaît le sujet (en d’autres temps, cette remarque aurait paru stupide mais, aujourd’hui, elle n’est pas superflue). Toutefois, les éditeurs n’ont encore pas compris, semble-t-il, que les universitaires et les journalistes – qui signent la plus grande partie de l’actuelle production imprimée – ne sont pas des écrivains, en tout cas pas nécessairement. La prose de Nathalie Piégay-Gros est correcte, c’était bien le moins, mais lourde en de nombreux endroits et les redondances sont légion. Passons. Si l’on n’apprend rien de neuf, que nous apporte cet ouvrage sur Aragon et Ferré, puisque c’est évidemment cette partie du sujet qui nous intéresse ici ?

Tout d’abord, il confirme l’existence d’une lettre envoyée par Léo Ferré à Aragon le 23 juin 1970, après le décès d’Elsa Triolet qu’il a appris avec retard. Il confirme également qu’il y eut une autre lettre, datée du 29 mars 1975, proposant à Aragon une nouvelle série de mises en musique. À ma connaissance, cette dernière information n’avait été donnée que par Jacques Vassal, dans son livre de 2003. Ici, la source est officielle, puisque la lettre est incluse dans le fonds Aragon déposé à la Bibliothèque Nationale de France. Il confirme enfin l’existence de trois chansons d’Aragon totalement inédites : L’Encor, Une fille au bord du Xenil et Gazel au fond de la nuit, tirées du recueil Le Fou d’Elsa. L’auteur dit tenir ces informations directement de Mathieu Ferré.

Enfin, Nathalie Piégay-Gros estime que les relations entre les deux hommes étaient ambivalentes : « Les relations qu’Aragon a entretenues avec les artistes qui l’ont chanté ont été parfois marquées par l’ambivalence (c’est sûrement le cas avec Ferré) » écrit-elle, page 22. On veut bien l’admettre mais elle ne donne aucune raison à cela, du moins immédiatement. Il faut attendre la page 79 pour lire ces lignes où elle évoque « les réserves du Parti communiste, sans doute partagé entre l’effet de popularité que Ferré apporte à celui qui est le poète officiel, le grand chantre, l’icône du Parti… et l’anarchie du chanteur. Le succès des chansons de Ferré (et tout particulièrement celui de L’Affiche rouge) est tel que la perception que l’on a de lui est amenée à changer : alors qu’il est mal vu des communistes, comme le rappelle Pierre Hulin – au point qu’il n’y ait pas une fête de l’Humanité sans qu’un membre du Parti vienne couper ou baisser la sono qui diffuse, par exemple, Jolie môme – il est toléré, voire admiré, lorsqu’il popularise Aragon ».

Elle ajoute : « Les relations entre les deux hommes étaient ambivalentes pour une autre raison : quelle que soit la reconnaissance qu’Aragon a toujours manifestée envers les chanteurs, il lui arrivait de se sentir dépossédé de certains de ses textes par leur travail. Les chansons médicores peuvent être redoutables, parce qu’elles trahissent le poème et l’affaiblissent en le plombant ou, au contraire, en le délestant d’une gravité qui lui est essentielle. Mais les chansons merveilleuses, talentueuses font accéder la poésie à une autre dimension, par laquelle, en un sens, elle échappe à son auteur. Et cela, d’autant plus que Ferré se pensait et se voulait poète : la rivalité entre les deux hommes recoupe celle de la poésie et de la chanson, où se mêlent la fascination et la méfiance, l’attirance et la suspicion. Quoi qu’il en soit, Ferré semble avoir conservé une grande tendresse pour Aragon, certes toujours mâtinée chez lui d’insolence, mais sincère sans aucun doute ».

L’attitude des communistes envers Léo Ferré n’est peut-être pas aussi simple que l’expose Nathalie Piégay-Gros. Il a participé à des ventes du Comité national des écrivains (CNE), a eu les honneurs des Lettres françaises à plusieurs reprises : il est vrai que tout cela se faisait sous la houlette d’Aragon. Il a participé à des fêtes de l’Humanité, a invité Georges Marchais à lui rendre visite chez lui (il n’y est pas allé), a connu Jack Ralite, maire d’Aubervilliers qui fut ministre communiste au début du septennat de Mitterrand. En 1982, à la cérémonie funèbre d’Aragon, place du Colonel-Fabien, j’ai entendu les mélodies de Ferré parfaitement audibles à côté de celles de Ferrat…

Le deuxième volume est construit d’une manière constante. Il présente le titre original du poème d’Aragon ; la source bibliographique ; le nom de quelques interprètes ; le manuscrit lorsqu’il existe (manuscrit de travail ou mise au net) ; le texte imprimé avec les repentirs indiqués entre crochets et où figurent, en rouge, les passages effectivement chantés, en noir, ceux qui ont été coupés par le compositeur ; enfin, une glose, plus ou moins longue, de Nathalie Piégay-Gros, intéressante et documentée. Il ne s’agit pas de génétique des textes à proprement parler, mais d’une présentation détaillée, montrant le cheminement du poète dans son écriture d’une part, du compositeur dans la construction de la chanson d’autre part. Là encore, qui a lu les livres d’Aragon a forcément vu les différences mais, pour qui ne connaît pas les parutions originales, il y a matière à connaissance nouvelle.

Les chansons présentées sont au nombre de trente-deux (sur quelques deux-cents poèmes d’Aragon mis en musique). S’agissant de Léo Ferré, six sont retenues : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, L’Étrangère, Je chante pour passer le temps, Elsa, Il n’aurait fallu et L’Affiche rouge. On observe que, quel que soit le propos, ces titres sont les plus systématiquement cités, retenus, examinés, interprétés, étudiés. C’est bien dommage pour Blues et Je t’aime tant, par exemple, mais c’est subjectif.

On regrettera seulement la présentation « gadget » de cet ouvrage. Il y a deux tomes alors qu’un seul aurait suffi, avec deux parties bien distinctes. L’avantage des deux volumes est pour l’éditeur uniquement : il autorise un coffret. Or, la présentation sous coffret est très à la mode, en ce qui concerne les DVD, les disques ou les livres. Dans la perspective de Noël, les magasins en regorgent. D’où celui-ci, élégant quoique sans imagination aucune et parfaitement inutile. On se demande encore pourquoi les titres de chapitres ou de sections ont été imprimés verticalement, seule et stupide fantaisie typographique, entièrement gratuite. Ce qui est une façon de parler pour un coffret vendu cinquante euros.

00:00 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (16)