vendredi, 07 mars 2008

Mme Ferré mère parle

J’avais indiqué, dans un commentaire apporté à la note Lucienne Ferré, épouse Bergeron : « Le 28 juin 1975, Mme Ferré mère a répondu à des questions que lui posait le journal Nice-Matin. Je serais curieux de savoir de quel type d’interview il s’agissait et ce qu’elle a pu répondre. Si quelqu’un possède cette coupure de presse et veut bien me l’envoyer... » L’ami Patrick Dalmasso s’est mis en quête de cet entretien et l’a trouvé. Il est plus bref que ce que je pensais mais permet, il me semble, de tirer quelques conclusions qui dépassent le stade anecdotique. Je livre tout d’abord l’article en question, qui était illustré d’une photographie de Mme Ferré, signée Briano.

« Après l’émission TV Le Grand échiquier

Qui est Léo Ferré ? « C’était un enfant facile, mais farceur » répond sa mère (85 ans) à Monaco.

Qui est donc Léo Ferré ? Pour tenter de le savoir et de le faire savoir à des millions de téléspectateurs, Jacques Chancel lui a consacré, jeudi soir, un Grand échiquier. Mais Chancel qui est pourtant loin d’être un novice, s’y est cassé les dents. Il doit cependant y avoir une clé. Léo Ferré se découvrant pour la première fois, à moins que ce ne soit une boutade, l’a donnée à Chancel : « Allez donc le demander à ma mère ».

Ce que j’ai fait. Ce n’est un secret pour personne à Monaco : Léo Ferré est Monégasque. Mme Charlotte Ferré coule des jours paisibles dans une résidence proche de la principauté que la princesse visite régulièrement.

« Un bon fils »

« À la mort de mon mari, il y a deux ans, Léo m’a proposé de vivre avec lui et les siens. Je n’ai pas voulu. Il vient me voir souvent. C’est un bon fils ».

Le voile est déjà levé. Alors Léo le terrible, une légende ?

« Il est simplement vif comme l’était son père. C’était au contraire un enfant facile qui avait toujours de bonnes notes ».

Et là, Mme Ferré, 85 ans, l’œil vif, malicieux, éclate de rire :

« Il effaçait ses mauvaises notes et il les remplaçait par de bonnes évidemment. Un jour, son père l’a su… après il s’est mis à travailler ».

Car le jeune Léo était aussi un farceur :

« À l’époque à Monaco, il y avait encore des tramways. Léo s’amusait souvent à enfermer le wattman dans sa cabine. Pendant un certain temps il fut interdit de tramways ».

Et la musique ?

« À la maison, il chantait, comme tout le monde. Je savais seulement qu’il s’y intéressait. Il lui est arrivé de travailler pour le journal. Il a fait une interview de Paul Paray qui était déjà très connu, et Paul Paray l’avait félicité ».

Jeudi soir, Mme Charlotte Ferré et ses amies ont suivi le Grand échiquier jusqu’au bout.

Comment avez-vous trouvé votre fils ?

« Comme toujours, comme il y a quinze jours quand il est venu me voir ».

Mme Charlotte Ferré marque un temps, et dit sur le ton de la confidence : « Ses deux premiers mariages ne furent pas une réussite, mais je sais que depuis le troisième, il a un garçon et une fille, il est vraiment heureux ».

Jean Bomy ».

Que peut-on déduire de ces quelques questions et de la tendresse d’une mère ? Tout d’abord, deux petites histoires qui raviront certainement les futurs biographes de Léo Ferré : les notes trafiquées et les wattmen emprisonnés. Cela a sa place dans une biographie bien menée et d’ailleurs, dans une interview accordée à la télévision dans ses dernières années, l’artiste avait évoqué cet épisode du tramway, qui est donc deux fois attesté. Surtout, cette blague d’enfant nous révèle un garçon espiègle, qui n’est pas forcément – ou pas en permanence – le mélancolique poète qu’il est réputé avoir toujours été. Au-delà de l’historiette, se trouve un élément nouveau qui devrait éviter aux biographes à venir de se cantonner au roman Benoît Misère comme source unique à propos des jeunes années.

Ce qui est plus important, c’est que Léo Ferré était « vif comme l’était son père ». Ce qui nous donne tout de même un éclairage nouveau. On a trop eu tendance à faire de Joseph Ferré le Pierre Misère du roman. C’est certainement trop simple. Son fils nous a toujours brossé de lui un portrait plutôt négatif : un homme autoritaire qui ne le comprenait pas, lui interdisait le piano réservé à sa sœur, l’inscrivait comme pensionnaire au collège des Frères des écoles chrétiennes, le faisait rentrer à la maison alors qu’il dansait avec une jeune fille, voulait faire de lui un juriste, lui avait imposé le droit et les sciences politiques, ainsi qu’un stage chez un avocat… Dans la note Lucienne Ferré, épouse Bergeron, j’écrivais : « Il est utile de se poser la question dans un autre sens : était-il facile d’être le père de Léo Ferré ? » Cette question n’a pas soulevé de réactions, mais je la pense importante. À l’opposé, Léo Ferré n’a jamais eu pour sa mère que des mots tendres et des sourires. Eh bien, ce fils qui en voulait tant à son père lui ressemblait au moins sur un point : le tempérament vif. C’est l’épouse et la mère qui le certifie.

Mme Ferré mère atteste encore la fameuse interview de Paul Paray par son fils, document qui n’a toujours pas été retrouvé, la date exacte de sa parution dans la presse demeurant inconnue pour le moment.

Voici donc cet entretien avec la mère de l’artiste, qui est, à ma connaissance, le seul exemple du genre. J’ai signalé dans la note déjà citée que sa sœur Lucienne n’avait, je crois, jamais rien déclaré au sujet de son frère. Il y a vraiment trop peu de sources sur son enfance et son adolescence. Il faudrait pourtant, à l’avenir, pouvoir dépasser la source unique de Benoît Misère. C’est important pour l’exactitude historique.

Remerciements : Patrick Dalmasso

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 février 2008

Lucienne Ferré, épouse Bergeron

Le mardi 29 octobre 1940, Lucienne Ferré (1913-1997), dentiste, épouse Joseph Bergeron, pharmacien. L’abbé Trouguet les marie à 11 h, puis une messe est dite par le révérend-père Laurens. Ils vont s’installer à Varennes-sur-Allier. Léo Ferré compose pour le mariage un Ave Maria pour orgue et violoncelle, joué à l’église Saint-Charles de Monaco, chanté par Mme Orsoni. Le couple aura un fils, Michel.

Lucienne Bergeron s’est toujours montrée d’une discrétion exemplaire pour ce qui touche à son célèbre petit frère. Les quelques photographies, prises à différents âges de leur vie, où ils figurent ensemble, ont été publiées, pour la plupart, de façon posthume. Encore ne s’agit-il que de photos de famille. Le frère et la sœur s’entendaient je crois fort bien. Elle n’a jamais évoqué publiquement leur enfance, par exemple, ce qui eût constitué un témoignage de première importance, contrebalançant la narration, légèrement romancée, de Benoît Misère. On eût aimé, également, connaître son sentiment sur leurs parents, notamment sur leur père, Joseph Ferré, qu’on ne connaît que par ce que son fils en a dit, et par une lettre de 1957 reproduite par lui. Car si l’on sait que Léo Ferré regretta toujours de n’avoir pas été compris par son père, qui le rêvait grand avocat, on peut se dire aussi que M. Ferré père n’était pas seulement le personnage de Pierre Misère et qu’il est utile de se poser la question dans un autre sens : était-il facile d’être le père de Léo Ferré ?

On peut supposer que, dans l’entourage de Mme Bergeron, on savait qu’elle était la sœur de cet énergumène qui tutoyait Villon et interpellait publiquement le pape, le général de Gaulle ou Franco. Certains artistes ont vu naître une importante littérature à leur sujet, émanant de membres de leur famille ou de personnes plus ou moins proches. Ce n’est pas le cas de Léo Ferré. Pour l’historiographe, c’est dommageable. Doit-on cependant regretter, chez sa sœur, une discrétion de bon aloi ?

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (3)

samedi, 02 février 2008

Joseph Ferré

Samedi 10 décembre 1887, a lieu la naissance de Joseph, Bénézel, Marius Ferré, à Nice. Il est le fils de Charles, Joseph, Évasus Ferré, lui-même né dans le Piémont, à Casale-Monferrato, cocher de fiacre et maréchal-ferrant à Nice, marié à Irma, Apollonie Poucel, vendéenne arrivée un jour en Provence. Il perd son père à l’âge de douze ans, en 1899.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici les principales étapes de sa vie et le déroulement de sa carrière.

Le vendredi 1er mai 1908, Joseph Ferré entre au casino de Monte-Carlo. Il commence comme conducteur des travaux au service de l'architecture, à raison de cent soixante-quinze francs par mois. C'est un homme très pieux, qui préside la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul. En janvier 1912, il est détaché au secrétariat général des services extérieurs, puis secrétaire au même endroit. Le samedi 8 juin, il épouse Marie, Charlotte Scotto, née le jeudi 24 octobre 1889 à Monaco, fille de Mathieu Scotto. Charlotte Ferré est couturière. Elle fabrique des robes à partir de patrons que lui donne une amie, première main chez Patou. Le jeudi 1er mai 1913, Joseph Ferré est augmenté : deux cents francs par mois. En décembre, leur fille, Lucienne Ferré, naît. Le vendredi 1er mai 1914, Joseph Ferré est augmenté : deux cent cinquante francs par mois. En 1916, Mme Ferré attendant un second enfant, la famille déménage villa Les Œillets, 9, avenue Saint-Michel, à Monaco, où elle s’installe au troisième étage. Jeudi 24 août 1916, à 16 h, naissance de Léo, Albert, Charles, Antoine Ferré. Le jeudi 15 mai 1919, Joseph Ferré reçoit une nouvelle augmentation : trois cents francs par mois. Le mercredi 1er octobre, il est admis à l'école de roulette. Le dimanche 16 mai 1920, quatre cent soixante quinze francs par mois. Le mardi 16 novembre, il est attaché au secrétariat général. Le samedi 1er janvier 1921, cinq cents francs par mois. Le jeudi 1er février 1923, six cents francs par mois. Samedi 5 juillet 1924, il est nommé secrétaire principal au service du personnel. Dimanche 16 novembre, sept cents francs par mois. Mardi 28 avril 1925, il est nommé sous-chef de la première section du personnel et augmenté : sept cent cinquante francs par mois. Lundi 16 novembre, huit cents francs par mois. Le vendredi 1er octobre 1926, mille cinq cent soixante quinze francs par mois. Samedi 2, il est réintégré au service des jeux. Mardi 16 novembre, mille six cents francs par mois. Le lundi 1er avril 1929, mille six cent soixante quinze francs par mois. Samedi 4 juillet 1936, il est détaché au service du personnel et nommé adjoint au directeur du personnel. Samedi 1er août, mille huit cent vingt-cinq francs par mois. Jeudi 1er avril 1937, deux mille trois cent francs par mois. Mercredi 1er septembre, deux mille trois cent cinquante francs par mois. Mercredi 1er décembre, deux mille six cents francs par mois. Mercredi 29 décembre, à cinquante ans, il est nommé directeur du personnel. Au fil des années, il est devenu sourd. Au cours de l’année 1938, ses augmentations sont les suivantes : deux mille six cent cinquante, deux mille six cent soixante-dix, puis deux mille huit cents francs par mois. Le dimanche 1er avril 1945, il est nommé directeur du personnel.

Joseph Ferré meurt le vendredi 6 avril 1973. Son épouse s’installe alors dans une résidence pour personnes âgées, non loin de Monaco : elle n’a pas voulu venir vivre chez son fils, comme il le lui avait proposé. Elle est décédée le lundi 20 février 1978. Mercredi 14 juillet 1993, à 10 h, décès de Léo Ferré à Castellina-in-Chianti (Italie), un peu avant ses soixante dix-sept ans. Sa sœur Lucienne a disparu en janvier 1997.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 30 mai 2007

Tout en haut de l’Échelle

On a évoqué ici la figure de Gaby, le taulier de l’Arlequin et celle de Blanche, la taulière du Bar Bac. Dans Et… basta !, Léo Ferré se souvient de « Mme Lechose, taulière blonde, un peu grasse, un peu… Taulière à L’Escalier de Moïse, où il y avait de tout, du Fernand, du Ferré qui chantait au piano, avec son chien et ses grimaces, et son petit cachet... » Curieux portrait, complété un peu plus loin : « Mme Lechose, un peu blonde, un peu... Je la regardais, des fois, en chantant, juste en face de moi, qui n’en perdait pas une, de ses fiches, et le whisky tant, et le gin-fizz tant, et le citron pressé tant... Et mon citron pressé ? La mère Lechose, un peu blonde, un peu grasse, toujours à l’heure, comme les vrais artistes, ceux qui travaillent, et comme ceux qui font travailler les artistes ».

L’Escalier de Moïse, c’est le cabaret L’Échelle de Jacob, évidemment, sis 10, rue Jacob, dans le sixième arrondissement de Paris, ouvert à Noël 1948. Mme Lechose, c’est Mme Lebrun, Suzy Lebrun, venue de Caen, une figure de Saint-Germain-des-Prés sur qui l’on possède plusieurs témoignages. Elle reprendra l’endroit qui, rénové, ouvrira le 15 décembre 1950. On réserve à Odéon 53-53.

L’Escalier de Moïse, c’est le cabaret L’Échelle de Jacob, évidemment, sis 10, rue Jacob, dans le sixième arrondissement de Paris, ouvert à Noël 1948. Mme Lechose, c’est Mme Lebrun, Suzy Lebrun, venue de Caen, une figure de Saint-Germain-des-Prés sur qui l’on possède plusieurs témoignages. Elle reprendra l’endroit qui, rénové, ouvrira le 15 décembre 1950. On réserve à Odéon 53-53.

Elle était, de l’avis unanime, une personne qui commettait beaucoup de fautes de langue, d’une certaine vulgarité, d’une avarice remarquable et… d’un sens artistique très juste.

Gilles Schlesser raconte : « Reine du pataquès, elle possède son propre langage, truffé de dérapages métaphoriques tout à fait réjouissants du type "nous sommes partis en fournée" (en tournée), le métier va "de charade en syllabe", "j’ai engagé les Guaranistes" (Les Guaranis, qui jouent de la guitare), "la petite avait un de ces craks" (trac), "le triptyque (strip-tease) va nous tuer", etc. Son défaut de langage s’accompagne d’un autre défaut : une extrême avarice, malgré sa fortune. Lorsque Cora Vaucaire commence à être connue, Suzy Lebrun lui propose de baisser son cachet, en lui faisant remarquer qu’elle va gagner de l’argent, que c’est tout à fait normal. Pour Brel ou René-Louis Lafforgue, pas de problème pour une augmentation, à condition qu’elle soit compensée par une diminution : "Une fois, Lafforgue, Brel et moi [François Deguelt], nous avions demandé une augmentation. Nous touchions 1200 francs, et nous voulions 1500 francs. Suzy, qui donnait 7 500 francs à Léo Ferré, nous a dit d’accord, mais à condition que Ferré baisse son cachet en conséquence. Léo était furieux après nous". Pierre Louki se souvient de son passage à L’Échelle de Jacob : "Elle avait vraiment un défaut de porte-monnaie. Un jour, un jeudi, je lui ai demandé si je pouvais être augmenté. Elle m’a répondu : "Mais Pierre, il fallait me le demander plus tôt". À la fin de la semaine, elle m’a donné mon enveloppe et m’a dit : "Comme vous ne m’avez parlé que jeudi, je vous ai mis mardi et mercredi à l’ancien tarif, et jeudi, vendredi et samedi, avec l’augmentation". L’augmentation, c’était bien sûr quelques francs. Et elle a conclu en me disant que notre collaboration était terminée" » [1].

Marie-Paule Belle se souvient : « Je suis aussi allée chanter à l’Échelle de Jacob, un cabaret en vogue à l’époque. La patronne, Mme Suzy Lebrun, était très économe. Elle nous donnait notre cachet dans une enveloppe qu’il fallait vider et lui rendre, pour qu’elle puisse l’utiliser pour le cachet suivant. Elle parlait bizarrement, disait "estrapontin" ». Et Françoise Mallet-Joris ajoute : « Mme Lebrun avait demandé à Jacques, mon ex-mari, de repeindre son enseigne. Ce qu’il avait fait. Après quoi, elle lui avait dit : "Je ne vous paie pas, mais vous aurez toujours votre verre de whisky ici à mes frais". Il est venu quatre, cinq fois. Il y avait de plus en plus d’eau dans son whisky ». [2]

Sur le plan artistique, cependant, elle « sent » sa programmation, son choix est sûr et elle engage Jacques Douai, Jacqueline Villon, Raymond Devos, Cora Vaucaire. Elle dit pouvoir se passer des journalistes et les met à la porte. Léo Ferré chante chez elle en mars 1953, tous les jours sauf le dimanche, à partir de 22 h 30.

Suzy Lebrun est ainsi évoquée par Ferré, qui commença à chanter en 1946 et par Marie-Paule Belle, qui naquit cette même année. Trente ans les séparent et Suzy Lebrun les fait se rejoindre dans un passé artistique commun, celui d’un cabaret parisien.

Aujourd’hui, L’Échelle de Jacob est un bar à cocktails.

(Photo X,

fonds de la Bibliothèque historique de la ville de Paris,

fin des années 60)

________________________

[1]. Gilles Schlesser, Le cabaret « rive gauche », 1946-1974, L’Archipel, 2006.

[2]. Françoise Mallet-Joris, Marie-Paule Belle, collection « Poésie et chansons », n° 57, Seghers, 1987.

Ajout du 22 juin 2011 : cet article a été cité (à l'exception des première et dernière phrases) sur le site de L’Échelle de Jacob, dans la rubrique « Revue de presse ».

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (7)

jeudi, 15 mars 2007

« C’est Jean Cardon, vedette Odéon, à l’accordéon »

Avec le déclin de l’accordéon, Jean Cardon, comme d’autres, avait quitté le devant de la scène et ne travaillait pratiquement plus. Il vivait dans le Lot, dans une maison que lui prêtaient Marie et Léo Ferré. Un peu comme s’il n’avait pas su écouter le conseil trop lucide que lui avait donné son ami, en 1962. Il le lui avait bien dit dans une chanson qu’il avait écrite pour lui – ils ne sont pas si nombreux, finalement, à en avoir une : « Un jour t’auras les cheveux blancs / Ceux qui vienn’nt tard qui vienn’nt sûr’ment / Tu te r’trouv’ras d’vant ton buffet / Pour y danser pour y danser / La Cumparsita / Que tu jouais dans un beuglant / Pour un salair’ qu’a foutu l’camp / Les autr’s dansaient toi tu bouffais / Toi tu bouffais Mister Giorgina ». Et encore : « Alors avant qu’il n’soit trop tard / Planqu’ ton magot dans ton placard / Les fourmis c’est fait pour bosser / Quant aux cigal’s ell’s vont danser / La Cumparsita ». Cardon avait dû être un peu cigale, je ne sais pas. L’accordéoniste vedette de la maison Odéon que son patron, M. Dory, avait recommandé à Léo Ferré en 1954, Jean Cardon que Ferré avait fait monter sur scène lors du spectacle de l’Olympia en 1955, ce qui ne s’était jamais vu, l’homme du Piano du pauvre cachetonnait comme il pouvait. Son dernier spectacle eut lieu à Gourdon (Lot) au restaurant chantant Le croque-note, 12, rue Jean-Jaurès. Je n’y ai malheureusement pas assisté. Le restaurant existe toujours, on y mange fort bien et la patronne est une beauté, mais il ne fait plus beuglant. Je rédige cette brève note pour saluer Cardon et bien signaler qu’il joua le jeudi 16 août 1990 comme en témoigne le prospectus ci-dessous (annoté au verso par mes soins, en ce qui concerne l’année), recueilli sous un essuie-glace juste auparavant. Ce qui signifie que, contrairement à ce qui a pu être sottement écrit et publié, Jean Cardon n’est évidemment pas mort en juillet 1990.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 03 mars 2007

Bac blanc

On a évoqué ici Gaby de l’Arlequin, et, dans les commentaires apportés à diverses notes, il a été rapidement question de Jacques Jordan des Assassins, et de Suzanne Lebrun de l’Échelle de Jacob. Il s’agissait des tauliers de cabarets, présents plus ou moins nominativement dans les textes de Léo Ferré.

Il est une autre taulière qui, elle, est très présente, mais ne tenait pas de cabaret. Elle se contentait d’un café-tabac, sis 13, rue du Bac, dans le septième arrondissement de Paris. Ce café à l’arrière-salle vitrée avait la particularité d’être, par autorisation préfectorale, ouvert toute la nuit, afin que les typographes qui imprimaient alors non loin, nuitamment, le Journal Officiel, puissent venir boire et se restaurer, oublier le plomb dans lequel ils évoluaient en permanence. On aura reconnu Blanche, bien sûr.

Il est une autre taulière qui, elle, est très présente, mais ne tenait pas de cabaret. Elle se contentait d’un café-tabac, sis 13, rue du Bac, dans le septième arrondissement de Paris. Ce café à l’arrière-salle vitrée avait la particularité d’être, par autorisation préfectorale, ouvert toute la nuit, afin que les typographes qui imprimaient alors non loin, nuitamment, le Journal Officiel, puissent venir boire et se restaurer, oublier le plomb dans lequel ils évoluaient en permanence. On aura reconnu Blanche, bien sûr.

En 1956, elle figure à part entière dans le feuilleton lyrique La Nuit que publie Léo Ferré, et son café sert carrément de décor à l’action : « C’est un vulgaire bistrot « de nuit » avec son décor familier de bouteilles, de tabacs alignés, son bar flambant neuf, sa putain de service ou de congé, son chauffeur de taxi en déroute, et toutes ses filles et ses garçons se nourrissant de projets et de sandwiches. Derrière son comptoir, Blanche, la patronne », écrit Ferré. Blanche parle avec la Nuit, qu’elle n’a jamais vue. Puis la Nuit donne au poète un croissant qu’elle prend dans la corbeille, sur le comptoir, avant d’endormir Blanche et de vider les bouteilles et le tiroir-caisse. En 1966, elle est évoquée dans Paris-Spleen : « Au Bar Bac y avait Blanche / Qui nous vendait l’bonsoir ». En 1980, quand paraît Testament phonographe, on peut lire dans le texte éponyme l’évocation du fameux café : « Huit heures du soir au Bar Bac / Et des hiboux plein le parterre / À s’immoler pour quelques verres / Que Blanche vide dans son sac ». Ensuite, le legs auquel elle a droit : « Taulière des soirs en allés / Je te laisse mon capuchon / Que je baissais sur mes chansons / Le soir dans ton ancien café / Maintenant c’est sous l’œil néon / Que tu lis tes comptes de bique / Et rumines sous la musique / L’oseille bleue des vagabonds ».

Cette Blanche dont j’ignore le nom était célèbre, pas seulement dans l’œuvre de Léo Ferré, mais dans toute la nuit germanopratine. C’était paraît-il un personnage. Telle qu’on la décrit habituellement, il faut imaginer un mélange de Fréhel et de Simone Signoret dans le rôle de Madame Rosa, mais plus robuste, avec la gouaille parisienne et l’accent faubourien desideratur, comme disait Verlaine. Léo Ferré avait dû être amusé par la personnalité de cette dame et s’attacher à elle, la trouver en tout cas suffisamment originale pour en faire une image littéraire. Comme toujours, sa vie est son matériau propre, mais elle est revue, relue, retouchée, revécue : Blanche existe mais elle devient personnage, puis souvenir personnel, puis prétexte à legs au travers d’une imitation de Villon.

Une fois n'est pas coutume, voici une anecdote. Le poète Bernard Delvaille (décédé le 18 avril 2006) que j’avais un peu connu, il y a vingt ans, aux éditions Seghers où il s’occupait de la collection « Poètes d’aujourd’hui », m’avait parlé de Blanche. Dans la salle du Bar Bac, Delvaille, un jour, discutait de poésie avec des amis. Ils reconstituaient de mémoire un poème de Maurice Scève et ne se trouvaient pas d’accord sur le texte. L’un d’entre eux insistait : « Je te dis qu’il manque deux vers ». La dispute, certes toute littéraire, fit monter le ton et les éclats de voix parvinrent jusqu’à Blanche. De sa caisse, elle tonitrua, de la voix qu’on imagine : « Deux verres, deux verres ! Vous n’allez pas vous disputer pour deux verres ! Je vous les offre, vos deux verres ! »

(Illustration : menu du Bar Bac, 2001)

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (9)

mercredi, 21 février 2007

Odette Schunck, épouse Ferré

Il se peut que tu t’en souviennes

(LA VIE D’ARTISTE)

Voici une tentative pour regrouper ce que l’on sait de la première épouse de Léo Ferré, c’est-à-dire peu de chose.

Autant le dire tout de suite : on ne connaît pas son visage. Elle a posé, dit-on, pour des publicités comme la brillantine Roja ou l’huile Ambre solaire, mais nombreuses étaient les femmes, alors, choisies pour ces « réclames » comme on disait et, comme les images n’étaient ni identifiées ni datées, comment savoir, même en les retrouvant, s’il s’agissait bien d’elle ? Dans l’ouvrage de Marchand-Kiss, la publicité reproduite p. 43, à l’appui de l’allusion à Odette, est un simple dessin sans visage. Les iconographes responsables de cette édition n’ont pas trouvé l’intéressée. De plus, ces publicités, la plupart du temps, étaient dessinées d’après des photographies. Quelle était la part d’interprétation du dessinateur ? On dispose en tout et pour tout du témoignage de l’ami de jeunesse de Léo Ferré, Maurice Angeli, dernier à avoir connu Odette, qui nous assure qu’elle était blonde, belle et ressemblait un peu à Madeleine Sologne : « C’était une fille superbe, très jolie. Madeleine Sologne en mieux ! » a-t-il raconté à Claude Frigara [1]. Pourtant, il existe forcément des photographies, ne serait-ce que celles du mariage : cela ne peut pas être autrement et d’ailleurs, Belleret les décrit. Un jour, peut-être des portraits sortiront-ils du néant.

Leur rencontre a lieu en août 1940. Odette, Hélène, Germaine, Louise Schunck est née à Paris le lundi 1er mars 1920. Elle est en fuite avec ses parents, Jo et Fernande, à Castres. De Monaco où Ferré est rentré lors de sa démobilisation, il gagne Castres à bicyclette pour la revoir.

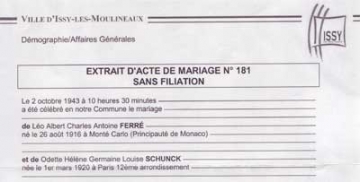

Le mariage a lieu le samedi 2 octobre 1943 à 10 h 30, à la mairie d’Issy-les-Moulineaux, où Odette habite chez ses parents, 15, avenue Jean-Jaurès. Le Petit Niçois consacre un écho à ce mariage. Ferré envoie le samedi 9 un télégramme à Maurice Angeli pour l’informer. Les mariés vont vivre à Beausoleil, au lieu-dit Grima, dans une ferme, avec quarante-cinq oliviers et des bêtes : une mule, un mouton et trois vaches. Il a son premier chien, un berger allemand nommé Arkel. Il vit une vie de fermier, vend le lait de ses vaches.

À la Toussaint 1944, ils remontent vers Paris. En chemin, ils s’arrêtent quelques jours à Lyon où Ferré compose Les Amants de Lyon, qui deviendront plus tard Les Amants de Paris. En avril 1947, ils emménagent 54, rue d’Alsace-Lorraine à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un pavillon.

Selon Belleret, M. Schunck père était l’administrateur du théâtre de l’Étoile. Il aurait dit à Léo Ferré : « Je te donne un an pour réussir », ce qui était ridicule. Pour réussir si vite, même à l’époque, il fallait écrire des romances sentimentales sans prétention et, apparemment, ce professionnel ne s’était pas rendu compte que son gendre entendait faire autre chose. Mais passons. Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’ait pas fait chanter Ferré à l’Étoile, même pas en première partie, même pas en « lever de torchon ».

Par imitation, comme on l’a vu précédemment, de Villon, le texte Testament phonographe dit en toutes lettres qu’Odette ne fut pas d’une fidélité parfaite et règle les comptes de l’auteur avec tout le monde. La belle-mère d’abord : « À la maritorne de skungs / À la Fernande aux mains-poisson / Qui reprise les caleçons / Des anges qui la nuit défoncent / L’ixe de mon idiote en blond / Je laisse un rasoir électrique / Pour se peler le sens unique / Et se ravauder l’écusson ». Au tour du père, à présent : « À son régul Jo du dentier / Mon beau-daron du temps de l’ex / Et qui me mettait à l’index / Au fond d’un lit mort à moitié / Je laisse sa fille empaffée / Par quelque obscur de la cervelle / Sa fille qu’il eût dit pucelle / Dans un bordel le cul bordé ». Puis vient celui d’Odette et d’un amant en même temps : « Et celle-là Nitouche en toc / Qui jouait les planches d’amour / Où j’accrochais tous mes discours / Six ans durant dans mon paddock / Qu’elle ait un requiem en stuc / Montant triste d’une guitare / Qu’elle enjambera c’est notoire / Comme un bidet qui joue du truc / Tu mangeais des radis milords / Luxure à la mode de quand ? / Vénus pavée au plus croulant / Où rampes-tu ta gueule encor ? / Dans quel gourbi t’étales-tu ? / Devant quel miroir détestable / Vois-tu tes charmes reléguables / Lève-toi et crache dessus ! / Vois le poète que je suis / Devant son papier affamé / Il a tissé comme araignée / Une toile pendant la nuit / Ô viens ma mouche t’y moucher / En loucedé mon verbe brûle / Et pour te manger la formule / Il ne me reste qu’à signer / Ferré parent de Rutebeuf / Et souviens-toi de ce cousin / Qui remplissait ton traversin / Ton chef pesant le poids d’un œuf / À celui-là le parfumeur / Je laisse la plate lunette / Où ton bas-ventre se reflète / Quand appareillent tes liqueurs ».

Bien évidemment, il est hors de question, ici, de porter le moindre jugement moral à ce sujet, moins encore de tomber dans le potin. Seuls comptent les faits. Il semblerait que, rapidement, l’union des Ferré ait battu de l’aile, notamment à cause du manque de ressources. En tout cas, l’échec de la tournée en Guadeloupe et en Martinique qui eut lieu en 1947 n’arrangea certainement pas les choses. On en connaît le dénouement : au mois d’octobre, contraint de devoir demander de l’argent pour payer son voyage de retour et celui de son épouse, Léo Ferré écrit à Trenet, qu’il admire. Sans doute lui paraît-il qu’un artiste comprendra sa situation, se montrera solidaire. Trenet ne répond pas. Il déclarera par la suite que Ferré n’avait pas indiqué son adresse. Celui-ci soutient que oui. On ne saura sans doute jamais ce qu’il en était réellement et cela n’a pas beaucoup d’importance, à ceci près que Ferré se retrouve obligé de demander la somme dont il a besoin à son père et que cela le gêne beaucoup. En ces temps où l’homme se doit – c’est un code social – d’être à même de nourrir sa famille sans coup férir, cette demande est honteuse, aux yeux d’Odette en tout cas, certainement. J’ajoute, sur ce point, que, jusqu’en 1964, les femmes mariées désirant travailler auront besoin de… l’autorisation de leur mari. Ce qui signifie que, selon toute vraisemblance, Ferré aura dû autoriser Odette à poser pour des publicités et que cela, certainement, a dû être difficile et ne pas le grandir dans l’esprit de son épouse, contrainte de gagner quelque argent puisque son mari n’avait ni salaire, ni cachets réguliers. À moins qu’un supposé tempérament d’artiste ne lui ait fait trouver plaisante la vie de modèle, ce qui demeure une possible supposition.

On ne sait pas très bien dans quelles circonstances exactes eut lieu la séparation d’Odette et Léo Ferré. En tout cas, le jugement de divorce fut rendu le samedi 16 décembre 1950 par la 9e chambre du tribunal civil de la Seine et transcrit le jeudi 17 mai 1951.

Un peu plus tôt est née La Vie d’artiste qui n’est pas seulement une complainte de la mauvaise chance, de la dèche et de l’amour qui meurt, c’est aussi, mise en forme, l’histoire d’Odette. Ce qui, par parenthèse, pose la question de l’écriture à deux. On sait que cette chanson fut faite avec Francis Claude et l’on imagine mal que Ferré ait pu chanter quelque chose qui ne lui convienne pas tout à fait – est-ce lui qui a écrit les vers : « Mais si tu pensais à vingt ans / Qu’on peut vivre de l’air du temps / Ton point de vue n’est plus le même » ? C’est vraisemblable.

Odette se remariera, toujours selon Belleret, en décembre 1951, avec un Suédois, à Göteborg. On perd ensuite sa trace.

En 1973, dans Et… basta !, Ferré dira : « Une première femme : six ans de collage administratif ». Cette durée est parfaitement inexacte. Si l’on compte de la date de leur rencontre (1940) à celle de leur divorce (1950), cela représente dix ans. Si l’on commence à compter à partir de leur mariage, ce qui répondrait davantage à la notion de « collage administratif », jusqu’à celle du divorce, le total est de sept ans. Les six années évoquées ne compteraient-elles en réalité que de la date du mariage à celle de la séparation de corps, qu’on ne connaît d’ailleurs pas exactement ?

Remerciements : Catherine Aygalinc.

_________________________________

[1]. Cahiers d’études Léo Ferré, n° 7, « Marseille », 2003.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (18)

samedi, 17 février 2007

Hubert Grooteclaes en mélancolie (extrait)

Je rappelle que j’ai mis en ligne, sur un autre blog, le bref essai, encore inédit, que j’ai consacré en 1987 à Hubert Grooteclaes (1927-1994). Je l’ai complété après sa disparition. Il est intitulé Hubert Grooteclaes en mélancolie. On peut le lire intégralement à l’adresse http://hubertg.hautetfort.com/ Comme il s’agit d’un texte suivi, j’ai inversé l’ordre habituel de présentation des notes : la plus ancienne se trouve en premier et la lecture se fait dans le sens habituel. Le blog est agrémenté de deux diaporamas, malheureusement altérés par la mauvaise qualité de la reproduction d’images chez Haut et Fort. Par ailleurs, je propose ci-après l’extrait de ce livre où Léo Ferré est évoqué.

Ce poète-là vivait en Italie, entre Sienne et Florence. Grooteclaes était depuis longtemps son photographe attitré. En-dehors des affiches, des pochettes de disques, des reportages pour des revues qu’il a réalisés sur Ferré et les siens, « Groote », comme l’appelait son ami, a fait toute une série de photographies, à toutes les époques de ses recherches techniques, comme en tous les moments de la vie de Léo Ferré. Il fut, au fil du temps, son biographe en images. Nombre d’entre elles datent d’avant le 7 avril 1968, et nous montrent un chimpanzé qui fut chéri du poète… Mais Pépée vit encore chez Grooteclaes, il l’a sortie du temps et la voici, parmi les arbres d’un domaine du Lot. Et voici Ferré chez lui, en Toscane, assis sur une chaise paillée, sur fond d’arbres flous, de grands feuillets imprimés ouverts sur ses jambes croisées ; en regardant bien, on reconnaît la traduction italienne de son célèbre texte Il n’y a plus rien. Et voici Ferré, au même endroit mais sous un autre angle, bras refermés sur ses papiers ; devant lui, un chien ; chaise, jambes et pattes sont comme posées sur le bord inférieur de l’image, elles y reposent – qui dira la magie du cadrage et l’infinie difficulté de l’imaginer avant ? Ferré porte une chemise trop rose, le chien a le poil flou. L’éternité de l’instant, n’est-ce pas ? Plus les couleurs nostalgiques du peintre Grooteclaes. Après ? Avant ? En même temps ? Allez savoir de quelle essence est fait l’art ! Dans quelles chambres secrètes tient-il ses quartiers ? Mieux vaut voguer, sans réfléchir, sur la mer de cet album d’images. Voici Mathieu Ferré, pris dans le feuillage, comme l’était souvent Marianne, là, dans cet ouvrage intitulé Je vous attends… [1] Voici Marie-Christine Ferré, le visage entre des herbes et des fleurs, croisée dans une pochette de disque. Voici Mathieu, encore, tel un sphynx, sur un autre disque. Au verso, père et fils, dans la campagne toscane. Mais qui trouvera ces couleurs-là, dans ce coin d’Italie, sinon Grooteclaes et son nuancier inventé ? Voici, ailleurs, Ferré dans une loge de théâtre, de noir vêtu dans l’attente des lumières et des fracas de la scène, assis de trois-quarts sur une chaise de plastique moulé, au dossier de laquelle pend son blouson de cuir fin. Voyez les plis de sa chemise. Le flou, paradoxalement, les accentue. On va toucher au mouvement. Mais pourquoi le mur de cette loge est-il rose ? Parce que Grooteclaes le fait chanter avec le noir de l’habit et la neige perdue des cheveux de son ami, quelque part dans le temps qui, on l’aura finalement compris, n’existe pas. D’ailleurs, revoici le photographisme, dans des teintes cette fois brunes et noires, avec ces façades de maisons qui deviennent des visages montés sur des cous particuliers. Nous avons ouvert, au hasard, une revue, Zoom, [2] et nous y trouvons un texte de Ferré qui se termine ainsi : « Grooteclaes est fou, je pense. Il ne fait plus de photos. Il est très bien, ce mec ». Oui, il était très bien. Tiens, voici un portrait qui a bien des années, un portrait d’art de Ferré, foulard de soie autour du cou. Plus loin dans le temps et dans l’espace, au hasard d’un numéro de Elle, [3] Pépée, perchée sur les toits d’un certain château. Au détour d’une exposition, un portrait du critique d’art Charles Estienne, autre ami de Ferré.

Mais alors, s’il travaillait le flou et les couleurs, pourquoi parler encore des portraits qu’il fit jadis ? Cette manie de coller des étiquettes et de déterminer des périodes ! Nous sommes en pays d’art. Laissons Grooteclaes tirer ses photographies comme il lui plaît, et qu’il nous soit permis de nous promener ainsi dans le temps, dans son temps… Les mêmes photos existent d’ailleurs parfois en noir et blanc, et retouchées en couleurs inventées. En net et en flou.

Il doit bien y avoir aussi, chez Grooteclaes, cette vie écorchée, cette tendresse profonde, ce besoin d’amour, constant et total, quelquefois camouflés sous une violence intellectuelle. Son photographisme n’était pas doux, loin de là, et son flou était, au vrai, très rigoureux, très ferme, même si l’alliance de ces mots peut surprendre.

Un refuge qui, dans le même temps, serait une arme ? Quand les abris sont aussi des défenses, c’est qu’ils recèlent l’intelligence. Il faut la protéger. N’est-ce pas lui qui a dit : « Je m’efforcerai toujours d’asseoir la photographie comme une fête de l’intelligence » ? On doit le respect à de telles paroles. Leur rareté, en ce monde, tient du diamant, qu’il soit brut, ou bien ouvragé de belle façon et de main d’artisan.

_________________________________

[1]. Léo Ferré, Je vous attends, poèmes, avec des oeuvres de neuf plasticiens dont Hubert Grooteclaes, Bruxelles, Paul Ide éditeur, 1981.

[2]. Léo Ferré, Hubert Grooteclaes, in Zoom, op. cit.

[3]. Elle, du 7 décembre 1967.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 16 janvier 2007

De Méjean à Castanier

Courant 1956, Jean Méjean devient directeur du cabaret Chez Plumeau, 7, place du Tertre à Montmartre. Il possèdera plusieurs autres cabarets, au point qu’on le surnommera « l’Empereur ». Président-directeur-général de la Société parisienne de spectacles, il est aussi responsable de la programmation au théâtre de l’ABC, 11, boulevard Poissonnière (Central 19-43). Régulièrement, il mettra Léo Ferré à l’affiche.

Selon Gilles Schlesser, historien des cabarets [1], Méjean était généreux en matière de cachets et aimait les artistes. Il avait par ailleurs des accointances avec le milieu et était joueur. Il finira par devoir vendre tous ses établissements et purgera une peine de prison à Fresnes avant de partir quelque temps au Canada. À son retour, il ouvrira de nouveaux lieux.

On s’attarde ici sur cet entrepreneur de spectacles car il a, au moins indirectement, joué un rôle dans la carrière de Léo Ferré. S’il ne l’avait pas engagé en 1957 Chez Plumeau, Ferré n’aurait pas rencontré là celui qui allait devenir un compagnon durable de son aventure artistique.

En novembre 1957, en effet, il chante durant quinze jours dans ce cabaret. Il y rencontre le pianiste Paul Castanier, dit Popaul, né à Alger le vendredi 5 juillet 1935, rendu aveugle à cause de l’emploi d’un mauvais collyre dans sa toute-petite enfance. On connaît la fameuse réaction de Ferré – il l’a souvent racontée lui-même – quand il aperçoit Popaul pour la première fois : « Oh là là, ce type, même de dos, il a l’air intelligent ». Il faudra, quelque jour, reconstituer l’histoire de Castanier afin de comprendre dans quelles circonstances il quitte Alger et se retrouve pianiste accompagnateur, à vingt-deux ans, à Montmartre. C’est lui qui ouvre le bal à 22 h, avec Fred Orbeck.

En novembre 1957, en effet, il chante durant quinze jours dans ce cabaret. Il y rencontre le pianiste Paul Castanier, dit Popaul, né à Alger le vendredi 5 juillet 1935, rendu aveugle à cause de l’emploi d’un mauvais collyre dans sa toute-petite enfance. On connaît la fameuse réaction de Ferré – il l’a souvent racontée lui-même – quand il aperçoit Popaul pour la première fois : « Oh là là, ce type, même de dos, il a l’air intelligent ». Il faudra, quelque jour, reconstituer l’histoire de Castanier afin de comprendre dans quelles circonstances il quitte Alger et se retrouve pianiste accompagnateur, à vingt-deux ans, à Montmartre. C’est lui qui ouvre le bal à 22 h, avec Fred Orbeck.

____________________

[1]. Gilles Schlesser, Le Cabaret « rive gauche », 1946-1974, L’Archipel, 2006.

(photo Geneviève Vanhaecke)

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (4)

jeudi, 07 décembre 2006

Gaby de l’Arlequin

En 1953, Léo Ferré chante, depuis des années, dans des cabarets parisiens. Il est remarqué d’un petit nombre de connaisseurs, pas du grand public. Il n’a pas encore connu les grandes scènes de music hall. À Saint-Germain-des-Prés qui, pour lui, évoque les difficultés plutôt qu’un magnifique temps jadis, il existe pourtant un cabaret, l’Arlequin.

L’endroit a été créé en mars 1951. C’est un établissement plutôt grand, puisqu’il peut accueillir deux-cents personnes. Ouvert de 22 h 30 à 3 h du matin, il se situe à l’angle du 131 bis, boulevard Saint-Germain et du 1, rue du Four, à la sortie du métro Mabillon. On réserve à Odéon 59-10. La presse qualifie l’endroit d’« un des plus authentiques temples de la chanson » [1]. Ferré y est déjà passé, en décembre 1951. Il s’y produit maintenant en vedette, vêtu d’une chemise rouge à col ouvert. Avant lui, des sketches de Pierre Dac, le tour de chant de Catherine Sauvage, l’orchestre de Jean-Claude Fohrenbach. C’est là que Catherine Sauvage et Ferré chantent chacun Paris-Canaille, puisqu’aucun des deux n’a voulu renoncer à interpréter ce qui est le succès du moment. C’est là que Ferré crée Judas et L’Homme. Certains soirs, Francis Blanche est là, qui adore les chansons de Ferré et met à la porte ceux qui ne les aiment pas. C’est là que le prince Rainier vient écouter son compatriote, le jeudi 17 décembre 1953. Le patron s’appelle Gaby. Comme le cabaret se trouve en sous-sol, sous un café dénommé La Pergola, l’imaginaire ferréen aura tôt fait, dans cette chanson du souvenir, de le nommer Gaby Pergola.

Le beau salut, par-delà la mort, qu’est Gaby, a été enregistré en 1986 pour le double album, publié chez EPM-Musique, On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. Le refrain est repris, à peine modifié, de L’Opéra du pauvre (« Dans les draps que l’amour referme sur la nuit / Tous les amants du monde… » devient ici « Dans les draps que l’amour referme sur la nuit / Tous les amis du monde… »)

Texte de curieuse facture, puisqu’il s’agit d’une adresse à un personnage et qu’y alternent prose parlée et refrain chanté, Gaby est aussi, en même temps, une évocation non pas nostalgique (Ferré n’aime pas la nostalgie et comment pourrait-il avoir celle d’un temps où il ne mangeait pas à sa faim ?) mais attendrie, d’une amitié lucide et cordialement moqueuse, narquoise, cependant indéniable (en effet, pourquoi, trente-trois ans plus tard, Ferré écrirait-il un texte contre un homme décédé ?)

Les souvenirs affluent, voici Francis Blanche, voici le Polonais… Les hommes de lettres de Saint-Germain n’existent plus (« tous crevés ces littérateurs, et leurs livres les saluent, bah, il faut bien qu’ils aient quelqu’un qui les regarde »). Gaby, lui, n’y connaissait rien, ne s’en occupait pas et Ferré le taquine à ce sujet : « La littérature, toi, ça te descendait des oreilles ». Léo Ferré est fidèle en amitié. Gaby a droit à son coup de chapeau.

Évocation authentique, en tant qu’elle est maîtrisée, resserrée autour de l’amitié plutôt que mouillée de stériles regrets, d’un temps révolu de la nuit parisienne, d’un mode de spectacle anéanti, d’un lieu disparu, Gaby n’est certes pas une complaisance morbide. Si « Tous les amis du monde ont droit qu’à leur cercueil / La foule vienne et prie », c’est bien qu’ils en valent la peine. Et si Gaby Pergola semble avoir, un jour, demandé à Léo Ferré de quitter son établissement, celui-ci ne lui en veut pas. D’ailleurs, s’il regrette d’avoir dû partir, c’est qu’il s’y sentait bien. Il l’avoue : « L’Arlequin… Ce nom-là m’allait comme un gant ». À l’Arlequin ou ailleurs, pour Ferré, le temps des cabarets durera encore.

_________________________

[1]. L’Aurore du 3 novembre 1953.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (22)