jeudi, 07 février 2008

Léo Ferré et les surréalistes, encore une découverte

« Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c’est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune ». On connaît ces extraits de la préface de Poète… vos papiers ! et la façon qu’avait Léo Ferré de les donner en rafale, quand il interprétait ce texte en scène.

Or, Martine vient de me faire remarquer une chose qui m’avait toujours échappé. Peut-être ces trois aphorismes assénés avec force par leur auteur sont-ils autre chose que des formules-choc. L’un d’entre eux, au moins.

C’est dans le André Breton, quelques aspects de l’écrivain, de Julien Gracq (Corti, 1948) qu’on peut lire, p. 37 : « Plus que tout autre, le groupe surréaliste, irradié par Breton du début à la fin, encore qu’avec humilité celui-ci lui demande de s’effacer « devant les médiums qui, bien que sans doute en très petit nombre, existent » – tient à porter à son actif d’avoir « fait surgir une curieuse possibilité de la pensée, qui serait celle de sa mise en commun » ».

Gracq donne comme référence le Second manifeste du surréalisme.

Alors ? Il est de plus en plus évident que Breton, lisant le texte de Ferré, ait pu crier à la trahison. Sa mise en cause est immédiate, concrète. Qui plus est, la série d’aphorismes, prise dans sa continuité, tend à faire du surréalisme une simple « société littéraire », c’est-à-dire très exactement le contraire de ce qu’il est.

Que doit-on interpréter ? Il est peu probable, à mon avis, que Ferré ait voulu égratigner Breton, aussi directement. Même compte tenu du dépit qu’il éprouva en n’obtenant pas la préface demandée, je n’y crois guère. Léo Ferré n’a rien d’un exégète, il fonctionne au sentiment, au coup de cœur. Je ne serais pas étonné – je n’affirme rien, bien sûr – que cette « mise en commun » soit restée inscrite dans sa mémoire lors de sa lecture du Second manifeste et qu’elle soit ressortie inconsciemment au moment de l’écriture du texte polémique, comme une tournure qui l’aurait frappé.

J’avoue sans nulle honte que, jusqu’à ce jour, je n’avais nullement fait le lien entre le texte de Breton et cette « pique » particulière. Quelqu’un s’en était-il aperçu ? Si oui, si je découvrais brusquement l’eau chaude, j’en demande excuse par avance.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (10)

vendredi, 25 janvier 2008

Une opinion de Gracq sur Breton

L’histoire de Léo Ferré et des surréalistes a été reconstituée dans son déroulement factuel. J’ai fait mon possible pour en mieux cerner la chronologie complète. À ce jour, en croisant et refondant mon récit des Chemins de Léo Ferré, les deux notes complémentaires parues sur ce blog il y a quelque temps et la Lettre à l’ami d’occasion, il est possible de relire cette histoire et de mieux apprécier les raisons de Breton qui, lorsqu’on dépasse l’« interdiction » de publication qu’il formula à l’encontre de son ami, paraissent maintenant bien plus claires et compréhensibles. On n’y reviendra pas ici.

La succession des faits mise à part, il reste, pour moi, un point obscur. Breton n’aime pas Poète… vos papiers ! qu’il vient de lire sur manuscrit. On ne sait d’ailleurs pas si l’état du texte correspondait exactement à ce qui fut publié peu après par La Table Ronde. Vraisemblablement, oui. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fond.

Mais voilà : Breton, homme d’une très grande culture et d’une forte lucidité, ne nous a pas habitués à se tromper sur les œuvres de tel ou tel auteur. Ce qui me frappe, c’est qu’il n’ait pas su voir, lire dans ce manuscrit confié un soir par Ferré, les évidentes promesses qu’il contenait. Car si l’on n’aime pas Poète… vos papiers !, ce qui est parfaitement admissible, évidemment, il reste que ce recueil est attachant et contient en germe bien des choses. Il me paraît incroyable qu’un homme comme Breton n’ait pas su (voulu ?) voir cela, lui qui discernait en tous lieux la petite flamme de la beauté.

C’est en lisant cette phrase de Julien Gracq sur le jugement de Breton, qu’il a connu et admiré – et l’on sait que Gracq n’admirait pas facilement – que je me suis fait les réflexions qui précèdent. Voici cet extrait de Gracq (En lisant, en écrivant, Corti, 1980) : « Ce qu’il y avait de vibrant – pour reprendre son vocabulaire – dans les refus de Breton, venait, j’en ai eu souvent le sentiment, de ce qu’ils étaient conquis plus d’une fois sur une secrète complaisance, non tout à fait abolie, à ce qu’il refusait, ou plutôt se refusait. Plus que son opposé Valéry, si dédaigneusement étranger à ce qu’il rejette, il était riche, comme presque tous les bons gouvernements de combat, de quelques utiles et secrètes intelligences avec l’ennemi ».

Breton s’est-il refusé toute secrète complaisance envers son ami Léo Ferré ? A-t-il conquis sur elle son propre refus ? Ce n’est pas impossible. Cette comparaison que fait Gracq avec l’attitude de Valéry me rappelle que, jeune homme, Ferré lui avait envoyé un poème et n’avait jamais obtenu de réponse. Ce qui se comprend facilement : Valéry devait certainement recevoir chaque jour un très grand nombre de textes d’apprentis écrivains et ne pas s’en soucier outre-mesure. Mais Breton ? Cette opinion de Gracq serait-elle une clef permettant de comprendre pourquoi Breton n’a rien vu de prometteur dans le recueil incriminé ?

Peut-être suis-je en train de faire fausse route, mais ce lieu est aussi un chantier de réflexion.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (10)

jeudi, 29 novembre 2007

Léo Ferré et les surréalistes, encore de nouveaux éléments

Après la parution des Chemins de Léo Ferré en 2005, Patrick Dalmasso m’a envoyé un extrait d’émission radiophonique malheureusement non référencé, qui avait sa place dans le livre. Il était trop tard. Puisque l’on revient sur le sujet à la faveur des lettres découvertes il y a peu, je donne ici le texte de ce fragment. Il s’agit d’un entretien avec Marie-Hélène Estienne, compagne de Charles Estienne, ami commun de Breton et de Ferré. Voici la transcription exacte, hésitations comprises, de ses propos.

« Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.

« Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.

La journaliste : Comment ont réagi les gens des galeries, du monde parisien quand il s’est lié avec Léo Ferré ? Est-ce que ça ne paraissait pas un petit peu étrange, un petit peu curieux ?

Marie-Hélène Estienne : Je crois, il me semble – enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais il me semble que certaines personnes pensaient que Charles était cinglé. Que Charles, qui était un bon critique, qui aurait pu faire une carrière raisonnable, gagner de l’argent, etc., se mette à faire des chansons et à aller fréquenter Léo Ferré. Je crois que oui, les gens pensaient qu’il était drôle. Il y avait une drôle d’histoire aussi, c’est que Léo Ferré était très, très, très passionné par André Breton. Il y avait un… et je ne crois pas que ça ait vraiment marché. Au bout d’un certain temps, je ne sais pas, il y a eu une polémique assez triste. Charles, qui était, lui, ami avec Breton, était toujours hésitant entre les deux, mais c’était assez ambigu ».

On observe la permanence des étiquettes que l’on colle : Charles Estienne, critique d’art, romancier, ne peut pas écrire de chansons et fréquenter Ferré sans être « cinglé » ou « drôle ». Cela, semble-t-il, n’était pas compatible avec « une carrière raisonnable ». C’est la plus stupide des caractéristiques françaises : la mise en casiers. Heureusement, Estienne se moquait bien de cela, sa femme également.

Je me suis toujours demandé pourquoi Estienne n’avait jamais rien tenté pour rapprocher Breton et Ferré. Peut-être d’ailleurs l’a-t-il fait et n’a-t-il pas réussi ? Il est important cependant de remarquer que sa propre épouse lui prête un sentiment partagé, hésitant et ambigu. Je livre ces réflexions pour ce qu’elles sont. Elles témoignent, il me semble, d’un certain trouble, d’une gêne manifestée par Estienne. D’autres surréalistes le partagèrent-ils ?

Remerciements : Patrick Dalmasso.

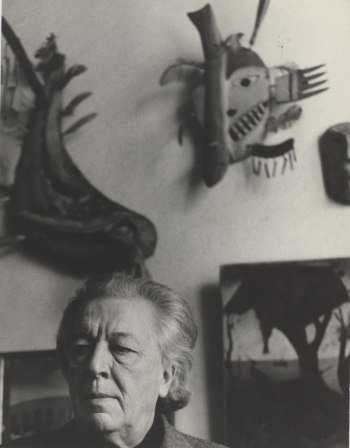

(Marie-Hélène et Charles Estienne en 1965,

photo Jean Messagier)

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (6)

dimanche, 25 novembre 2007

Léo Ferré et les surréalistes : nouveaux éléments

De nouveaux documents provenant des archives d’André Breton ont été récemment rendus publics, en particulier une partie de sa correspondance « passive » (« reçue », dans le jargon des archivistes) émanant de Léo Ferré ou d’autres personnes qui font référence à Léo Ferré. Ces documents éclairent d’un jour nouveau toute l’histoire qui eut lieu entre les deux hommes. Il s’agit bien évidemment de sources de première main, absolument indubitables puisque reproduites intégralement et en fac-similé, ce qui évite d’éventuelles erreurs de transcription. J’ai pris connaissance de l’ensemble de ces lettres rigoureusement inédites et il m’est apparu qu’elles permettaient d’approfondir le sujet sur trois points : la nature de l’amitié qui exista entre Breton et les Ferré ; l’histoire du ballet La Nuit ; l’affaire de Poète… vos papiers ! et son écho chez les surréalistes. Je me propose par conséquent d’établir une synthèse appuyée sur des extraits de ces échanges, étant bien entendu que l’intégralité des documents cités est consultable en ligne sur le site officiel L’atelier d’André Breton ou sur celui de Patrick Dalmasso, Léo on the web.

Je dois, avant de commencer, supposer connus la chronologie générale de l’histoire et les faits matériels, tels que j’ai tenté de les reconstituer précédemment dans un livre, Les Chemins de Léo Ferré, notamment au travers des deux récits intitulés Léo Ferré et les surréalistes et De La Nuit à L’Opéra du pauvre [1]. Il ne s’agit évidemment pas, ici, d’auto-promotion, mais seulement de ne pas redire toujours les mêmes choses. En effet, les nouveaux documents ne modifient pas le déroulement factuel de mes textes. En revanche, ils vont permettre d’aller plus loin.

L’amitié

Une carte de visite non datée – mais manifestement la plus ancienne dans la collection qui est offerte – indique : « Cher monsieur André Breton, je ne veux pas que vous achetiez mon nouveau disque. C’est pour cela que tout simplement et de tout cœur je vous l’envoie. Léo Ferré ». C’est ainsi que commencent les choses. On imagine, selon toute vraisemblance, que cette carte et le disque furent envoyés après l’entrevue de 1955 à l’Olympia avec Jean-Claude Tertrais, missionné par Breton pour signifier à Ferré son désir de le rencontrer. Le « cher monsieur » indique encore une distance polie.

Au début de l’année 1956, a lieu la rencontre physique. Breton vient dîner boulevard Pershing. Ferré a souvent fait allusion à cette première rencontre. On apprend aujourd’hui, grâce à ce fonds, qu’il était accompagné d’Élisa, son épouse, et de sa fille Aube, et que Ferré les a ensuite raccompagnés. Il n’était pas encore revenu que, déjà, Madeleine prenait la plume : « Jeudi, 2 h [du matin] » est la date de la lettre dans laquelle elle se félicite de cette rencontre, de cette amitié nouvelle, et remercie le poète avant de s’inquiéter de ce que, peut-être, son mari et elle ont trop parlé d’eux-mêmes durant la soirée. Dès son retour, Ferré lui-même écrit une autre lettre : « Jeudi matin… avant l’Aube… Cher André, vous voyez, je ne tarde pas à vous appeler André… ça m’est très facile… et je vous remercie de me l’avoir demandé. Je rentre et Madeleine m’a devancé ! C’est bien la première fois que cela lui arrive, d’avoir le besoin d’écrire à pareille heure… Considérez sa lettre comme une lettre d’amour… Nous désespérions de trouver des amis. Nous laissons croire aux fâcheux que nous sommes très occupés ! Pour vous, à partir de cette minute, nous sommes toujours libres. Je suis votre ami et votre frère, André… et nous n’avons qu’une famille : celle de la lumière et de l’intelligence du cœur. Dites à votre femme mon amitié et à votre fille qu’elle est un peu notre fille. Je vous embrasse bien bien volontiers. Léo Ferré ».

J’ai toujours pensé que Breton était un des rares – le seul, peut-être – à avoir vraiment impressionné Léo Ferré, qui a dû s’émerveiller d’avoir connu un personnage aussi exceptionnel. Les lettres dont on dispose maintenant confirment ce sentiment. En les lisant dans l’ordre chronologique (quelques unes, non datées, peuvent, par leur contenu, être situées au plus près), on observe une véritable fascination qui n’est pas courante chez Léo Ferré. Il a souvent dit son amitié pour telle ou telle personne, il n’en a jamais écrit comme ici.

À tel point qu’on se demande – je me le demande de plus en plus – si un rapport père-fils, évidemment inconscient, ne s’est pas créé. Ce n’est absolument pas péjoratif et ce n’est pas déprécier l’un ou l’autre que d’estimer qu’une différence d’âge de vingt ans (Breton est né en 1896) a pu jouer en faveur d’une compréhension recherchée par Ferré, dont on sait qu’il en a toujours voulu à son père de ne l’avoir pas compris. Selon Céline Caussimon, Ferré lui aurait confié que, sur son lit de mort, en 1973, Joseph Ferré avait encore demandé à son fils, alors au sommet de sa popularité, pourquoi il n’était pas devenu avocat. Or, voici que, brusquement, un aîné combien prestigieux et talentueux s’intéresse à lui et lui parle d’amitié passionnée (le mot et le soulignement sont de Breton, on le sait, dans sa dédicace de la carte du ciel de Ferré, établie avec sa fille Aube et datée du 18 février 1956).

Madeleine se met à lire Breton à fond. Trois livres à la fois. Léo Ferré et elle écrivent une lettre commune datée « Samedi 11 h soir » [6 février, date de la poste]. Ferré note entre autres : « Je ne veux pas que vous me disiez « Soyons simples » quand je vous parle d’Arcane 17. Je veux que vous m’y regardiez enfoui jusqu’au cou et que vous soyez heureux de la joie que vous me donnez car je ne lis que très peu, André, et tout m’indiffère, sinon une certaine bonté de l’homme ; et vous êtes la première intelligence bonne que je rencontre ». Le mardi 14 (la lettre indique « Mercredi soir 14 février 1956 » par erreur – ou bien alors, il s’agirait du mercredi 15), Ferré écrit de Bruxelles où il chante au cabaret et propose d’organiser « une grande conférence sur le Surréalisme avec textes dits par Madeleine », lui-même chantant « par ci, par là ». Cela n’aura jamais lieu, mais il est intéressant d’observer que, chaque fois qu’il se trouve avec des artistes qu’il estime, Ferré ne tarde pas à évoquer des réalisations communes. La proposition qu’il fera en 1969 à Brel et Brassens d’un récital à trois perd en cela beaucoup de l’originalité qu’on lui a toujours supposée – et ce qu’il expose à Breton est d’une autre mesure.

Une certaine intimité est vite perceptible. Breton initie les Ferré à la fréquentation des salles des ventes : « L’autre jour à l’hôtel Drouot où nous sommes allés « regarder » quelques vacations, il y avait votre admirable double entre nous, ce double que vous avez eu la bonté de déposer au 28, boulevard Pershing, avant de prendre le train pour vos vacances », lui écrit Ferré « vendredi soir 22 juin 1956 », ajoutant un peu plus loin : « De cette vente à Drouot, Madeleine a rapporté deux énormes vases en bronze, de Chine. Elle dit que c’est barbare… moi, je ne m’y suis pas encore habitué et si je les trouve barbares aussi, ce n’est peut-être pas dans le même esprit. Ils sont très envahissants. Madeleine les imagine pareils à ce qu’elle croit être des récipients à laisser macérer des têtes (cf. les réducteurs !) » Il semble qu’il y ait eu invitation lancée par Breton pour séjourner chez lui, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot) : « Chère Élisa, attends un peu pour aller chez les antiquaires du Lot. Nous ne manquerons pas le rendez-vous promis ! » Cette même lettre apprend qu’il y eut entre eux des discussions sur le Moyen-Âge. En conclusion de cette missive de deux grandes pages, Ferré écrit : « Vous êtes gâté ! Je n’écris JA-JA-JAMAIS… qu’à vous. Ou alors, c’est la barbe et le pensum ». Madeleine ajoute, quant à elle, deux autres pages datées « La maison, ce soir, 10 h » dans la même enveloppe. On y lit une chose ahurissante : « J’en étais même venue à haïr « l’Idée » de vous avoir donné cette veste (tant je vous voulais du velours flatteur près de vos cheveux gris !). Je me disais : « André n’a pas été content que je l’habille de force et à ma guise ! » » Elle paraît ici complètement séduite par celui qu’elle appelle au début de sa lettre « André chéri » et pour qui elle va jusqu’à acheter des vêtements selon son goût à elle. Et puis, voici un télégramme déposé à Paris le 27 juin à 16 h 22, parvenu à Saint-Cirq-Lapopie à 18 h 15 : « L’objet est à la maison. Envoyez 97. 000 francs à maître Rheims. Lettre suit. On vous embrasse. Madeleine ». D’évidence, il est ici question d’un achat en salle des ventes, fait au nom de Breton en son absence. Intimité, comme, encore, ce carton qui a dû être punaisé sur une porte : « On arrive. Madeleine. Léo », message non daté écrit de la main de Léo Ferré, témoignant de rapports libres, simples. Breton est attendu, les Ferré doivent s’absenter, ils lui laissent un mot, sachant qu’il patientera et ne s’offusquera pas.

Le « feuilleton lyrique » La Nuit

La lecture de cette correspondance permet de se rendre compte de l’importance que le ballet La Nuit a eu pour Ferré et son épouse. La première fois où Ferré évoque ce travail se situe le lundi 16 juillet, dans une lettre à Breton qu’il rédige au château de Costaérès, bâti sur une île, sur la commune de Trégastel-Ploumanac’h, château qu’il loue pour les deux mois d’été : un château construit au XIXe siècle dans un faux style médiéval par l’auteur de Quo Vadis ? Il est venu là parce que son épouse aime la mer et parce qu’il lui fallait un piano. Pour toutes ces raisons, ils n’ont pas choisi le chalet des Alpes où, jusque là, ils passaient leurs vacances. Ferré doit en effet livrer La Nuit le 15 septembre. Il donne à Breton quelques indications sur ce que sera ce « feuilleton lyrique » et ajoute : « Je souhaite que cela vous plaise ! » Il invite ensuite Breton à venir les retrouver, l’assurant qu’il viendra le chercher à la gare de Lannion, s’il consent à abandonner le Lot où il se trouve alors. Le 30 juillet, Madeleine insiste, dans une carte postale représentant le château : « Espérons que vous allez crever de chaleur et vous décider à venir ». Ironie du sort, c’est dans le Lot, qu’ils ne connaissent pas encore, que les Ferré s’installeront eux-mêmes sept ans plus tard.

Une lettre de Madeleine, datée « Verneuil [2], 14 septembre, 2 h… La Nuit » précise à Breton et à son épouse que Léo Ferré « passe jour et nuit à orchestrer La Nuit. C’est plein de chansons, de texte… magique, sans compromissions (vous connaissez votre Léo) et chaque soir il me dit : « Ça plaira à André », c’est tout ». L’idée qu’ils se font tous deux de cette œuvre est grande : « Nous y avons mis notre âme (!), une sorte d’espoir monstrueux à notre époque ». Madeleine regrette de n’avoir pas à réserver aux Breton « la place d’honneur à la première » puisqu’ils ne seront pas de retour à Paris. Elle enchaîne sur l’argument de La Nuit. Puis Ferré, qui a « une barbe de huit jours et dort trois heures par nuit pour que sa musique « sonne » ! » ajoute un mot en fin de lettre : « Dès que j’en aurai terminé avec ce travail de bagnard, je vous écrirai une très longue lettre. J’ai une très grande hâte de vous voir, de vous parler, d’entendre votre chère voix que bien des nuits je sentais passer sur ma musique ».

On mesure l’allégresse de Léo Ferré et de son épouse, une allégresse doublée d’inquiétude quelquefois. Mais ils sont persuadés que La Nuit sera un beau succès. On sait que ce sera un échec et qu’au lendemain de la première, la presse lui ayant tiré dessus à boulets rouges, elle sera retirée de l’affiche. J’ai raconté cette histoire en détail. Ce qui est nouveau à présent, c’est ce télégramme du 2 octobre : « La Nuit vous aurait beaucoup plu. Malheureusement, on la retire de l’affiche après les assauts conjugués de toute la presse et sans que le public y ait participé. Baisers. Léo. Madeleine ». Cette dépêche montre deux choses : les Ferré sont meurtris par l’abandon de l’œuvre ; ils ne peuvent s’empêcher de raconter immédiatement à Breton ce qui s’est passé. Étonnant réflexe d’enfants meurtris se confiant à un adulte comme pour lui demander justice. C’est en tout cas ce qui transparaît dans la lettre non datée mais qui suit évidemment le télégramme. C’est une lettre commune. Madeleine dit à Breton qu’elle lui adresse par courrier séparé les coupures de presse, une mise au point de Ferré qui devait paraître dans Paris-Presse et n’y parut pas, un enregistrement de La Nuit avec leurs deux voix et la musique, la jaquette du livret correspondant qui doit paraître à La Table Ronde, l’article qu’écrivit Louise de Vilmorin dans Marie-Claire (elle devait en faire paraître un autre dans Arts, dit-elle). L’auteur et sa femme n’acceptent pas cet échec et n’acceptent pas, surtout, que les commanditaires du ballet n’aient pas choisi de le défendre davantage. Ce courrier est très intéressant car il confirme beaucoup de choses : il n’y eut qu’une représentation et le bruit selon lequel Ferré aurait par la suite chanté lui-même depuis les coulisses est une légende ; il existe ou a existé un enregistrement personnel ; Madeleine a demandé à Breton d’intervenir : « Pour moi, la coupe est pleine. Que devons-nous faire, André ? Je crois qu’il faudrait peut-être aider Léo… sous la forme que vous jugerez utile pour lui, la polémique, le sourire ou l’admiration mais quelque chose venant de vous nous laverait de toutes ces souillures ».

Cette demande a une importance car elle éclaire enfin le passage de cette Lettre à l’ami d’occasion que Ferré écrira plus tard et qui ne sera jamais publiée de son vivant : « Si l’on m’attaque dans un journal pour un fait qui m’est personnel, vous ne levez pas le petit doigt sur votre petite plume même si c’est ma femme qui vous le demande, sans vous le demander tout en vous le demandant ». Breton, en effet, n’a rien écrit à ce sujet. En cette occasion, il faut le dire, ce sont les Ferré qui se trompent. Breton n’était pas obligé de faire quelque chose et d’ailleurs, qu’aurait-il pu faire ? Un échec artistique est un échec artistique et aucune polémique littéraire – comme Breton savait les créer, certes – n’aurait pu faire que l’œuvre soit reprise, eût-il engagé sa réputation. De plus, les Ferré supposent que Breton aurait aimé La Nuit. Mais la seule trace qu’on en relève dans un écrit surréaliste – datant d’après la brouille, il est vrai, et non signé expressément par Breton mais par la rédaction tout entière du Surréalisme, même en son second numéro – est : « Un « feuilleton lyrique » assez médiocre précisa ainsi son esthétique : « Un amoncellement d’argot ! Avec de la musique ! Un ramassis de vieux clichés ! (…) Le bottin de l’ordure ! » Outrances verbales, pensions-nous ». Qu’a répondu Breton à l’envoi de l’enregistrement ? A-t-il écrit, téléphoné ? On l’ignore. Les Ferré comptaient sur une reconnaissance d’office, une admiration automatique, toutes deux dues à l’amitié et entraînées par elle. C’était plutôt contraire à ce qu’était Breton mais, apparemment, ils ne le savaient pas. Léo Ferré croyait que Breton était comme lui : « Je ferai n’importe quoi pour un ami, vous m’entendez, cher ami, n’importe quoi ! Je le défendrai contre vents et marées – pardonnez ce cliché, je n’ai pas votre phrase acérée et circonspecte – je le cacherai, à tort ou à raison, je descendrai dans la rue, j’irai vaillamment jusqu’au faux témoignage, avec la gueule superbe et le cœur battant », se décrit-il dans Lettre à l’ami d’occasion. Je crois pouvoir dire qu’il n’y a pas là d’exagération : Ferré était ainsi. Breton était autrement : la raison littéraire et artistique l’emportait certainement sur le sentiment, la rigueur sur l’affectivité, et c’est ce qui va se produire dans l’épisode suivant.

En attendant, on relève encore dans cette lettre la présence, extrêmement importante pour Ferré, de la musique : « Léo a envie de casser la figure à ceux qui l’appellent « mélodiste » (un monsieur qui trouve des airs mais ne sait pas les écrire et donne ses idées à… rédiger). Tout cela relève de l’injure la plus grossière. (…) Je dois vous dire que, musicalement, il avait beaucoup travaillé, jours et nuits, que sa partition est admirable, je crois que c’est de ce côté-là qu’il est blessé », explique encore Madeleine à Breton. Et Ferré, dans le mot qu’il ajoute à la lettre de sa femme, écrit : « Les fumiers courent toujours… comme des lièvres aux oreilles rognées… et jamais un chasseur pour les arrêter ! À quand l’ouverture de la chasse à l’homme ?… dans une prochaine planète ! » La blessure est béante, décidément.

Le fait que Breton se soit abstenu de défendre La Nuit ne laissera pas de trace, en tout cas dans l’immédiat. En effet, une lettre de Madeleine, simplement datée « Jeudi » [15 novembre 1956], adressée à « André, Élisa chéris », transmet à Breton l’opinion de Ionesco, parue dans un journal hollandais dont la date n’a pas été conservée, mais qu’un ami de La Haye, Solar, a transmis aux Ferré, traduite, par une lettre du 2 novembre. Ionesco déclare : « Qui je hais et méprise le plus ? Staline, Hitler, Luis Mariano, Gilbert Bécaud, Léo Ferré et beaucoup d’autres, mais je ne puis me les rappeler sur le champ ». À juste titre, elle ajoute : « Hitler et Léo, tout de même ! » Ionesco sera épinglé par Ferré dix ans plus tard dans la troisième version des Temps difficiles.

Mais… lorsque Breton refusera de préfacer Poète… vos papiers ! et conseillera à Ferré de ne pas le publier, cette vexation et cette incompréhension viendront très certainement s’ajouter au silence de Breton lors de l’échec de La Nuit. Inconsciemment peut-être, mais il est très vraisemblable que Ferré y verra une seconde défection, se manifestant pratiquement après la première. Ce qui expliquerait les débordements de la préface qu’il signera lui-même.

La préface de Poète… vos papiers !

On connaît – on n’y reviendra pas – l’origine de ce texte, initialement paru dans Arts du 9 au 15 janvier 1957 sous le titre En France la poésie s’est sabordée, qui a été véritablement ressenti comme une trahison par Breton et ses amis surréalistes. Ce qu’apporte cette correspondance enfin sortie des archives, c’est l’étendue de la déception.

Breton téléphone, Madeleine répond, il hurle à la trahison. Georges Goldfayn qui avait loué Léo Ferré dans un article, « La fleur qui est sur les lèvres », paru dans la première livraison du Surréalisme, même, est consterné. Il écrit une lettre à Breton, le vendredi 11 janvier 1957 (c’est par erreur qu’il écrit « 1956 », bien sûr ; par erreur aussi qu’il écrit « Jeudi »). On y lit : « Je n’ai certainement pas été moins bouleversé que toi par cette sale histoire de Léo Ferré. L’article lu attentivement, je me suis bien persuadé qu’il était d’une grande canaillerie de formulation. Mais, en raison de cette affection particulière que j’avais pour Léo, je n’ai pas pu m’empêcher de vouloir des raisons personnelles pour le détester ». À cette lettre manuscrite, il joint un double de celle qu’il adresse le même jour à Ferré, dactylographiée celle-là, et par pneumatique. Le courrier pneumatique était un système de tubes introduits et propulsés dans des tuyaux à air comprimé, qui transportaient des lettres d’un bureau de poste à un autre, à l’intérieur d’une même ville. À l’arrivée, un postier apportait le « pneu » au domicile du destinataire. C’était la rapidité du télégramme associée à la possibilité d’envoyer une lettre véritable. L’envoi coûtait très cher et n’était utilisé que dans les cas d’urgence ou pour signifier une réelle importance. Un pneumatique de deux pages dactylographiées, c’était pour Goldfayn un signe d’urgence dans l’expression. Il dit à Ferré ne pas comprendre que, s’il s’agit d’un malentendu, il n’ait pas tenté de le dissiper. On sent bien que Goldfayn n’y croit pas et le regrette. D’où cette sommation : « Tu me connais assez Léo pour savoir que sans nouvelles immédiates de toi je me verrais dans la déchirante obligation de penser que l’étalage de ton affection était l’hypocrite manœuvre d’une abominable canaille ». L’expression est très dure, et certainement à la mesure de la déconvenue de Goldfayn.

Cette longue lettre confirme l’appel téléphonique de Breton à Madeleine et le cri à la trahison dont seul Ferré avait témoigné, jusqu’à présent. Elle révèle surtout que Breton avait déjà entretenu Léo Ferré des problèmes du vers classique, rimé et du vers libre. Aucun document n’avait jamais livré cette information (même si l’on pouvait se douter qu’inévitablement, leurs conversations avaient dû amener le sujet). On comprend mieux, alors, combien Poète… vos papiers ! a pu lui paraître une preuve de trahison. Mais Ferré, déjà, créait la langue de tous les registres et le vers libre, conspué dans l’article devenu préface et qui, cependant, sera plus tard utilisé, était présent antérieurement dans Cloches de Notre-Dame (1953) et même, plus anciennement, dans À la Villette (1950).

Le texte de Ferré a été fort mal ressenti, y compris par des gens qui ne le connaissaient pas personnellement, en tout cas moins que Breton. C’est encore un avantage de cette correspondance découverte, que de montrer combien les surréalistes ont pu être touchés par ce libelle.

Par exemple, Adrien Dax, le vendredi 1er février, écrit à Breton, de Toulouse : « J’ai, bien sûr, parcouru le livre de Léo Ferré. Un curieux titre… « pas mal » sans doute (vocabulaire maison) mais je ne vous cache pas que je préfère – et de beaucoup – les chansons aux poèmes. Ces mots coupés en deux par des apostrophes, ces lettres entre parenthèses… aussi cette préface où l’on s’en prend, en roulant des épaules – pourquoi diable ! – à l’écriture automatique, tout cela m’agace un peu ».

De Londres, le 10 février, Mesens raconte : « Je lis de temps en temps un hebdomadaire littéraire français comme on avale une potion amère et, parmi ceux-ci, assez régulièrement Arts qui me tient au malcourant des expositions pharisiennes… C’est ainsi que le texte de Léo Ferré, qui est paraît-il la préface à un livre de ses poèmes que l’on vient de publier, m’est tombé sous les yeux. Impossible, bien entendu, de trouver ce livre à Londres ; non plus d’ailleurs que l’anthologie de Benjamin (jadis ce dernier m’envoyait ses livres avec de belles dédicaces…) Mais que signifie, au juste, ce texte de Ferré (curieux par quelques tournures) dont certaines phrases m’ont étonné et d’autres m’ont abasourdi. « … aux dictats de l’hermétisme et de l’écriture dite « automatique » ». « L’art abstrait est une ordure magique [souligné trois fois] où viennent picorer les amateurs de salons louches qui ne reconnaîtront jamais Van Gogh dans la rue ». Mais de quel abstrait s’agit-il ? Le cubisme, Chirico ? Chagall ? Klee ? Le tachisme ? L’abstrait « lyrique » ? Ce qui milite pour la « plus libre expression » ou pour l’« académisme » modernes ? Pourrais-tu m’expliquer ? »

Renée Beslon, le dimanche 10 février, écrit : « Nous avons lu avec surprise et quelque indignation l’article de Léo Ferré dans Beaux-Arts [sic]. On lui pardonnerait son accent passionné s’il s’accompagnait d’une pensée plus sérieuse, et s’il n’était gâté par trop d’humeur. C’est une bien étrange contradiction que d’appeler à l’Anarchie pour mettre la poésie à la laisse du vers. Il semblerait que la révolte précisément puisse s’accorder toute licence et l’allure même la plus effrénée. En parcourant le volume de Léo Ferré me revint en mémoire une opinion de Jules Monnerot qui alors m’avait blessée dans mes sympathies et pourtant assez troublée pour que je ne l’aie depuis oubliée tout à fait. À savoir que l’anarchiste serait un esprit à qui manquerait hauteur et profondeur ? »

Dans un courrier daté « Jeudi » [vraisemblablement le 12 mai 1957, selon la date de la poste très difficilement lisible sur l’enveloppe], Jacques B. Brunius note : « J’ai acheté sur la recommandation de Benayoun un disque de Léo Ferré. Il y a en effet quelques très belles chansons, sur un ton assez inusité. Le Monsieur en Blanc [sic] est très remarquable. Je n’avais pas assez d’argent pour acheter beaucoup de disques, très chers à Paris en comparaison de Londres, mais il m’a semblé qu’il y avait pas mal de chansons d’un style assez neuf ». Ici, pas d’allusion à la préface. Il semblerait que Brunius découvre seulement Ferré. Et l’on ne sait pas à quand remonte la recommandation de Robert Benayoun à laquelle il fait allusion.

On mesure, au lu de ces lettres – et peut-être en existe-t-il d’autres encore – combien le pamphlet de Léo Ferré a déçu des artistes et des auteurs qui l’avaient accueilli et lui avaient ouvert les bras. Mais on mesure également combien ils n’avaient pas compris que Ferré était un homme indépendant, qui ne serait jamais adhérent d’un parti ou affilié à un quelconque coterie littéraire. Or, comme le sous-entendait Goldfayn dans la lettre déjà citée, le surréalisme était tout, sauf une coterie : « Voilà donc Léo que tu écris un manifeste dans lequel tu mets en cause l’écriture automatique en la rapprochant de l’hermétisme de coteries littéraires ». Le malentendu est total, de chaque côté. Léo Ferré n’a pas saisi les surréalistes (du reste, seuls Breton et Péret l’intéressaient, pas ceux qui les entouraient) ; les surréalistes ont pris pour des contradictions ce qui était des complémentarités de la part d’un auteur qui ne s’est jamais interdit aucun moyen d’expression.

Plusieurs années plus tard, Breton recevra une lettre datée du mercredi 27 mars 1963, de Marie-Josèphe, auteur du recueil Les Yeux cernés paru chez Debresse en 1955, qui lui valut le prix Max-Jacob. D’elle, Pierre Béarn disait : « C’est par le sarcasme que ce petit démon de l’expression dépeint ses sentiments intimes. Elle est la révolte de la chair à l’état brut ; elle est nature ; elle s’amuse et nous amuse ». Et Jean Rousselot : « Marie-Josèphe, sous le parrainage de Tristan Corbière et de Renée Vivien, écrit – Les Yeux cernés – des alexandrins fouaillés, énervés, audacieux ». Elle sollicite un entretien pour montrer à Breton son nouveau manuscrit et écrit : « Je vous rappelle que nous nous sommes déjà rencontrés, ce chez un « ami » qui pour moi n’est plus qu’un souvenir (assez déprimant) à savoir, le narcissiste [sic] Léo Ferré aujourd’hui vedette alimentaire sur les murs de la Capitale dite des douleurs ». Le moins qu’on puisse dire est que se rappeler au souvenir de Breton en débinant celui chez qui ils se sont rencontrés est plutôt indélicat, ou, si elle était au courant de leur brouille, relevant de la flagornerie. On ne comprend guère, non plus, le jugement qu’elle porte sur la célébrité de Ferré, avec une étonnante allusion à un titre d’Éluard, sinon par une espèce de rancœur : Marie-Josèphe est alors oubliée, Ferré au contraire a connu le succès. Il n’y aurait guère d’intérêt à citer cette lettre, si l’on n’en pouvait tirer un enseignement. La poétesse a connu Ferré enregistrant chez Odéon. Il est aujourd’hui chez Barclay. Son ressentiment est révélateur d’une réaction alors fréquente : en changeant de maison de disques, Ferré se serait compromis. Ce que produit Barclay serait plus commercial, les disques de Ferré seraient moins bons qu’autrefois… C’est très amusant car, lorsque Léo Ferré quittera Barclay, il se trouvera beaucoup de gens pour regretter – et aujourd’hui encore – ce catalogue, supposé indépassable. C’est un autre sujet.

Pour ne pas conclure

À l’histoire telle que je l’avais reconstituée en son temps, sont donc venus s’ajouter la Lettre à l’ami d’occasion et tous les documents aujourd’hui disponibles. La Lettre à l’ami d’occasion reste un exercice de style : jamais envoyée, incorporée au recueil inachevé des Lettres non postées, elle est un texte de Ferré avant tout. Son ton est radicalement différent de la correspondance réellement échangée avec Breton. Parmi les passages de ce texte qu’éclaire désormais le fonds d’archives, on trouve : « Je ne vous avais jamais lu, parole d’honnête homme, je ne l’ai guère fait depuis à quelques pages près. Les compliments qu’il m’a été donné de vous faire à propos de ces quelques pages étaient sincères, je le souligne ». Ces phrases sont sans nul doute à rapprocher de l’allusion faite à Arcane 17 dans la lettre du 6 février 1956.

Il manque évidemment, à ce jour, les lettres adressées par Breton à Léo Ferré. Elles permettraient que l’éclairage soit complet et ne s’exerce pas d’un seul côté. Lorsqu’on disposera de ces pièces indispensables, il faudra revoir ces réflexions pour les compléter à nouveau.

Cette aventure s’avère de plus en plus complexe. Au-delà de l’aspect outrancier de la phrase de Breton (« En danger de mort, ne faites jamais paraître ce livre »), on commence à mieux comprendre. Breton n’aime pas le recueil Poète… vos papiers !, ce qui est son droit, et sa phrase est pour lui un conseil d’ami. Il veut éviter à Léo Ferré la publication de ce qui lui paraît un mauvais livre. Disons qu’il s’y prend mal : c’était mal connaître Ferré. Cette rupture signe finalement des différends littéraires plus profonds, si l’on en croit Goldfayn. Les deux hommes s’étaient déjà entretenus du vers libre et du vers classique. Avec le recul et sachant ce que Ferré écrira par la suite, on peut se dire que c’était un faux problème : Ferré voulait utiliser toutes les formes d’expression sans rien s’interdire, et son vers classique ne l’est pas toujours, notamment lorsqu’il mêle à la préciosité ou à la simple délicatesse le trivial, le scabreux ou l’humour. Les apocopes qu’on a critiquées (lettre d’Adrien Dax), lui en use et s’en moque puisqu’il admet d’écrire avec ou sans, éventuellement dans le même texte.

Je pense que l’erreur – je veux dire le raté de l’amitié – vient de la sensibilité de l’un et de l’autre. Breton ne peut pas admettre le manuscrit qu’on lui a fait lire et pour lequel on lui a demandé une préface. Ce recueil est trop contraire, dans sa forme, à ce qu’il défend depuis 1924 et le pire est qu’il vient d’un ami, reconnu et encensé dans une publication qu’il dirige. Maladroitement peut-être, il use d’une formule que Ferré ne comprend pas réellement parce qu’il se place sur le terrain affectif et que les prises de position « techniques » ne sont pas son fait. Léo Ferré transforme ce refus littéraire en peine personnelle. Je crois que c’est cela : un motif littéraire se mue en coup affectif et le désordre s’installe.

Remerciements : Patrick Dalmasso.

________

[1]. Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, Christian Pirot, 2005.

[2]. La maison de Normandie se trouve à Notre-Dame-des-Puys, près de Nonancourt, près de Verneuil. Les Ferré disent indifféremment « Nonancourt » ou « Verneuil » pour désigner l’endroit comme, plus tard, ils diront « Cahors » ou « Gourdon » pour désigner Saint-Clair, où se trouve le château de Perdrigal.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (32)

lundi, 12 novembre 2007

Léo Ferré acteur et musicien du cinéma : nouveaux éléments

Dans le livre Les Chemins de Léo Ferré, j’avais évoqué les quatre films courts auxquels il a participé par le commentaire, la musique. Voici quelques précisions complémentaires, tant il est vrai qu’un livre n’est jamais achevé, une quête toujours infinie, une vague renouvelée sans cesse à l’horizon documentaire.

Tout d’abord, un retour sur Paris-Taxis, et non Paris-Taxi comme je l’avais indiqué fautivement, le pluriel faisant bien partie du titre. Voici ce que j’écrivais dans mon livre.

Plus anciennement, Ferré écrivit quelques musiques de films courts, et c’est ce domaine qu’il faut explorer le mieux possible, car il est le moins connu. En tout état de cause, c’est sur lui que les tentatives de reconstitution documentaire, le plus souvent, achoppent. En ces années, une séance de cinéma ne se concevait pas sans première partie, laquelle comprenait des actualités, un dessin animé, l’annonce des prochains spectacles et un documentaire ou un court-métrage, dit aussi « petit film ». Quand ne s’ajoutaient pas à tout cela quelques attractions, durant l’entracte !

Le premier de ces films est Paris-Taxi, court-métrage d’Édouard Logereau, en 1949, dont la chanson, interprétée par Zizi Jeanmaire, fut enregistrée, longtemps plus tard, dans Zizi Paris, un 25-cm Philips assez rare [1] ; curieusement, aucun autre interprète ne l’a inscrite à son répertoire ; le titre du film était très exact, puisqu’on y montrait quelques aspects de la vie à Paris, d’après des scènes vécues par des chauffeurs de taxi ; la chanson, traitée en une très jolie valse, est bien dans la manière de Léo Ferré, puisqu’elle se rattache finalement à l’esprit des Amants de Paris, des Forains et de L’Île Saint-Louis. On peut en juger par ces quelques extraits : « Les beaux taxis / Font la cour à Paris / À la nuit / Mais les amants / Font l’amour à Suresnes / Je t’aimais tant / Sur les bords de la Seine / Qu’il n’est plus temps / De finir ma rengaine (...) / Mais à Paris / On s’aime davantage (...) / L’amour ça n’a pas de prix / Ça se fait sans bagages / Combien d’amoureux / Ont usé leur tendresse / Oublié leur adresse / Dans les taxis (...) / Qu’importe où vont les taxis / Puisqu’ils vont où l’on s’aime... »

On peut ajouter à présent que le commentaire est de Pierre Dac et que Léo Ferré a signé la chanson, mais aussi la musique qu’on peut entendre tout au long du film, musique hélas couverte par la voix du commentateur, toujours haut perchée ainsi qu’il était d’usage dans ces courts-métrages un peu parodiques, au rythme accéléré, dont on produira de nombreux exemplaires jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle vague, ou à peu près. Cette partition, a priori, s’apparente à Musique byzantine. La chanson est interprétée par Jacqueline François – il y eut donc deux interprètes et non une seule comme je le croyais – qui ne chante que deux couplets : le premier disparaît. Zizi Jeanmaire, elle, ne chantait pas le dernier. Cette valse, finalement, ne fut donnée intégralement que par Ferré lui-même, lors de son récital au Vieux-Colombier, en janvier 1961.

Voici ce que j’écrivais encore.

Le second, Au temps du cinématographe, autre court-métrage, de Pierre Céris cette fois, date de 1950. À ce jour, malheureusement, il n’a pas été possible d’apprendre quoi que ce soit concernant cette réalisation, mais les recherches se poursuivent.

Il s’agit finalement d’une évocation du cinématographe débutant, faite avec les caractéristiques ci-dessus énoncées : choix du burlesque, commentaire dit d’une voix haut perchée, musique un peu « écrasée » par le texte. On note que celui-ci fut établi par Paul Guimard et dit par André Var. Le générique mentionne : « Accompagnement musical de Léo Ferré ». Cet accompagnement est fait au piano et l’on y entend notamment quelques mesures de Paris-Canaille (alors que la chanson n’était pas encore écrite) et de Martha la mule. La seconde partie est soutenue par une partition orchestrale, mais elle ne paraît guère relever de Ferré, tout au moins dans les conditions d’écoute possibles.

Remerciements : Daniel Dalla Guarda et Donatella Nebbiai.

___________________________

[1]. Zizi Paris, 33-tours, 25-cm, Philips, B 76523 R.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (16)

mardi, 28 novembre 2006

Les Lettres non postées, un livre rêvé

Quand le chanteur le cœur usé par sa chanson

Vient demander son bien au langage commun

(JEAN MARCENAC)

À partir de 1953, Léo Ferré anime, sur les ondes, hebdomadairement, une émission intitulée Musique byzantine, qui lui vaut un courrier nombreux. C’est au sujet de cette correspondance qu’il déclare à Claude Obernai « (...) avoir une émission de radio est la chose qui rend le plus rapidement misanthrope. Musique byzantine [m’]apporte tout de même une trentaine de lettres capables de [me] réconcilier avec les autres. [J’ai] été surpris de constater que, dans l’ensemble, les gens sont plus cultivés qu’on ne le croit ». [1]

« On m’écrit très peu. Presque toujours des lettres médiocres. Aucun intérêt. Les gens bien sont ceux qui ne m’écrivent pas » déclare-t-il seize ans plus tard, sans ambages, toujours en réponse à Claude Obernai, et pour la même publication. [2]

Loin de ces rapports d’amour mêlé de détestation qu’il entretient avec le courrier, lui, s’est plu à écrire de drôles de lettres dans une prose incomparable. C’est une œuvre qu’on ne connaît pas assez et qui aurait pu constituer un tout remarquable.

Le projet

En 1961, Ferré répond à la revue Chansons : « J’ai deux livres en préparation : Benoît Misère, qui sera un roman et Lettres à un jeune musicien qui me permettra d’exprimer ce que je pense des musiciens en général et des musiciens contemporains en particulier ». [3]

En 1962, il chante au théâtre de l’ABC, 11, boulevard Poissonnière à Paris (Central 19-43). Après son triomphe de l’année précédente à l’Alhambra et la parution d’un ouvrage de Gilbert Sigaux, [4] avant sa toute prochaine entrée chez Seghers dans une collection plus que prestigieuse, [5] ce spectacle est attendu et la presse est nombreuse. « Complet partout » prévient un panonceau, sur le trottoir.

Au cours d’une interview, Ferré annonce à Charles Dobzynski son intention de publier prochainement deux ouvrages. L’un, dont le titre, Lettres non postées, est déjà choisi, consiste en une série de « lettres écrites à des correspondants inconnus, ou même à des objets inanimés, et qui ne sont jamais parvenues à leurs destinataires ». [6] On le voit, le projet des Lettres a évolué : il ne s’agit plus uniquement de les adresser à un jeune musicien.

Il se trouve que l’éditeur René Julliard, qui avait retenu Lettres non postées et le roman Benoît Misère – c’est le second volume – sur manuscrit, est mort peu auparavant, le dimanche 1er juillet 1962. Léo Ferré l’avait connu lors de « l’affaire Minou Drouet ». [7] Et rien, finalement, ne se fera. Seul, Benoît Misère verra le jour, en 1970, chez un autre éditeur, Robert Laffont, après avoir failli être imprimé par Léo Ferré lui-même, qui le typographiait encore en janvier 1968, comme l’atteste sa chronique Je donnerais dix jours de ma vie. [8] Les Lettres non postées ne seront jamais rassemblées en volume du vivant de leur auteur. Il s’agit donc d’un livre mythique, d’un livre rêvé.

Quelques pièces connues

Un livre rêvé qui est cependant partiellement connu car, depuis cette annonce malheureusement sans lendemain, douze textes ont été édités, dont certains plusieurs fois, sans aucun ordre particulier.

On a pu lire en effet, dans le premier volume des « Poètes d’aujourd’hui » consacré à Léo Ferré, [9] Lettre au miroir et À la folie. Dans Il est six heures ici... et midi à New York, [10] une plaquette au format tout en hauteur, imprimée par Léo Ferré à l’enseigne de ses propres éditions, on trouve À mes lunettes, À un jeune talent, Au Tout-Paris, À un directeur de music hall, À une lettre anonyme et À %, imprésario. Dans les Poésies illustrées par Jacques Pecnard, publiées en tirage de luxe par les éditions du Grésivaudan, [11] on voit figurer Au Tout-Paris, À mes lunettes, À un jeune talent, À un directeur de music hall et À une lettre anonyme. Dans le recueil La Mauvaise graine, [12] figurent À mon habit et Lettre à la mer, ainsi qu’une nouvelle fois, À la folie. Dans l’ouvrage La musique souvent me prend... comme l’amour, [13] est encore donné À mon habit ; on y trouve également À un jeune musicien (survivance du projet initial), texte inclus dans le corps d’une émission de radio de 1980. Dans le n° 8 du bulletin d’informations Les Copains d’ la neuille, daté printemps-été 2005, a paru Lettre à l’ami d’occasion.

Il s’agit de proses qui, lyriques ou caustiques (parfois même, ce sont de franches mises en cause), rassemblent plusieurs caractéristiques de style et de pensée de Léo Ferré. Tout son art est dans ces quelques pages. La prose est de haute tenue et l’expression poétique toujours présente. Se manifeste là son sens du raccourci. Évidemment, métaphores et absence de concessions se mêlent à une extrême sensibilité comme à l’expression d’une enfance conservée.

L’auteur s’adresse ici, finalement, au monde entier. Il interpelle – quelquefois, il somme – les hommes, les choses, les éléments. Héler un personnage, lui dire « tu » ou « vous » et conduire simultanément l’action est pour le romancier, par exemple, un exercice périlleux. Dans la tradition épistolaire que Ferré renouvelle et dépoussière, tout en développant jusqu’au bout son propos, il toise ou invoque le supposé correspondant, ce qui ne semble pas être une difficulté majeure pour le musicien, qui possède évidemment la maîtrise du rythme.

Ferré n’a jamais connu de frontière entre sa vie et son œuvre ; les Lettres non postées sont, sur ce point, révélatrices. La vie et le métier d’artiste, dans ces douze textes « rescapés », sont indissociables. Au Tout-Paris, À un jeune talent, À un directeur de music hall, À %, imprésario, mettent en scène les personnages qu’on croise dans une vie professionnelle, et Léo Ferré leur dit leur fait.

Dans Au Tout-Paris, les personnes visées sont celles qui auraient « renvoyé leur carton en rayant la mention inutile : Je n’assisterai pas » – mais il se serait agi d’être présent, précisément, à des dates vraiment particulières : 1789, 1848, 1871, 1968. « Vous êtes du Tout-Paris et de toute la Viande qui sent un peu », écrit Ferré.

Le texte À un jeune talent est relativement bref et ce que recommande Ferré n’étonnera pas. Il s’agit finalement de se comporter comme lui : « Soyez dans la marge », « Ne prenez jamais de conseil de personne » et surtout : « Soyez orgueilleux. L’orgueil, c’est la cravate des marginaux ».

À un directeur de music hall est bref et brutal. L’homme en question n’est pas nommé mais l’allusion est transparente. On relève entre bien des propos peu amènes : « Vous avez vieilli, on vieillit tous, me direz-vous, moi aussi, mais chez vous c’est indécent ».

À %, imprésario rappelle au monsieur en question qui fait quoi dans le monde du spectacle et l’invite à ne pas confondre les rôles : « Vous me faites penser à un maître d’hôtel qui oublierait chaque soir de se mettre en livrée pour servir ses clients. En augmentant le chiffre de votre %, vous finissez par ne plus savoir qui est le servi et qui est le serveur. (…) Et puis, apprenez à dire merci, comme les domestiques. C’est bien le moins que vous devez aux imprudents qui vous font vivre ».

Il y a aussi, là, l’autre côté de la célébrité, certains aléas de la notoriété qui impliquent une réponse cinglante (À une lettre anonyme). Ce texte répond à une lettre comme en reçoivent quelquefois les artistes. Léo Ferré, qui n’a jamais supporté le manque de courage, ne pouvait rester sans réagir face à un anonymographe. Il a donc rendu publique sa réponse à défaut de pouvoir l’adresser directement à son destinataire, encore qu’il eût mieux aimé, lui dit-il, « vous dire par le fouet ce que vous me contraignez à vous faire savoir par la grâce de la typographie ». Tout, ici, est morsure et dégoût envers la petitesse et cette particulière attitude, fût-elle une maladie, qui consiste à ne pas signer ses envois. Dès le début du texte, il est question de s’abaisser (« cloportes », « plume d’égoutier »). Pour l’auteur de la lettre anonyme, ne demeure que le trait du mépris. Comme souvent chez Léo Ferré, les mots et les idées en entraînent d’autres. Ainsi, l’utilisation du terme « poulet » appliquée au courrier en question l’emporte vers des considérations qui, de « manières policières » en « flic », le fait conduire l’auteur anonyme au Quai des Orfèvres où, l’assure-t-il, « on ne vous convoquera pas. On vous recevra ». Là-dessus, Ferré revient à son propos, s’attachant à traiter la lettre, partie « où vous pensez » mais pas oubliée, comme elle le mérite (« certains graffiti qu’on peut lire dans certains lieux », « les cabinets publics », « votre obole », « votre "contenu" », « les odeurs particulières ») et cela ira, sans modération, jusqu’à la fin où, il ne faut pas s’en étonner, apparaît encore la notion d’homme debout et d’homme à terre. Dans toute l’œuvre de Léo Ferré, dans ses propos tenus lors d’entretiens, cette obsession qui est la sienne de se tenir droit et libre est présente. Une attitude pleine de cet orgueil dont il disait qu’il le tenait debout, un maintien de seigneur qu’accusent les fréquentes allusions à un secrétariat et à des employés (faites uniquement pour accentuer encore le mépris hautain de l’artiste face à l’abjection et à la couardise), dominent ce texte vengeur qui, par son sujet, par son ton, aurait pu n’être pas littéraire. Il n’en est rien. Chez Léo Ferré, c’est une constante, la qualité du style est toujours là et, même lorsqu’il s’agit de textes de circonstance, chacune de ses compositions est écrite, à proprement parler.

À l’opposé, À mes lunettes, un des textes les plus brefs, est écrit sur un ton plus intimiste. Il évoque le temps où Ferré devait en chausser constamment et, en même temps, la jeunesse, les femmes dont Ferré a toujours été persuadé qu’elles ne l’avaient pas aimé à cause des verres qu’il portait : « Les femmes n’aiment pas cette superstructure de visionnaire, elles ont l’impression d’être vues deux fois ».

À la folie, qui n’est pas une lettre écrite à la folie comme pourrait le laisser supposer le titre, est un magnifique texte d’amour. Ferré s’y présente comme un mot, le mot « croup », maladie mortelle pour les enfants, qui n’a plus cours. Il est délicat d’évoquer ce mélange de souvenirs, de métaphores, de vers et de prose dont certains passages sont à la limite de la préciosité. Le mot, d’ailleurs, est écrit : « Nous sortîmes par vos masques, lentement, avec préciosité, et tout penchait autour de nous, les arbres, les plis d’ombres, les roses pâleurs du soleil couchant ». On a peine à détacher du tout des notations remarquables : « Nous marchions ensemble, depuis la dernière glaciation » ou « Nous étions toujours l’un à l’autre, comme deux feuilles accolées d’un papier bible et pour nous séparer il fallut qu’un oiseau des îles infime, petit, petit, vint immiscer son bec entre nos songes ».

Lettre au miroir vient sublimer l’objet domestique, la chose quotidienne, pour déboucher sur de nouvelles interrogations. La présence de l’auteur dans son texte est constante, ce qui peut se comprendre puisqu’il s’adresse à un objet familier. Ce n’est donc pas qu’une figure de style : « Quand je passe devant toi, dans le couloir, tu me renvoies l’image d’un piège : c’est toi l’oiseau et moi la glu, et je me colle à toi, bouche à bouche et la brume de nos haleines n’est qu’une gaze de nausée ». À la clausule, cette présence persiste et s’y ajoute un souci métaphysique : « Quand je pense que tu n’as pas encore vu que je me teignais les cheveux ! Tu ne vois donc pas la Vérité ? Au fait, qui la voit ? ».

À mon habit entrecroise le métier (ici, la direction d’orchestre) et la vie (la nostalgie d’un mémorable concert et le temps qui passe). Ce texte non daté, mélancolique et lucide, fut écrit quelque temps après la soirée donnée à l’Opéra de Monte-Carlo, le jeudi 29 avril 1954, au cours de laquelle Léo Ferré dirigea La Chanson du mal-aimé, oratorio lyrique qu’il composa sur le poème d’Apollinaire, ainsi que sa Symphonie interrompue, écrite en complément de programme à la demande du prince Rainier. S’adressant à l’habit de gala spécialement acquis pour ce moment qu’il n’oublia jamais, Léo Ferré donne un texte typique de sa manière. Aux éléments autobiographiques s’ajoute une dimension quasi métaphysique, désabusée en tout cas, qui se fait jour dans la phrase ultime. De plus, Ferré prête ici une vie aux objets et leur donne donc de l’amour, cet amour caractéristique de sa vie et de son œuvre, éprouvé pour les gens, les animaux, les choses, et qui fut toujours son seul et unique « programme ». Les métaphores se succèdent, le frac devient « un smoking à l’échelle 20 » ou « l’empereur des habits de soirée », cette seconde image permettant à l’auteur d’enchaîner sur un coup de griffe bien personnel aux autres empereurs, les vrais. Apparition inattendue d’une certaine Denise (Ferré introduit souvent des personnes réelles dans ses textes) qui est vraisemblablement chargée du ménage, mais ne croit pas devoir « réprimander » la poussière, cette poussière qui, chez Ferré, est anarchiste (n’est-il est pas naturel, alors, qu’elle n’en fasse « qu’à sa laine, qu’à ses catons, qu’à ses mèches » ?). On observe là non seulement la vie encore une fois prêtée aux choses, mais aussi la langue de Léo Ferré, réinventée, celle de tous les registres. « Ne vous faites pas de trame », dit-il à l’habit, comme il eût dit : « Ne vous faites pas de souci ». Semblable à la promiscuité de l’artiste dans la foule, voici, avec beaucoup d’humour et de tendresse, celle du frac dans la penderie où se trouvent déjà « des tissus compromis et fatigués ». Puis viennent la hantise de ne jamais plus avoir l’occasion de diriger un orchestre (on sait que Ferré en conduira de nombreux, plus tard, et cette fois sans frac) et l’ironie attristée de la phrase, dite au fripier par l’habit. Habit qui finira, lui aussi, dans l’usure, le temps qui passe et la mort, rejoignant par là la condition de l’homme, omniprésente chez Léo Ferré, achevant ainsi logiquement le fait de s’être vu prêter une vie.

Lettre à la mer, texte daté « En Bretagne, le 20 août 1957 », [14] évoque la fascination d’un méditerranéen devant l’autre mer, celle qui a « fait la croche à Debussy ». On sait qu’un peu plus tard, Ferré achètera une maison fortifiée sur l’îlot Du Guesclin, commune de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine), entre Cancale et Saint-Malo. De cette déclaration d’amour mêlée d’ironie et mouillée de mal de vivre, on retient toutefois une volonté d’œuvrer au recueil et au-delà : « (…) parce qu’il faut que je t’écrive une lettre qui composera mon livre qui n’est pas encore composé, parce qu’il ne faut pas que je meure avant d’avoir fini ce que j’entreprends aujourd’hui avec toi et avant même d’avoir écrit beaucoup d’autres choses ». Cette belle ingénuité dans l’aveu est remarquable.

À un jeune musicien prend pour cible « l’artillerie dodécacophonique » et l’abstraction dans l’œuvre contemporaine qui « doit être concise, hautaine, à tirage de luxe, voire hors commerce ». Les préoccupations artistiques de Léo Ferré dans le domaine musical sont là, telles qu’il les exprimera ailleurs en de nombreuses occasions.

Lettre à l’ami d’occasion est une adresse à André Breton qui n’est jamais nommé dans le texte, après leur brouille des débuts de l’année 1957, consécutive à la parution du recueil Poète... vos papiers ! Mais, comme les autres, cette lettre ne fut jamais postée et Ferré, sa vie durant, garda de Breton un souvenir ému, impressionné, et ne manqua jamais de le rappeler. [15] On peut, avec la distance, raisonnablement considérer cette lettre comme un exercice de style, le résultat d’une tristesse, d’une amertume. En aucun cas comme un soufflet : on ne range pas les gifles dans un dossier.

L’état du texte

Il existe beaucoup d’autres lettres inédites : Lettre à l’Angleterre, long texte dans lequel l’auteur évoque son séjour de 1950 durant lequel il tourna dans le film de Basil Dearden, Cage of gold ; [16] Lettre à une tombe dont des extraits sont incorporés, parfois retouchés, à un chapitre de Benoît Misère ; Lettre à un critique.

On trouve des titres auxquels sont liées quelques notes destinées à des textes plus avancés dans leur écriture : À l’Angleterre ; À une tombe ; À un imprésario ; À un jeune talent ; Au Tout-Paris ; À un porte-manteau ; À un miroir ; À un directeur de music hall ; À une lettre anonyme.

Il existe également des titres auxquels sont associées des idées notées sous la forme de quelques mots seulement : Lettre à un porte-manteau ; Lettre à un chiffon ; Lettre à un ouvrier ; Au communiste ; À l’île Saint-Louis ; Au téléphone ; À l’hôtel de passe ; À un vers libre ; À un vitrail ; À un carnet de chèques ; À la lune ; À une dame du monde ; À l’arriviste ; À ma maison. L’exemple de Lettre à un chiffon est frappant : c’est une longue liste de mots, dont certains disposés en deux colonnes, que l’auteur, d’évidence, aurait aimé employer lors de la rédaction de son texte. S’agissait-il pour lui de goûter pleinement ces termes qu’il devait trouver plaisants, sensuels, curieux, ou bien une idée précise leur était-elle attachée ? On l’ignorera sans doute toujours. Lettre à un porte-manteau est aussi remarquable, puisque Ferré y voit une potence et imagine, dans les vêtements suspendus, des condamnés au gibet. D’où toutes les réminiscences de Villon possibles. Ce texte est révélateur du type de regard que pouvait porter l’auteur sur tout ce qui l’entourait. Vision de poète, évidemment.

Il est encore des textes inachevés : Lettre à mon costume de scène ; Lettre à un jeune soldat du contingent (en vers) ; Lettre à un portefaix.

On trouve enfin de nombreux projets dont Léo Ferré n’a noté que les titres, sans avoir eu le loisir ou l’occasion d’en concrétiser l’idée initiale : La putain ; La pucelle ; Annie ; À Pépée ; Sosthène ; À Canaille (école d’Alfort) ; À Denise.

L’établissement du texte se heurte à une difficulté supplémentaire : certaines lettres présentent des variantes entre le manuscrit original et un premier dactylogramme, lui-même raturé quelquefois. Seule certitude, les feuillets portent, inscrite à la main ou à la machine selon le cas, la mention L/n/P qui identifie sans doute possible leur destination.

On voit combien le dossier de ce livre est divers et inachevé. On reste rêveur : qu’aurait pu dire Ferré à un vers libre, en dehors des quatre phrases consignées ? À un vitrail (trois courtes phrases seulement) ? À un carnet de chèques (quatre phrases) ? On ne peut le savoir mais l’examen des lettres et des notes ne laisse pas de doute. On aurait pu lire des textes emplis d’un humour triste, parfois caustiques et toujours ouverts sur l’espérance, malgré tout.

On observe aussi une chose. Cet ouvrage laissé en chemin met à mal la légende d’un Ferré pratiquant une écriture rapide, de premier jet. Pour ces textes en prose en tout cas, et au moins au cours d’une période donnée, il compose lentement son œuvre, bâtit l’ensemble sur la durée, prend des notes, consigne des idées, des séries de mots, des bribes de phrases, des citations. Les manuscrits sont travaillés, les dactylogrammes sont raturés. Ferré créateur prend son temps.

Le ton des Lettres non postées, la forme générale de leur écriture, leur unité qui persiste malgré l’inachèvement, les situent sans doute possible dans les années 50 (certainement dans la seconde moitié) et les toutes premières années 60 (selon toute vraisemblance, avant le départ de l’auteur pour le Lot, en 1963). La Lettre à la mer donne la date précise du 20 août 1957 et le projet, non réalisé, d’une lettre À Pépée fournit le repère de 1961, date à laquelle Ferré adopta son petit chimpanzé. Le livre était donc encore sur le métier à cette date. Une exception cependant, Au Tout-Paris, où la date de 1968 est inscrite. Mais, si l’on met en regard les notes correspondantes, on s’aperçoit qu’elle a été ajoutée a posteriori.

Il faut avoir présent à l’esprit ce que représentait le courrier à l’époque du projet, dans une société extrêmement codifiée et rigide. La lettre est à peu près le seul moyen de communication, le téléphone, rare et onéreux, étant relativement peu utilisé. Il arrive encore, au milieu des années 60, qu’on écrive pour dire : « Je vous téléphonerai demain vers dix heures ». Il arrive qu’on aille téléphoner chez son voisin, qui fait payer la communication en disposant une boîte près du combiné. Le télégramme, qui coûte cher, est réservé aux grandes occasions (naissances, mariages, décès) ou, dans la vie professionnelle, aux ordres urgents. Léo Ferré, lui, l’utilisait aussi pour signifier des choses définitives, des fins de non-recevoir. C’est dire que la lettre, toujours manuscrite (la dactylographie est réputée extrêmement incorrecte) possède une valeur très grande. On achète son papier à lettres chez le papetier, on le fait parfois imprimer ou graver à son chiffre. Recevoir une lettre a une importance et induit un comportement : répondre sur tel ou tel ton ou ne pas répondre, par exemple, a un sens réel et fortement ressenti. L’absence de réponse est une grossièreté, parfois une offense volontaire. Dans cette optique, les Lettres non postées ont une résonance différente de celle qu’elles pourraient avoir aujourd’hui, surtout lorsqu’elles sont adressées à des types sociaux, à plus forte raison à des personnes réelles. Si ce recueil avait paru dans les premières années 60, il aurait presque été considéré comme un brûlot. C’est en cela que Ferré, s’inscrivant dans un genre littéraire existant, le secoue et le marque. Le courrier électronique a rendu plus banales les relations contemporaines.

L’édition posthume

Après avoir lu douze lettres lentement égrenées au fil du temps et patienté durant quarante-cinq ans, voici qu’enfin, en 2006, on peut trouver une édition de ce recueil voulu par Ferré, puisqu’annoncé dès 1961 et plus précisément depuis 1962. L’édition posthume a un double aspect. Un disque dans lequel Michel Bouquet dit un choix de ces lettres est publié, [17] tandis que, parallèlement, le texte est enfin édité avec, en couverture, un graphisme de Charles Szymkowkicz, [18] qui dessine aussi la pochette du disque.

Huit textes ont été retenus, qui sont dits par le comédien : Lettre à l’Angleterre, Lettre à la mer, Lettre au miroir, À mon habit, Lettre à un critique, À un jeune musicien, Lettre à l’ami d’occasion, À une lettre anonyme. Ce sont évidemment quelques unes des pièces des plus achevées. La voix de Bouquet et les petits rires ironiques mêlés à sa diction auxquels il a accoutumé son public, donnent à ces pages de Ferré un ton évidemment autre que celui que leur auteur leur eût conféré s’il les avait, par exemple, mises en musique. Lors de la sortie du disque, Bouquet déclare dans une émission de radio : « Lorsque je les ai lues, j’ai encore compris, mieux, à quel point l’homme était un écrivain, l’homme était un poète, l’homme était véritablement quelqu’un d’important pour la littérature de tous les temps ». [19] Il dit encore : « Je les ai enregistrées avec énormément de bonheur profond. J’espère que je ne les ai pas trop mal faites, parce que j’ai peur de ça. Quand on touche à ce qui est authentique chez un poète, il faut faire très attention ». [20] Enfin, il ajoute : « Je les ai bien préparées pour essayer de rendre le secret qui accompagne cette écriture, c’est-à-dire cette chose qui est presque en marge de la vie ». [21] Huit morceaux de piano intitulés Intermezzo 1 à 8, très courts, s’intercalent entre les textes. Ce sont des enregistrements faits par Ferré lui-même, des bandes de travail qui trouvent ici leur place, à la fois inachevées et attachantes, comme les écrits qu’elles relient.

L’ouvrage, lui, présente l’ensemble de l’œuvre tel qu’il a été décrit plus haut, textes achevés et sujets non aboutis, à l’exception de la lettre en vers (Lettre à un jeune soldat du contingent) et augmenté d’une missive écrite sur une feuille de papier hygiénique adressée à un journaliste non nommé. Mathieu Ferré a jugé que ce texte pouvait parfaitement être inclus dans le recueil. C’est un livre au format 13 x 17, qui compte quatre-vingt seize pages s’ouvrant sur une note de l’éditeur.

De la lecture, en continu, de ces lettres, se dégage une grande mélancolie. Sous les fortes injonctions, les savoureuses prises à parti, demeure un mal de vivre avoué ici et là. Même la Lettre à la mer, pleine d’exaltation, dit au détour d’un paragraphe ce spleen constitutif de l’auteur. Peut-être la prose laisse-t-elle mieux passer le courant amer ? En tout cas, il est difficile de ne pas sentir la tristesse dont est empreint ce recueil d’imaginaires correspondances.

Ce beau livre baroque, dont la diversité des « correspondants » augmente vivement l’intérêt, n’aura évidemment jamais la forme définitive que lui aurait donnée son auteur. On ne ressentira pas l’étonnante impression d’ensemble qu’eût conférée au lecteur la réunion de personnes réelles, de types sociaux, d’objets, d’éléments, d’abstractions même, tous destinataires des missives. Vraisemblablement, cette œuvre eût été une des plus attachantes créations de Ferré dans le domaine du livre. Cependant, un artiste, c’est aussi une série de projets non aboutis par manque de temps ou d’opportunités. La recherche ne peut se passer d’étudier, dans les limites même de leur inachèvement, ces cris restés dans la gorge du temps.

[2]. Femmes d’aujourd’hui du 18 novembre 1970.

[3]. Chansons, octobre 1961.

[4]. Gilbert Sigaux, Léo Ferré, op. cit.

[5]. Charles Estienne, Léo Ferré, collection « Poètes d’aujourd’hui », n° 93, Seghers, 1962.

[6]. Les Lettres françaises du 7 au 13 décembre 1962.

[7]. Voir Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, op. cit.

[8]. Léo Ferré, « Je donnerais dix jours de ma vie », in La Rue, n° 1, mai 1968.

[9]. Charles Estienne, Léo Ferré, op. cit.

[10]. Léo Ferré, Il est six heures ici... et midi à New York, Gufo del Tramonto, 1974.

[11]. Léo Ferré, Poésies, éditions du Grésivaudan, 1987 (édition en trois volumes) et 1988 (édition en cinq volumes), illustrations de Jacques Pecnard, préface de Françoise Travelet.

[12]. Léo Ferré, La Mauvaise graine, textes, poèmes et chansons 1946-1993, Édition n° 1, 1993 (préface de Robert Horville) (rééd. Le Livre de poche, n° 9626, version abrégée, sous deux couvertures).

[13]. Léo Ferré, La musique souvent me prend... comme l’amour, La Mémoire et la mer, 1999.

[15]. Voir Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, op. cit.

[17]. Léo Ferré, Lettres non postées lues par Michel Bouquet, CD La Mémoire et la mer 10093.

[18]. Léo Ferré, Lettres non postées, collection « Les Étoiles », La Mémoire et la mer, 2006.

[19]. Pollen, France-Inter, 12 mai 2006.

[20]. Ibidem.

[21]. Ibidem.

00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 24 novembre 2006

Pierre Mac Orlan et « l’affaire Villon », 3/3

Une seule chanson

Il reste que tout cela n’apporte aucune explication d’ordre artistique au fait qu’ayant proposé une série dédiée, Ferré se soit finalement cantonné à une seule chanson de Mac Orlan, qu’il ne pouvait interpréter lui-même. Cette brouille a peut-être interrompu l’œuvre commune, ce qui constituerait naturellement l’explication la plus simple, mais, pour en être certain, il faudrait pouvoir la situer dans le temps avec davantage de précision. Si, au contraire, Ferré avait renoncé à aller plus loin avant que cette dispute se soit produite, alors, on en ignore les raisons. On mesure ici l’importance de la chronologie et l’impuissance du chercheur devant les documents non datés qui, lorsqu’il s’avère impossible de recouper ou de compléter les informations qu’ils donnent, deviennent inutilisables.

C’est en tout cas en 1958 que Ferré écrit La poésie fout l’camp, Villon ! qu’il n’enregistrera pas mais interprètera sur scène, en janvier 1961, au Vieux-Colombier. Saura-t-on jamais si ce fut en réaction à cet épisode qu’il nota : « Emmène-moi dedans ta nuit / Qu’est pas frangine avec la loi » ? Ou bien si la chanson fut composée avant ? Peut-être fut-elle d’ailleurs le point de départ de cette discussion qui aboutit à la dispute ? Qui peut le dire ? L’hypothèse est séduisante mais rien n’autorise à s’y arrêter. Le manuscrit n’est pas daté.

En 1962, Mac Orlan est en possession du Léo Ferré de Gilbert Sigaux, qui vient de paraître. [1] Il l’achète ou, plus sûrement, Sigaux le lui fait parvenir. Le fait est attesté par la présence de l’ouvrage dans le lot de documents dont on a parlé plus haut. Il l’a donc conservé et c’est presque certainement une preuve qu’il n’y avait pas eu de réel éloignement entre Ferré et lui, au moins de sa part. Autre indice : Mac Orlan signe, toujours en 1962, un article sur son interprète de prédilection, Germaine Montero. Il écrit : « Les meilleures chansons authentifiées par des poètes comme Jacques Prévert, des musiciens comme Léo Ferré, Philippe-Gérard, Christiane Verger, Van Parys, Marceau et d’autres que j’oublie, ou qui appartiennent au folklore, sont la nourriture essentielle de ses programmes ». Ce passage n’est pas révélateur d’une acrimonie quelconque. Ferré est même cité comme musicien, ce à quoi il a toujours tenu. [2]

En 1965, Mac Orlan recueille La Fille des bois dans son deuxième volume de chansons, à l’intérieur d’une section qu’il intitule « Chansons de charme pour des bagnes périmés ». [3] Il ne fait aucune observation particulière et se contente de noter, à la fin des cinq huitains qui constituent le texte : « Musique de Léo Ferré ». Il se trouve que ce recueil a fait l’objet, par la suite, en 1969, d’une réunion en volume avec d’autres ensembles de chansons et de poèmes en prose. On pouvait espérer quelques détails supplémentaires du fait que le maître d’œuvre de l’édition en question était Gilbert Sigaux lui-même, exégète de l’un et biographe de l’autre, mais ce ne fut pas le cas. [4] Sur le sujet des mises en musique, Sigaux se borne à quelques lignes concernant les interprètes et les maisons de disques.

Demeure finalement la partition d’une unique chanson, une musique bien accordée à son propos, mélange d’insolence et d’amoralité. D’ironie, également. À ce sujet, on relève, dans la préface de Sigaux, ces mots : « L’aventurier et le poète subissent les mêmes lois : ils sont trop proches de ce qu’ils vivent pour le connaître clairement. Mac Orlan établit la juste distance, avec une ironie constante. (…) Le créateur traite sa création avec tendresse et avec un certain détachement. Il refuse de se laisser détruire – car l’aventure-aventure et l’aventure intérieure, littéraire, aboutissent à la destruction ; ou menacent de destruction celui qui est dépourvu d’ironie ». [5] Continuant d’affirmer son amour de la chanson, Mac Orlan, dans l’avant-propos de Mémoires en chansons, précise, quant à lui : « Pour moi, écrire des chansons, c’est écrire mes mémoires : les textes rassemblés ici correspondent à une somme d’expériences vécues, pour l’essentiel, entre 1899 et 1918. Les images auxquelles ils se réfèrent sont aujourd’hui détruites ».

De Mac Orlan, Pierre Berger écrit avec intelligence : « Loin des querelles, des manifestes, il n’a jamais eu qu’une préoccupation : mettre les mythes du monde occidental au service de son dilettantisme », [6] et, plus loin : « Il ne porte en lui nul système, il est pur de tout pathos. Il y a en cela une belle raison : le décor l’intéresse bien plus que l’homme ». [7] Surtout, il note ceci, qui nous concerne au premier chef : « Jusque dans ses chansons, il étale cette étonnante malice des mondes insolites. C’est elle qui n’a cessé de le pousser dans l’aventure lyrique. À ce sujet, il faudra bien s’aviser un jour que la chanson a le droit de cité dans la poésie ». [8]

Ces « mondes insolites » sont-ils représentés par La Fille des bois, texte que Mac Orlan n’avait pas encore composé au moment où écrit Pierre Berger ? Pourquoi Ferré a-t-il choisi cette chanson de Mac Orlan, quand certains poèmes des années 20 n’étaient pas indignes d’Apollinaire ? De plus, ils auraient mieux représenté le « fantastique social » de Mac Orlan – lequel, sans porter ce nom, était déjà partiellement présent chez Apollinaire. On pense, en particulier, à Vénus internationale ou Tel était Paris, textes qui se seraient parfaitement inscrits dans l’œuvre de Ferré. Il est remarquable en tout cas que cette Fille, et quelques autres avec elle, voisine sans trop de difficultés avec L’Inconnue de Londres ou Monsieur William.

Une seule chanson. C’est certainement regrettable car, si Prévert et Aragon sont sans conteste les poètes les plus mis en musique et les plus chantés par d’innombrables interprètes, Mac Orlan est peut-être le troisième, si l’on en juge par les compositeurs qu’il a su intéresser (André Astier, H.-J. Dupuy, Willy Grouvel, Lino Léonardi, V. Marceau, Daniel Outin, Philippe-Gérard, Georges Van Parys, Christiane Verger) et par les voix qui l’ont servi (aux noms évoqués plus haut, joignons encore ceux de Béatrice Arnac, Simone Bartel, Laure Diana). Léo Ferré pouvait donc aisément imaginer plusieurs chansons, cela se serait inscrit logiquement parmi les séries déjà signées par Marceau, Philippe-Gérard ou Léonardi. Cela dit, on peut au bout du compte s’interroger sur cette forme de mode qui consistait à composer sur des textes de Mac Orlan, mode qui a entièrement disparu. Ici, il n’est pas question d’acheter l’îlot du Guesclin et de devoir, pour cela, composer de nombreuses musiques. [9] Ferré a bien eu le désir authentique d’écrire plusieurs chansons avec l’auteur de Quai des brumes.

Alors ? Ferré, on le sait, n’a jamais manqué de textes. Pourquoi Mac Orlan ? Était-ce une tentative : voir si cela pouvait marcher, s’il pouvait s’entendre avec lui ? Après tout, Caussimon met aussi en scène marins et légionnaires, prostituées et beaux garçons. On peut penser qu’il le fait avec davantage de chaleur humaine, mais c’est une question d’appréciation. Je n’ai pas de réponse définitive à apporter à ces interrogations qui me paraissent néanmoins nécessaires.

Mac Orlan est mort le samedi 25 juin 1970 dans sa maison de quinze pièces, route de Biercy, à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) où il demeurait depuis 1924. Ses biographes n’évoquent pas sa rencontre avec Léo Ferré. Leur ami commun, Jean-Pierre Chabrol, n’en a jamais parlé non plus. Il n’est décidément pas aisé de démêler l’écheveau.

Il nous reste de lui ce portrait : « Il donnait libre cours, vers le soir, au pessimisme bien portant qui marque la plupart de ses livres. (…) Sa misanthropie appliquée donnait la mesure de la foi bafouée qu’il avait en la vie. (…) Des flammes dansaient dans son regard, plutôt froid, un regard d’homme du Nord, parcouru de courroux et de malice ». Cette peinture est d’autant plus intéressante qu’elle est signée… Luc Bérimont et trouve ici, par conséquent, une place obligée. [10]