vendredi, 30 mars 2007

Imprimatur, III

Au printemps 1968, Léo Ferré s’installe avec Marie en Lozère, durant deux mois, à mille deux-cents mètres d’altitude – mais ils dorment à l’hôtel à Aumont-Aubrac – puis en Ardèche, à Cubagnac, près de Sanilhac et de Largentière, dans une maison trouvée par l’intermédiaire de Jean-Pierre Chabrol.

Au printemps 1968, Léo Ferré s’installe avec Marie en Lozère, durant deux mois, à mille deux-cents mètres d’altitude – mais ils dorment à l’hôtel à Aumont-Aubrac – puis en Ardèche, à Cubagnac, près de Sanilhac et de Largentière, dans une maison trouvée par l’intermédiaire de Jean-Pierre Chabrol.

Il est remarquable que, dans une période nouvelle, difficile, attentif à une vie neuve qui s’ouvre pour lui avec, à ses côtés, une jeune femme de vingt-et-un ans, à l’orée – mais il ne le sait pas encore – d’une période d’une grande fécondité artistique, Ferré se tourne de nouveau vers l’imprimerie. Au cours du quatrième trimestre, il imprime un recueil de textes et d’illustrations de quarante-six pages intitulé Mon programme (daté 1969 sur la couverture). Il vit en Ardèche, mais il indique l’adresse familiale de Monaco comme étant celle de l’auteur. Le format est 21 x 31. L’ouvrage n’est pas folioté dans son ensemble, cependant, les pages 7 à 12 sont, elles, numérotées 1 à 6. Les pages 19 et 20 portent les numéros 13 et 14. La page 25 est dite 17. Sans doute ces feuillets avaient-ils été prévus pour une autre réalisation. On observe encore qu’une reproduction de Steinlen est en bichromie (rouge et bleu), un dessin de Pépée par Dimey en trichromie (noir, bleu et jaune). La couverture est aussi en trichromie (noir, bleu et jaune) puisque le personnage dessiné par Dimey a les yeux verts. On peut donc déduire de ces remarques qu’il n’y eut jamais quatre passages mais trois au maximum, alors que les quatre couleurs sont bien présentes dans la plaquette, mais jamais ensemble.

Il est remarquable que, dans une période nouvelle, difficile, attentif à une vie neuve qui s’ouvre pour lui avec, à ses côtés, une jeune femme de vingt-et-un ans, à l’orée – mais il ne le sait pas encore – d’une période d’une grande fécondité artistique, Ferré se tourne de nouveau vers l’imprimerie. Au cours du quatrième trimestre, il imprime un recueil de textes et d’illustrations de quarante-six pages intitulé Mon programme (daté 1969 sur la couverture). Il vit en Ardèche, mais il indique l’adresse familiale de Monaco comme étant celle de l’auteur. Le format est 21 x 31. L’ouvrage n’est pas folioté dans son ensemble, cependant, les pages 7 à 12 sont, elles, numérotées 1 à 6. Les pages 19 et 20 portent les numéros 13 et 14. La page 25 est dite 17. Sans doute ces feuillets avaient-ils été prévus pour une autre réalisation. On observe encore qu’une reproduction de Steinlen est en bichromie (rouge et bleu), un dessin de Pépée par Dimey en trichromie (noir, bleu et jaune). La couverture est aussi en trichromie (noir, bleu et jaune) puisque le personnage dessiné par Dimey a les yeux verts. On peut donc déduire de ces remarques qu’il n’y eut jamais quatre passages mais trois au maximum, alors que les quatre couleurs sont bien présentes dans la plaquette, mais jamais ensemble.

Dans l’année, il imprime aussi une plaquette sans titre et sans date de seize pages, toujours au format 21 x 31, comprenant son texte Bonsoir et un autre de Frot, Léo, forgeron de l’enfer. L’exemplaire que j’ai pu acheter au marché aux livres de la rue Brancion à Paris, il y a peu d’années, porte cette curieuse dédicace au stylo à bille bleu : "Pour Galli le musicien. Ferré, l’autre... musicien de hasard ! Léo Ferré, 12 décembre 1968". J’indique cette suscription manuscrite uniquement parce qu’elle atteste que la plaquette a bien été éditée au plus tard cette année-là.

Dans l’année, il imprime aussi une plaquette sans titre et sans date de seize pages, toujours au format 21 x 31, comprenant son texte Bonsoir et un autre de Frot, Léo, forgeron de l’enfer. L’exemplaire que j’ai pu acheter au marché aux livres de la rue Brancion à Paris, il y a peu d’années, porte cette curieuse dédicace au stylo à bille bleu : "Pour Galli le musicien. Ferré, l’autre... musicien de hasard ! Léo Ferré, 12 décembre 1968". J’indique cette suscription manuscrite uniquement parce qu’elle atteste que la plaquette a bien été éditée au plus tard cette année-là.

Il imprime encore une plaquette sans date d’une douzaine de pages, comprenant uniquement ce dernier texte. Le titre est dessiné par Frot.

Il imprime encore une plaquette sans date d’une douzaine de pages, comprenant uniquement ce dernier texte. Le titre est dessiné par Frot.

Ces publications hors-commerce, vendues lors de ses spectacles, sont de simples feuillets dactylographiés sur une machine électrique IBM à boule, tirés sur une petite machine offset et reliés par un dos thermocollé fragile. En dépit de cette simplicité technique, il y a toujours des illustrations et, on l’a vu, des essais de couleur.

L’année suivante, il fait paraître une autre plaquette encore, comprenant la lettre que vient de lui faire parvenir par pneumatique, le 13 janvier, le syndicat des artistes-musiciens de Paris et de la région parisienne à propos de son utilisation de bandes enregistrées dans son spectacle de Bobino, et la réponse qu’il lui adresse le 14, avec copie aux musiciens des séances d’orchestre de Jean-Michel Defaye. Il s’agit d’une simple pochette contenant le fac-similé de cette correspondance. La couverture est en bichromie (bleu et jaune).

L’année suivante, il fait paraître une autre plaquette encore, comprenant la lettre que vient de lui faire parvenir par pneumatique, le 13 janvier, le syndicat des artistes-musiciens de Paris et de la région parisienne à propos de son utilisation de bandes enregistrées dans son spectacle de Bobino, et la réponse qu’il lui adresse le 14, avec copie aux musiciens des séances d’orchestre de Jean-Michel Defaye. Il s’agit d’une simple pochette contenant le fac-similé de cette correspondance. La couverture est en bichromie (bleu et jaune).

On voit donc que, ne disposant plus, pour le moment, du matériel de professionnel qu’il a acquis quelques années plus tôt, Léo Ferré, qui n’a plus de maison à lui (il ne s’installera en Italie qu’au cours de l’été 1969 dans une villa de San Casciano, puis en janvier 1971 à Castellina-in-Chianti), ne renonce jamais à sa passion de la chose imprimée et continue, avec les moyens du bord, à s’auto-produire.

Marie-Christine Diaz et Maurice Frot en 1969 (photo X)

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (5)

mercredi, 28 mars 2007

Imprimatur, II

À Perdrigal où l’apprenti-imprimeur dispose de place et, le succès venu, de moyens d’acquérir du matériel, les choses vont changer. Léo Ferré fait l’acquisition d’une Heidelberg, communément considérée comme « la Rolls de l’imprimerie ». C’est, en matière de presse offset, ce qui se fait alors de mieux. Il achète aussi une photocomposeuse de marque Diatype et installe son atelier dans une ancienne ferme située dans son domaine, au lieu-dit Baradesque basse.

On sait qu’il passe désormais à la vitesse supérieure et entreprend la réalisation des Mémoires d’un magnétophone, un ouvrage complet de deux-cent trente pages au format 18 x 24, à dos carré cousu, couverture illustrée par Maurice Frot et jaquette avec photographie signée Grooteclaes, en garamond de corps 14 sur papier Centaure d’Arjomari. Ce n’est pas un mince travail, même si le tirage est relativement faible. L’écho dans la presse, lui, est considérable puisque nombreux sont les journaux présentant le livre qui insistent sur le fait que Léo Ferré a lui-même procédé à la fabrication du volume, avec l’aide de Frot, quelquefois de passage dans le Lot. « Léo Ferré a créé sa propre imprimerie et sa propre maison d’édition. Il s'est d’ailleurs chargé personnellement de la composition de l’ouvrage. À la main : deux heures un quart par page » peut-on lire dans France-Soir (malheureusement sans référence). Le Figaro littéraire s’en mêle dans son numéro du 9 au 15 octobre 1967, sous la plume de Geneviève Dormann : « Il est rare que la naissance d’un auteur provoque celle d’un éditeur. C’est pourtant le cas. Léo Ferré a donc fondé sa propre maison d’édition, Perdrigal (...) Ainsi les Ferré font des livres comme d’autres font des confitures ou mettent des cornichons au sel ». Dans Elle du 7 décembre 1967, c’est Benoîte Groult qui note : « Léo Ferré a trouvé si belles les confidences de sa femme à son magnétophone qu’il a voulu faire de ce texte, qui lui était dédié, un livre qui soit leur œuvre à tous les deux. Et comme rien ne l’arrête, il a acheté des machines, il a appris à typographier, à brocher et il a réussi à éditer tout seul ces Mémoires d’un magnétophone ». La palme revient à La Dépêche du midi qui, dans son édition lotoise du 26 novembre 1967, fait une « accroche » à la Une et, en page 5, un très grand article abondamment illustré par des photographies signées Jef : « Dans sa propriété de Gourdon (Lot), Léo Ferré est devenu éditeur pour publier le premier livre de sa femme. De notre envoyée spéciale : Annette Brierre ». Car il y eut en effet une journaliste dépêchée sur place, accompagnée d’un photographe. Ferré imprime également une affiche annonçant cette parution ; elle reproduit la couverture.

On sait qu’il offrit à sa femme un magnétophone – très certainement celui qu’on aperçoit dans l’émission de télévision Panorama du 22 avril 1966 – et lui conseilla de raconter ses souvenirs et ses impressions. Il n’en reste donc pas là et entreprend un gros travail dont on trouve trace, entre autres, dans son texte Je donnerais dix jours de ma vie [1] où l’on peut lire : « Je suis monté voir à la "reliure". À peu près cinq à six-cents livres prêts à recevoir la couvrante, et la jaquette... Et tous ces cartons qui s’entassent. Dis donc, la librairie, c’est pas de la tarte ! » Le livre paraît en septembre 1967 (l’achevé d’imprimer est du 6) : le prix public est fixé à vingt-trois francs cinquante-cinq. Pour le diffuser, il se met d’accord avec l’Inter, le service de diffusion des éditions Seghers. Lorsque Pierre Seghers, en 1969, cèdera sa maison à Robert Laffont, celui-ci regroupera l’Inter avec sa propre structure de diffusion, Forum, et de là naîtra Inter-Forum. En décembre, l’ouvrage est en librairie. Il existe aussi, des Mémoires d’un magnétophone, un tirage de tête sur beau papier (vergé teinté de Hollande à la tête de bœuf). Il y eut quelques erreurs de brochage : dans certains exemplaires, on compte en effet des pages en double.

On se rappelle moins que Ferré envisage, au même moment, de publier lui-même son roman Benoît Misère. Il écrit, le 10 janvier 1968 : « Je typographie Benoît Misère, sans justification... ça va nettement plus vite pour les moyennes... Gutenberg ? Connais plus ! » [2] Il arrive que le matériel ne fonctionne plus : « Le type est là pour dépanner ma machine à composer. Il a changé un je ne sais plus quoi et ça marche. Deux heures. Il a mis deux heures à réparer cette attente de dix jours » [3].

Ainsi, Léo Ferré, avec « les éditions et imprimeries de Perdrigal », inscrites au registre du commerce sous le n° RC 66 B 00029, franchit-il un pas de plus dans cette passion pour la chose écrite et imprimée qui l’anime depuis longtemps. Comme toujours, il voit grand et tente de s’approcher le plus possible du professionnalisme... d’une manière autodidacte : il apprend seul l’art d'imprimer, dans des manuels et sur le tas. Il a abandonné le « quatre pages » en bichromie des petits-formats pour un livre, non pas de luxe mais à la fois artisanal et de haut de gamme, comme on ne disait pas encore, qui demeurera son plus gros travail typographique.

__________________

[1]. « Je donnerais dix jours de ma vie », in La Rue, n° 1, mai 1968.

[2]. Ibidem.

[3]. Ibidem.

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (4)

lundi, 26 mars 2007

Imprimatur, I

L’ami Patrick Dalmasso me faisait remarquer, il y a quelque temps, que, paradoxalement, le fait que Léo Ferré n’ait pu faire la carrière de chef d’orchestre qu’il eût aimée, lui avait rendu service : il serait certainement devenu un chef d’orchestre parmi d’autres, talentueux sans doute – d’autant qu’une pratique plus constante lui aurait forcément enseigné quelque chose – mais un chef d’orchestre, simplement, si l’on peut dire. Au lieu de cela, il est devenu un artiste pluridisciplinaire original, un « OVNI artistique » tel que je me suis plu à le dénommer.

Une question, cependant, ne cesse de se poser. S’il avait pu devenir ce musicien, vivre de sa musique ou de l’exécution de celle des autres, les mots ne l’auraient-ils pas tenté malgré tout ? On a vraiment beaucoup de mal à le supposer n’écrivant pas. Dès les premières années 50, sous les combles de son appartement du boulevard Pershing, il installe une petite machine offset et, avec l’aide de Maurice Frot quelquefois, imprime ses textes. Puis, dans la nuit, il part chanter dans les cabarets, l’odeur de l’encre d’imprimerie inscrite dans la mémoire olfactive dont on sait qu’elle était chez lui fort développée. Il s’est souvent expliqué – et même justifié comme s’il avait eu à le faire, ce qui est étonnant – quant à son amour de l’imprimerie en disant qu’il avait toujours eu honte de ne rien savoir faire, de n’être pas du tout manuel, et qu’ainsi, il pouvait se donner l’impression de travailler de ses mains. Soit. On remarque toutefois que l’activité choisie, pour ne pas écrire : élue, fut l’imprimerie, c’est-à-dire, concrètement, le papier, l’encre et les mots. Et, ne l’oublions pas, un métier de tradition anarchiste… Les typographes et les correcteurs ont toujours été adhérents de la Confédération nationale du travail (CNT), syndicat anarcho-syndicaliste. Au XIXe siècle, ils étaient même considérés comme le fleuron de la classe ouvrière, ne serait-ce que parce qu’ils savaient lire et écrire.

N’extrapolons pas. Il reste qu’imprimeur, Ferré imprime… quoi ? En tout premier lieu, de la musique, plus précisément  des partitions, plus exactement des « petits-formats » ainsi qu’on les dénomme alors. Frot dessine leur couverture (Paulette Caussimon en illustrera un, celui des Indifférentes) et les deux hommes réalisent leurs tirages en bichromie (deux passages en machine seulement, c’est plus facile et moins onéreux), essentiellement en rouge et noir, mais pas uniquement. Comme cela sera une constante dans sa vie, Léo Ferré allie, ce faisant, son goût artistique et les nécessités matérielles. À l’époque, il y a peu de disques, le 78-tours cohabite avec le microsillon puisque tout le

des partitions, plus exactement des « petits-formats » ainsi qu’on les dénomme alors. Frot dessine leur couverture (Paulette Caussimon en illustrera un, celui des Indifférentes) et les deux hommes réalisent leurs tirages en bichromie (deux passages en machine seulement, c’est plus facile et moins onéreux), essentiellement en rouge et noir, mais pas uniquement. Comme cela sera une constante dans sa vie, Léo Ferré allie, ce faisant, son goût artistique et les nécessités matérielles. À l’époque, il y a peu de disques, le 78-tours cohabite avec le microsillon puisque tout le monde ne possède pas encore d’électrophone (on dit parfois pick-up par snobisme anglo-saxon), il existe beaucoup d’orchestres, des bals, on enregistre de nombreux disques de danse, on chante chez soi ou en groupe et même dans les rues, bref, on achète des petits-formats en grand nombre et cela constitue donc pour Léo Ferré une source de droits. À ce moment-là, hormis quelques chansons déposées au Chant du Monde et La Chambre de René Baer, primitivement déposée chez Hortensia, il n’a pas d’éditeur « papier » et met donc en vente ses chansons imprimées par ses soins chez lui, ainsi qu’à l’adresse monégasque de ses parents. Testament phonographe conservera le souvenir du travail nocturne des deux amis : « Sur cette offset à la voix off / Nous imprimions nos infortunes / Ô Maurice à Pershing la lune / Avait la gueule d’un sous-off ».

monde ne possède pas encore d’électrophone (on dit parfois pick-up par snobisme anglo-saxon), il existe beaucoup d’orchestres, des bals, on enregistre de nombreux disques de danse, on chante chez soi ou en groupe et même dans les rues, bref, on achète des petits-formats en grand nombre et cela constitue donc pour Léo Ferré une source de droits. À ce moment-là, hormis quelques chansons déposées au Chant du Monde et La Chambre de René Baer, primitivement déposée chez Hortensia, il n’a pas d’éditeur « papier » et met donc en vente ses chansons imprimées par ses soins chez lui, ainsi qu’à l’adresse monégasque de ses parents. Testament phonographe conservera le souvenir du travail nocturne des deux amis : « Sur cette offset à la voix off / Nous imprimions nos infortunes / Ô Maurice à Pershing la lune / Avait la gueule d’un sous-off ».

Il apparaît donc que les circonstances – sinon les motivations – qui poussent Ferré à devenir imprimeur à toute petite échelle pour commencer, sont multiples et peut-être plus complexes qu’il n’y paraît : désir d’œuvrer manuellement, attirance naturelle pour la chose écrite, nécessités matérielles et, pourquoi pas, inscription, même inconsciente, dans une tradition historico-professionnelle. Cela se confirmera et se nuancera par la suite, c’est pourquoi on reviendra dans plusieurs notes sur cette activité qu’il pratiquera toute sa vie.

Sous les combles du boulevard Pershing (photo Roger Pic)

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (10)

lundi, 19 mars 2007

Nouvelle pause

Je suis encore rattrapé par le temps et n’ai plus de notes d’avance. J’ai maintenu jusqu’à présent le rythme d’un texte tous les jours puis tous les deux jours, mais il n’est pas question d’écrire pour écrire. J’espérais pouvoir vous présenter un troisième « invité du taulier » mais il ne m’a pas encore adressé son texte. Une nouvelle pause s’avère nécessaire. J’espère qu’elle ne sera pas longue.

(Photo Ouest-France, 1966)

00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 17 mars 2007

Instantanés de la vie de René Baer, par Jacques Miquel

J’ai demandé à Jacques Miquel de nous présenter René Baer dont on ne savait pas grand-chose jusqu’à présent. Cette idée n’était pas mienne : l’ami Patrick Dalmasso me l’avait soufflée il y a quelque temps déjà mais je n’ai pu trouver ni le temps ni, surtout, l’information nécessaire. Jacques Miquel, dont on connaît les notices précises et très intéressantes consacrées à Sabaniev, Jamblan ou Cecco, était tout désigné pour faire revivre pour nous l'auteur de La Chambre. Il a bien voulu se charger de ce travail et, une fois encore, je l’en remercie vivement.

À madame Nadine Baer

Le Banco du diable

« Aussi loin que remonte ma mémoire j’ai joué.

J’ai joué dans des salons aux lambris dorés et dans des bouges infâmes, dans de sévères bibliothèques et au milieu de jazz, dans les bois, sur la plage, dans des salles d’étude et dans des maisons de rendez-vous, dans des casernes, des hôpitaux, des tranchées, en fiacre, en bateau, en chemin de fer, à l’Opéra, en cabinet particulier, dans la cave et à la cuisine, dans des cercles fermés ou largement ouverts, dans des casinos, des bars, des tavernes… J’ai joué partout.

J’ai joué avec de vieux Parisiens et de jeunes Turcs, avec des grands-ducs et des nihilistes, des héros et des déserteurs, des magistrats et des interdits de séjour, des douairières et des filles, des moralistes et des maquereaux… J’ai joué avec tout le monde.

J’ai joué aux cartes, aux dés, aux dominos, à la boule, aux échecs, au billard ; j’ai misé sur des matches de boxe ou de football, j’ai parié aux courses de chevaux, de bicyclettes, de chiens ; j’ai spéculé sur la baisse du coton et la hausse du saindoux ; j’ai acheté des tramways et vendu des mines… J’ai joué à tous les jeux.

Les exquises sensations que j’ai éprouvées, ont suffi à mon bonheur. Que ce bonheur soit ou non de qualité, que m’importe ! Il ne m’a apporté ni la gloire ni la fortune, mais j’y ai gagné d’impérissables souvenirs, qui me consolent de ne plus pouvoir me livrer, aujourd’hui qu’aux joies un peu fades des réussites. »

C’est au seuil de la cinquantaine que René Baer éprouve le besoin de livrer au public cet autoportrait dans les colonnes de Confessions, hebdomadaire à sensation que Georges et Joseph Kessel publient de novembre 1936 à juin 1937 et dont chaque numéro propose un recueil de confidences faites par des personnalités de divers horizons. Ainsi, le sommaire du n° 18 du 1er avril 1937 se compose-t-il, outre l’article de Baer, des souvenirs de la première Miss France, d’une interview des fantaisistes Pills et Tabet, des fadaises d’un député persécuté par le fisc, des révélations d’un malade atteint de satyriasis, des états d’âme d’un Garde républicain, et d’un feuilleton signé Georges Simenon.

Quant à la confession qui nous occupe plus particulièrement, elle est intitulée J’ai joué ! et sous-titrée « Contre tous et même contre moi, J’ai joué ! avoue sans remords René Baer ». Au-delà de la ballade en prose dans laquelle il expose sans détour son dada, l’homme évoque dans ces lignes son enfance choyée et son adolescence étourdissante sur fond de Belle époque. Issu d’un milieu culturellement et matériellement privilégié dans lequel l’oisiveté n’est cependant pas de mise, René Baer grandit à contre-courant des idéaux familiaux, se montrant peu ardent aux études commencées au lycée Carnot à Paris, aussi peu attiré par le piano dont il prend quelques leçons et encore moins par l’équitation qu’il abandonne rapidement. Non, le feu qui dévore le jeune Baer c’est bien le jeu dans toutes ses manifestations et, tout au long de sa jeunesse, il fréquente les lieux de prédilection des joueurs où il côtoie aussi bien des capitaines d’industrie que de grandes courtisanes comme la Belle Otéro.

Le service militaire en 1907 et surtout la mobilisation dans l’infanterie en août 1914 [1] mettent entre parenthèses cette vie étincelante et désormais pour le Poilu Baer, l’enjeu consiste avant tout à sauver sa peau. Pendant ces années de guerre, on peut le suivre notamment en première ligne des fronts de Woëvre et de Champagne. Le journal de marche du 124e Régiment d’Infanterie dans lequel il sert comme mitrailleur à partir de juillet 1916, dans le secteur de Ville-sur-Tourbes, montre toute l’âpreté des heures passées dans la boue des tranchées avec la menace permanente du recours au gaz et le lot quasi quotidien de blessés et de tués. C’est de là que René Baer est évacué en septembre 1916 pour « maladie contractée en service commandé ». Après plusieurs hospitalisations, il est versé dans l’auxiliaire avant d’être définitivement réformé en septembre 1918.

Après l’Armistice, ayant « les moyens de mener cette existence coûteuse » [1] il se remet à fréquenter quotidiennement champs de course et cercles de jeux. Illustrant le propos, une photographie prise au temps des années folles le montre au pesage, en habit et haut-de-forme, en compagnie d’une belle élégante… Curieusement, ce passé de flambeur qu’il évoquait avec beaucoup de complaisance n’est pas resté ancré dans la mémoire familiale comme un trait dominant de sa réputation, peut-être parce que cette passion s’est finalement dissipée à la faveur de son mariage puis de la naissance de son fils au début des années 20. Enfin, si dans les pages de Confessions René Baer se révèle particulièrement disert sur sa marotte, en revanche il ne se livre à aucun étalage de sa vie intime ou de ses autres activités, notamment artistiques, dont certaines découvertes montrent qu’elles n’avaient rien de négligeable.

Du « chevalet d’illusion » au « mirage de l’art »

Homme d’esprit et artiste dans l’âme, les dons de René Baer semblaient pouvoir s’exprimer dans diverses disciplines sans qu’il ait peut-être su privilégier l’une d’entre elles. Bibliophile raffiné, amateur d’art collectionnant notamment des œuvres du dessinateur Pasquin, il était lui-même peintre à ses heures et faisait preuve d’une grande sensibilité comme en témoignait un Sarrazin à tête de radis longtemps accroché aux cimaises familiales. Mais au-delà des arts plastiques, c’est sans conteste l’écriture qui mobilisait sa fibre sensible, et il est certain qu’il s’est toujours plu à écrire des pièces en vers, qu’il s’agisse de parodies enfantines ou de textes marquant les moments les plus sombres de la vie.

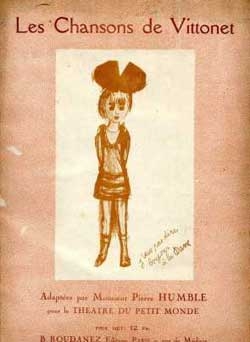

Le monde de l’enfance, dont il n’était peut-être jamais complètement sorti, lui inspira plus tard diverses créations musicales. Ainsi signa-t-il, sous le pseudonyme de Vittonet, huit chansons [2] adaptées pour le Théâtre du Petit Monde par Pierre Humble, alors directeur de cette salle de spectacles pour enfants créée à Paris en 1919. Les thèmes de ces ritournelles comme Miss et Nounou ou Qui est mon marquis confirment qu’il évolue dans ce qu’il est convenu d’appeler la « bonne société ». Quelques indices en disent un peu plus sur ses relations sociales du moment : une de ses chansonnettes est dédiée à l’épouse du peintre paysagiste Pierre Jeanniot, directeur du Journal amusant et auteur dramatique pour le Grand Guignol. Une autre adresse est pour l’actrice de cinéma Gisèle Parry… En 1928 les éditions Roubanez publient Les Chansons de Vittonet sous forme de recueil illustré par Étienne Ret [3]. Trois ans plus tard, c’est encore pour le Théâtre du Petit Monde que son nom est associé aux partitions de la comédie musicale Bicot, Suzy et Cie qui met en scène les personnages de comics imaginés par l’Américain Martin Branner.

La crise de 1929 ayant englouti les années folles, le misérabilisme offre à l’occasion de nouvelles sources d’inspiration. C’est dans ce registre bien particulier que s’inscrit la chanson Le Coup dur qu’il écrit sous le nom de Vittonet en 1930 : « J’suis née j’sais pas quand / Je sais pas où, de qui ? / Je n’en sais rien du tout (…) Sans connaître un seul bon moment / J’ai grandi n’importe comment / Sur l’macadam / N’avoir quelle malchance / Comme souv’nirs d’enfance / Qu’ des jours de souffrance / C’est l’ coup dur (…) Probable que c’était mon destin / De finir chez les purotins / Et sans amour (…) Mais y a rien à faire / Moi je n’ai qu’à m’ taire / Mon gros lot sur terre / C’est l’ coup dur ». Lucienne Boyer prêta sa voix aux intonations dramatiques à cette complainte réaliste [4]. À peu près à la même époque, la goualeuse Gaby Montbreuse enregistra Tu vas imaginer des choses, également signée Vittonet pour les paroles et Jean lenoir pour la musique.

Quant à l’origine du pseudonyme Vittonet, Nadine Baer se souvient qu’en famille, son oncle René était surnommé « Vuitton » à cause des valises qu’il portait… sous les yeux ! D’autres œuvres sont susceptibles d’avoir été écrites sous ce sobriquet comme par exemple celle interprétée plus tard par Maurice Chevalier [5]. Toujours dans ces années 20 et 30, René Baer a parfois recours à un autre nom de plume, Teddy, pour publier quelques articles sur la danse ou le cinéma qu’il place auprès de quotidiens comme Le Petit Journal et L’Intransigeant [6]. Il y a fort à parier qu’à l’origine de cet autre pseudo, on trouve une nouvelle facétie de cet éternel enfant, Teddy étant une allusion à peine voilée à l’ours américain Teddy Bear, Teddy Bär en allemand, et dont la phonétique [ber] renvoie à la prononciation du patronyme Baer.

Cette période de l’entre-deux-guerres s’avère particulièrement propice à la diversification d’expériences créatives comme l’illustrent d’une part le scénario et les dialogues que René Baer écrit pour le film Heure d’été [7] et d’autre part la sortie en 1937 de sa première œuvre littéraire, le roman Frédéric [8].

Dédié à l’académicien Pierre Benoit, l’ouvrage tient plus de la pochade que du roman, ainsi que le suggère au premier coup d’œil la couverture illustrée par Dignimont [9]. Sur un ton résolument frivole, l’auteur raconte la vie mouvementée de Frédéric Ribidy, un doux rêveur dépourvu d’ambition, devenu malgré lui un puissant de la terre et, réellement à son corps défendant, l’esclave d’une maîtresse tyrannique. Le cadavre de celle-ci est retrouvé découpé en morceaux, ce qui vaut au héros d’être injustement condamné aux travaux forcés et expédié au bagne de Paprika. Loin de s’y morfondre, paradoxalement il découvre la liberté, se vivifiant au grand air en cassant des cailloux et jouant au bridge avec le gotha pénitentiaire. Ce séjour est prétexte à de nombreux rebondissements plus ou moins cocasses, parfois à la limite du cynisme, et il serait vain de rechercher dans cette farce une quelconque trame autobiographique. Toutefois, les personnages-clés paraissent emprunter aux conceptions intimes de l’auteur notamment en ce qui concerne sa misogynie larvée, peut-être liée à une séparation mal vécue. Ainsi la mère de Frédéric, mégère atrabilaire ennemie des plaisirs et des arts, est présentée comme la « championne incontestée de la Grande Morale Bourgeoise ». Quant à l’homme, il a souvent le beau rôle comme le père de Frédéric, être charmant et pacifique, habitué des fredaines tarifées qui est considéré par l’auteur avec la plus grande indulgence. Il est toutefois un personnage pour lequel Baer semble avoir scruté son miroir avant d’en esquisser les contours, au physique comme au vécu, et qui dans l’histoire s’identifie au meilleur ami de Frédéric, le bien nommé Lesage. Incorrigible parieur né dans l’opulence, ayant perdu au jeu une partie de la fortune héritée de sa famille, « assez doué, mais foncièrement paresseux, il n’a qu’une idée : celle de ne rien faire ». Tirant ses ressources d’une maigre pension allouée par un cousin et complétée par des piges chichement rétribuées, bien que déçu par l’amour et poursuivi par la déveine, il demeure d’un optimisme forcené.

Pas plus que les chansons de Vittonet ou les articles de Teddy, le roman Frédéric n’apporta le succès à René Baer, qui semblait aborder presque avec insouciance la nouvelle décennie sur l’air d’une Java des Poilus [10] qui parlait d’une autre guerre…

Paroles de René Baer, musique de Léo Ferré

Pour ce qui concerne la guerre, on sait que René Baer a déjà largement donné. Il en connaissait l’horreur, il allait en découvrir l’ignominie. Au début des années 40, lorsqu’à l’état-civil on se prénommait René-Salomon, même Français de naissance et ancien combattant, il ne faisait pas forcément bon vivre à Paris ; lorsque de surcroît sa dame de cœur du moment était à la fois juive et allemande, il était plus prudent de mettre de l’espace entre soi et les quais de la Seine. Monaco s’imposa rapidement comme la villégiature la plus acceptable, parce que d’une part le meilleur ami d’enfance de René Baer y vivait, et que d’autre part le Rocher faisant partie de la zone italienne d’occupation, c’était la garantie très relative de ne pas y subir les lois raciales avec les mêmes rigueurs que sur le territoire français. C’est donc dans ce décor pour poupées baignant dans l’ambiance glauque de l’Occupation que René Baer passa ces années. Bien des années après, il a été décrit comme un vieux monsieur lié d’amitié avec le directeur adjoint de la Société des Bains de Mer, offrant au fils de celui-ci, musicien débutant, six de ses textes pour qu’il les mette en musique. Le musicien débutant étant Léo Ferré, il n’est pas superflu de revenir à ce qu’il en a lui-même dit :

« On avait fait six chansons, dont La Chambre et Le Scaphandrier que je chante là. Leurs paroles sont admirables. C’est un type que j'ai connu à Monaco, où il était un peu réfugié. Un type formidable, très gentil. Un peu plus âgé que mon père, donc il est mort depuis assez longtemps. Et, voyez-vous, c’est ça la musique : on ne saurait plus qui c’est, s’il n’y avait pas ces deux chansons-là. » [11]

Dans d’autres entretiens, Ferré reprend l’essentiel de cette déclaration, avec la plupart du temps la référence à l’âge de son père pour situer celui de René Baer [12]. Il semble bien que certains auteurs aient interprété cette identité de génération comme une amitié, si bien que l’artiste prit la peine de préciser que René Baer était un ami à lui et non à son père [13]. On éprouve d’ailleurs quelque difficulté à imaginer le rigoriste Joseph Ferré sympathisant avec le malicieux auteur de Frédéric, mais sait-on jamais ? Autre nuance à apporter, au début de la guerre René Baer était âgé de cinquante-trois ans et pouvait certainement être considéré comme un homme mûr, mais pas vraiment comme un « vieux monsieur ». Enfin, à ce jour aucun autre témoignage sur les circonstances de cette rencontre n’a pu être trouvé, mais on peut avancer qu’elle a eu lieu au plus tard en 1943 puisque les chansons nées de leur collaboration portent ce millésime.

En réalité, le nombre de chansons co-écrites par les deux artistes reste incertain ; en compte-t-on six comme l’a dit et écrit Léo Ferré ? Ou huit chansons comme certains éléments le laissent supposer ? Robert Belleret a déjà exploré ce sujet avec minutie [14] et ce sont ses travaux qui servent de point de départ aux nouvelles recherches et réflexions qui suivent et dont les conclusions s’écartent sensiblement des siennes.

Donc, six chansons attribuées au tandem René Baer et Léo Ferré sont aujourd’hui répertoriées à la Sacem : La Chambre, La Chanson du scaphandrier, Le Banco du diable, Oubli, La Mauvaise étoile et Le Petit faune. Elles sont censées avoir été déposées sous le seul nom de Léo Ferré aux éditions Le Chant du Monde, consécutivement à un contrat d’exclusivité du 29 avril 1947. En réalité, il semble bien que seulement quatre de ces six chansons aient fait l’objet d’un tel dépôt. En effet, de son côté, La Chambre paraît avoir été vendue dans les premiers mois de 1947 aux éditions musicales Hortensia, comme l’indique la reproduction du petit format ci-après.

Quant au titre Le Petit faune, il n’a été exhumé des archives personnelles de Léo Ferré qu’à la fin des années 90, sous forme d’un enregistrement sur disque en pyral pratiquement inaudible. Jusque là, il n’avait fait l’objet d’aucun dépôt à la Sacem [15]. Aujourd’hui, on constate que les Nouvelles éditions Méridian ne possèdent le copyright que de quatre titres signés Baer et Ferré, et non de six comme Léo Ferré dit leur avoir vendu le 5 novembre 1959. Quant aux droits de La Chambre, ils se partagent depuis 1996 entre les éditions Hortensia et La Mémoire et la mer, ce qui indique bien que cette chanson n’ait pas fait partie de l’assignation opérée en 1959. Même si Robert Belleret a retrouvé au Chant du Monde un manuscrit de La Plus belle chambre du monde, la résiliation du contrat du 23 décembre 1958 unissant Léo Ferré à cette maison d’édition ne mentionne que six titres : La Chanson du scaphandrier, Le Banco du diable, Oubli et La Mauvaise étoile ainsi que Petite vertu et Histoire de l’amour. Pour ces deux derniers titres, le biographe incrimine une erreur de transcription imputable au Chant du Monde, estimant que la paternité de ces chansons revient bien à Léo Ferré comme consigné aux Nouvelles éditions Méridian à partir de 1959. À y regarder entre les lignes, plusieurs éléments plaident en faveur d’une hypothèse contraire. D’une part, la thématique particulièrement liée aux amours vénales est récurrente dans l’œuvre de Baer qui raille souvent la fille de petite vertu – la poule – et la considère comme un personnage indispensable de la fête et du bon vivre. Léo Ferré, quant à lui, affiche une certaine propension à s’identifier professionnellement aux « filles publiques », en tout cas à se sentir d’un monde proche du leur, à éprouver une certaine compassion à leur égard… D’autre part, il ne voit pas en elles une menace pour son argent comme c’est le cas par exemple avec le vers « Tu t’offris mon portefeuille » dans Petite vertu. Ce genre d’entôlage par une poule qui fait passer une soirée sinistre à son client et lui « fauche son portefeuille » se trouve déjà dans le roman Frédéric de Baer, précédemment évoqué. De façon tout aussi significative, l’argent est au cœur de la chanson Histoire de l’amour. Trouve-t-on dans Léo Ferré une seule situation comparable ? Le ton lui-même est rarement celui qu’il affecte… Autant de raisons qui inclinent plutôt à penser que ces textes sont bien de René Baer. De toutes façons, on sait que celui-ci n’avait aucunement l’intention de revendiquer la paternité des chansons données à Léo Ferré, lui ayant conseillé de ne pas mentionner son nom. Ferré ayant protesté, Baer aurait insisté : « Mais non, je m’en fous, ça m’est égal ». [16] Mais laissons là ces considérations d’expert pour nous pencher sur le destin de ces chansons.

La Chambre a été créée et enregistrée par Yvette Giraud fin 1947 ou début 1948 sur 78-tours La Voix de son maître. Le fait que ce titre n’ait pas été déposé au Chant du Monde explique sans doute que Léo Ferré ne l’ait pas enregistré sous cette étiquette et qu’il ait attendu 1953 pour le faire sur disques Odéon [17]. Par la suite, Jacques Douai l’enregistra en 1957, suivi par Cora Vaucaire et Lambert Wilson. Ferré quant à lui l’inscrivit souvent à son répertoire jusqu’au milieu des années 60, puis il la reprit une vingtaine d’années plus tard dans ses récitals au TLP-Déjazet de 1986 et de 1988. C’est, à n’en pas douter, le plus beau poème écrit par René Baer.

La Chanson du scaphandrier a été créée et enregistrée en 1950 par Henri Salvador [18]. La même année, Léo Ferré la grava à son tour sur disque Le Chant du Monde [19], suivi dans les années 50 par Eddie Constantine, Jacques Douai et Les Frères Jacques. Claude Nougaro et Marc Ogeret firent de même par la suite. Ce titre particulièrement populaire connut même une version suédoise, Dykaren. Comme pour La Chambre après une assez longue occultation, Léo Ferré la remit en lumière à l’occasion du récital Les poètes en 1986. Il s’agit de la seconde grande chanson cosignée par Ferré et Baer.

« La Chambre et Le Scaphandrier ce sont deux chansons qui me ressemblent…, confia bien des années plus tard Léo Ferré. C’étaient des paroles fantastiques et je chantais ces deux chansons au piano au Bœuf sur le toit… » [20]

Bien différent fut le sort des trois autres chansons complétant de façon indubitable cette collaboration. En l’an 2000, la société Peer Music-Les Nouvelles éditions Méridian, soucieuse de promotionner le répertoire inconnu ou oublié de Léo Ferré, édita un dossier à tirage limité incluant trois cd avec notamment une douzaine de chansons inédites interprétées par Philippe Loffredo dont La Mauvaise étoile, Oubli et Le Banco du diable. Ces deux derniers titres trouvèrent commercialement preneur en 2003 auprès du duo Les Faux Bijoux [21]. Léo Ferré, quant à lui, n’interpréta aucune des trois. Retour sur le passé de joueur de Baer, Le Banco du diable ne semblait pas convenir particulièrement à sa personnalité ; de même, La Mauvaise étoile est sans doute trop encombrée de bourgeois en goguette, de poules, et de payes jouées au pmu pour le laisser envisager d’en donner une interprétation crédible, mais au moins en a-t-il retenu pour plus tard l’allusion aux rédempteurs en paquet [22] ; enfin, pétrie de nostalgie, la chanson Oubli est une confidence de René Baer sur sa vie sentimentale défaite. Léo Ferré aurait pu trouver les accents qui convenaient et l’inscrire à son répertoire.

Dernières plongées

Des années noires, René Baer garda une profonde meurtrissure au cœur, son fils unique étant tombé au champ d’honneur en Alsace en 1944. Une assez vive mésentente s’étant instaurée entre eux au fil des années, Baer resta sans doute définitivement miné par le regret de n’avoir pas su trouver le chemin de la réconciliation tant qu’il était encore temps. À côté de ce drame personnel, dans les années qui suivirent, l’auteur de Frédéric réapprit le goût de vivre auprès de Madeleine Bussy, une journaliste avec qui il convola après la guerre. Celle-ci, qui était alors responsable de la rubrique Publicité et cinéma au quotidien L’Aurore, avait évolué dans le milieu cinématographique dans les années 30 [23].

Quant à Léo Ferré, on peut se demander si, après ses débuts à Paris, il est resté un familier de René Baer. Rien n’est moins sûr selon Nadine Baer, les deux hommes s’étant peut-être brouillés pour d’obscures raisons. Baer, qui se disait volontiers doué d’un tempérament pacifique, savait aussi se révéler coléreux à l’occasion, et pour ce qui est de Ferré, il était loin d’avoir une humeur égale en toutes circonstances. Ce qui demeure établi, c’est qu’en juillet 1948, celui-ci écrivit à la Sacem pour restaurer la paternité de René Baer sur les paroles de La Chambre et de La Chanson du scaphandrier. Au passage, on relèvera que dans sa lettre, il parle de René Baer « dit Vittonet »… [24]

En tout cas, c’est certainement ce refroidissement entre les deux anciens amis qui a conduit Baer à se rapprocher du compositeur Jean Constantin pour musiquer ses nouveaux textes. De cette collaboration, est né en 1953 L’Illusionniste, chanson dans laquelle on croit voir ressurgir les anciens démons du joueur : « De son gilet, de son chapeau / Il fit sortir des rois, des dames / Des valets, des as en troupeau / J’en eus des frissons sous la peau… » Mais les choses se gâtent quand le numéro prend une tout autre tournure : « De mon chapeau, de mon gilet / Il fit jaillir mon portefeuille » (encore !) et ce n’est pas fini puisque les bretelles vont également disparaître et le spectateur ridiculisé, le pantalon sur les chaussures, regagne sa place sous les huées du public… Jean Constantin et Philippe Clay [25] trouvèrent chacun le ton juste pour interpréter cette fantaisie. Deux ans plus tard, le duo Baer-Constantin tenta de réitérer cette réussite avec la chanson Dans l’île : « Il y avait des oiseaux dans l’île (…) / Vivant une éternelle idylle / Dans l’éternelle douceur (…) Mais elle était trop belle notre île / Où le crime était inconnu (…) / Un jour les hommes sont venus.» On est ici dans un décor digne du Douanier Rousseau, mais le ton également très naïf ne parvient pas à convaincre. D’ailleurs, sur scène, Constantin avertissait le public d’un ton goguenard : « Celle-là elle ne marche nulle part, personne n’en veut ! » Anny Gould l’inscrivit quand même à son répertoire [26].

Il s’agit-là des dernières créations publiées du vivant de René Baer, qui vécut paisiblement les dernières années de sa vie auprès de son épouse, comblant les heures de vacuité en écrivant une série de poèmes dédiés à des saintes que ses proches firent paraître à titre posthume conformément aux dispositions testamentaires qu’il avait laissées [27]. Souvent décrit comme un dilettante, René Baer semble aussi être toujours resté un grand enfant, aussi n’est-il presque pas étonnant qu’il se soit éteint un jour de Noël [28]. Aujourd’hui, se souvenant de cet oncle bohème et fantasque, Nadine Baer a cette appréciation un peu énigmatique : « En fait, il ressemblait beaucoup à son Scaphandrier ! », ce qui fait écho à la mention inscrite par Léo Ferré à la coda de la partition de cette chanson : « Profond et mystérieux… »

________________________

[1]. Confessions, n° 18, du 1er avril 1937 – 2e année – tous les jeudis – 2 francs – 32 pages.

[2]. Titres des chansons enfantines de Vittonet : Les Commissions de maman – Recrutement – Le Sportsman – Qui est mon marquis – J’veux pas dire bonjour à la dame – Miss et Nounou – Voyages – Conseils à un nouveau.

[3]. Étienne Ret (1900-1989) artiste peintre français émigré aux États-Unis d’Amérique en 1940.

[4]. Le Coup dur (Vittonet-Lenoir) enregistré sur 78-tours Columbia par Lucienne Boyer le 14 juin 1930.

[5]. En 1955, Maurice Chevalier avait inscrit dans son récital au Lyceum Theatre de New York une chanson signée Vittonet pour les paroles, dont il n’a été possible d’identifier ni le titre ni le compositeur.

[6]. Articles signés Teddy : Des jeunes filles vivent pour la danse (Groupe Rythme & Candeur), in Le Petit journal du 19 février 1927 ; Suzy Laffond, une « sportive » qui danse et chante in Le Petit journal du 25 février 1928 ; De l’écran à la scène (sur le danseur Reri) in L’Intransigeant du 19 février 1933.

[7]. Heure d’été, film français réalisé en 1932 par Robert Bossis, scénario et dialogues de René Baer, interprété par Paul Faivre et Jeanne Fusier-Gir.

[8]. Frédéric, roman de René Baer, 256 p., éditions Albin Michel, 1936.

[9]. André Dignimont (1891-1965), peintre, dessinateur publicitaire, décorateur et illustrateur français.

[10]. C’est la java des Poilus (René Baer-RWP Visciano), enregistré en 1940 par Colette Betty sur 78-tours Polydor 524.599.

[11]. Interview d’octobre 1986 par Serge Blanche à l’occasion du récital Les poètes au tlp-Déjazet.

[12]. René Baer qui a vu le jour le 11 octobre 1887 à Paris était l’aîné de deux mois de Joseph Ferré, né le 10 décembre 1887 à Nice.

[13]. Il n’a pas été possible de retrouver l’interview accordée par Léo Ferré, vraisemblablement dans le cadre de son récital Les poètes de fin 1986, dans laquelle, citant René Baer, il récite les premiers vers de La Chambre et ajoute quelques mots comme : « C’est aussi ça la poésie. » Son interlocuteur lui demande : « Un ami de votre père ? – Non, répond Ferré, un ami à moi. »

[14]. in Léo Ferré, une vie d’artiste, Actes sud-Léméac, 1996.

[15]. Robert Belleret, texte de présentation du double CD de Léo Ferré, La Vie d’artiste, les années Chant-du-Monde, 1998.

[17]. Enregistré le 29 avril 1953 et gravé sur 78-tours Odéon 282.819.

[19]. Enregistré le 26 juin 1950 et gravé sur 78-tours Le Chant du Monde PA 1574.

[20]. Vous savez qui je suis maintenant ?, op. cit.

[21]. Léo Ferré, les inédits, CD La Mémoire et la Mer, 10 088.89.

[22]. « Sa rédemption et tout l’ paquet » in Y’en a marre (1961).

[24]. Léo Ferré, une vie d’artiste, op. cit.

00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (13)

jeudi, 15 mars 2007

« C’est Jean Cardon, vedette Odéon, à l’accordéon »

Avec le déclin de l’accordéon, Jean Cardon, comme d’autres, avait quitté le devant de la scène et ne travaillait pratiquement plus. Il vivait dans le Lot, dans une maison que lui prêtaient Marie et Léo Ferré. Un peu comme s’il n’avait pas su écouter le conseil trop lucide que lui avait donné son ami, en 1962. Il le lui avait bien dit dans une chanson qu’il avait écrite pour lui – ils ne sont pas si nombreux, finalement, à en avoir une : « Un jour t’auras les cheveux blancs / Ceux qui vienn’nt tard qui vienn’nt sûr’ment / Tu te r’trouv’ras d’vant ton buffet / Pour y danser pour y danser / La Cumparsita / Que tu jouais dans un beuglant / Pour un salair’ qu’a foutu l’camp / Les autr’s dansaient toi tu bouffais / Toi tu bouffais Mister Giorgina ». Et encore : « Alors avant qu’il n’soit trop tard / Planqu’ ton magot dans ton placard / Les fourmis c’est fait pour bosser / Quant aux cigal’s ell’s vont danser / La Cumparsita ». Cardon avait dû être un peu cigale, je ne sais pas. L’accordéoniste vedette de la maison Odéon que son patron, M. Dory, avait recommandé à Léo Ferré en 1954, Jean Cardon que Ferré avait fait monter sur scène lors du spectacle de l’Olympia en 1955, ce qui ne s’était jamais vu, l’homme du Piano du pauvre cachetonnait comme il pouvait. Son dernier spectacle eut lieu à Gourdon (Lot) au restaurant chantant Le croque-note, 12, rue Jean-Jaurès. Je n’y ai malheureusement pas assisté. Le restaurant existe toujours, on y mange fort bien et la patronne est une beauté, mais il ne fait plus beuglant. Je rédige cette brève note pour saluer Cardon et bien signaler qu’il joua le jeudi 16 août 1990 comme en témoigne le prospectus ci-dessous (annoté au verso par mes soins, en ce qui concerne l’année), recueilli sous un essuie-glace juste auparavant. Ce qui signifie que, contrairement à ce qui a pu être sottement écrit et publié, Jean Cardon n’est évidemment pas mort en juillet 1990.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 mars 2007

Une conversation avec The Owl

The Owl m’a adressé un message comprenant plusieurs questions appelant des développements. Je me suis dit que les réponses pouvaient éventuellement intéresser d’autres que lui et, avec son accord naturellement, j’en ai fait la note que voici.

The Owl – Est-ce qu’entre fans, durant la période 1968-1975 qui a vu une évolution à grande vitesse de l’œuvre ferréenne, vous spéculiez sur cette évolution ? Genre après Amour Anarchie, pressentiez-vous le virage rock de Ferré ?

Le taulier – Un préalable : le terme de « fan » ne peut convenir ici car, s’il existait effectivement, il était vécu comme honteux et exclusivement appliqué à la chanson commerciale à laquelle le « yé-yé » avait précédemment ouvert la voie. La chanson dite « à texte » était pour nous la chanson tout court et le mot de « fan » évidemment récusé. Aucun terme, d’ailleurs, ne le remplaçait.

Non, on ne pressentait pas le « virage rock » de Léo Ferré. Il faut dire qu’en ce qui me concerne, ayant découvert son œuvre en 1969, comme je l’ai dit de multiples fois, j’ai passé l’époque dont vous parlez à suivre ce qu’il faisait et, en même temps, à remonter le temps. Si bien que toutes ses facettes me sautaient au visage dans le même moment. À l’époque déjà, je refusais le découpage en rondelles des hommes et des œuvres et, par conséquent, j’acceptais tous ces visages, tous ces registres, sans étonnement majeur, sinon celui qu’on peut légitimement éprouver devant une telle créativité.

Comment les fans ont reçu à l’époque un disque déroutant comme Et… basta ! ?

Réponse similaire. Au moment où je découvre Et… basta !, je découvre en même temps des disques plus anciens. J’ajoute que je découvre aussi les œuvres de plusieurs autres chanteurs, auteurs, sculpteurs, peintres, dans la même  période. C’est un âge où l’on engrange la connaissance – sans toujours être à même de faire un tri, d’ailleurs, ou d’avoir du recul – et où tout rentre facilement, délicieusement, en vous. L’apprentissage culturel (je rappelle que je suis en grande partie autodidacte), pour moi en tout cas, était facile et joyeux. Et… basta ! m’a semblé tout à fait naturel, pas déroutant du tout. Un seul long texte dans un disque, un texte mêlant divers types d’écriture et un accompagnement spécifique, pourquoi pas ? Je suis extrêmement éclectique et, dès l’abord, l’éclectisme de Léo Ferré (langue, musique) m’avait paru tout naturel. Je ne suis peut-être pas, finalement, la personne à qui il faut poser ce genre de question. Mes amis étaient aussi curieux de tout ça, naturellement, mais moins que moi, ou différemment. Et puis, avec moi, on ne restait jamais plus de dix minutes (et encore) sans parler de Léo Ferré, alors, au bout d’un moment, ça les embêtait et ils se moquaient (gentiment).

période. C’est un âge où l’on engrange la connaissance – sans toujours être à même de faire un tri, d’ailleurs, ou d’avoir du recul – et où tout rentre facilement, délicieusement, en vous. L’apprentissage culturel (je rappelle que je suis en grande partie autodidacte), pour moi en tout cas, était facile et joyeux. Et… basta ! m’a semblé tout à fait naturel, pas déroutant du tout. Un seul long texte dans un disque, un texte mêlant divers types d’écriture et un accompagnement spécifique, pourquoi pas ? Je suis extrêmement éclectique et, dès l’abord, l’éclectisme de Léo Ferré (langue, musique) m’avait paru tout naturel. Je ne suis peut-être pas, finalement, la personne à qui il faut poser ce genre de question. Mes amis étaient aussi curieux de tout ça, naturellement, mais moins que moi, ou différemment. Et puis, avec moi, on ne restait jamais plus de dix minutes (et encore) sans parler de Léo Ferré, alors, au bout d’un moment, ça les embêtait et ils se moquaient (gentiment).

Vous êtes-vous dit que c’était un point-limite ? Quand vous avez découvert la noirceur de ce disque, avez-vous craint que Ferré n’arrête de chanter définitivement (cela semble avoir été le ressenti de Belleret, si l’on en croit sa bio) ?

Non, personne ne s’est dit cela, si je me souviens bien. D’ailleurs, ça ne paraissait pas noir, non. C’était une forme d’expression, on en attendait d’autres ensuite, c’est tout. Il faut dire qu’à ce moment-là, la création ferréenne était constante, rapide, permanente. Il fallait suivre. Et en scène, il dégageait une telle énergie que rien ne paraissait étonnant. De toute façon, le temps que le public s’habitue à une forme nouvelle (je pense par exemple à la pop music), et lui était déjà passé à autre chose. Si, si. Le temps que les gens se disent et que ça s’insinue dans leur imaginaire : « Tu as vu ? Ferré chante avec Zoo », et il avait arrêté. Donc, Et… basta !, eh bien, oui, c’était ça et ce n’était pas étonnant, enfin, pas plus que ça. Avec un artiste comme lui, on s’attendait à tout.

d’expression, on en attendait d’autres ensuite, c’est tout. Il faut dire qu’à ce moment-là, la création ferréenne était constante, rapide, permanente. Il fallait suivre. Et en scène, il dégageait une telle énergie que rien ne paraissait étonnant. De toute façon, le temps que le public s’habitue à une forme nouvelle (je pense par exemple à la pop music), et lui était déjà passé à autre chose. Si, si. Le temps que les gens se disent et que ça s’insinue dans leur imaginaire : « Tu as vu ? Ferré chante avec Zoo », et il avait arrêté. Donc, Et… basta !, eh bien, oui, c’était ça et ce n’était pas étonnant, enfin, pas plus que ça. Avec un artiste comme lui, on s’attendait à tout.

Comment avez-vous fait pour « l’assimiler », y trouver une signification ? Était-ce plus facile de se raccrocher à l’époque au contexte intellectuel général ou pas ? Je demande ça, parce qu’aujourd’hui, pour quelqu’un qui ne connaît pas grand-chose de Ferré, Et… basta ! est doublement opaque : contexte intellectuel de l’époque, et contexte biographique.

Oui, c’était plus facile, bien plus facile. Le bouillonnement intellectuel était permanent et la politique et l’art se mêlaient constamment (enfin, dans le milieu de lycéens, d’étudiants, de littéraires, de communistes, de gauchistes et d’anarchistes qui était le mien). L’empreinte surréaliste était forte aussi. On acceptait (on recherchait) le nouveau, l’insolite, le différent, en permanence. Et… basta ! ne nous a jamais paru opaque, hormis, évidemment, quelques allusions biographiques qui ne nous disaient rien, ne nous « parlaient » pas. Car finalement, on savait bien moins de choses, à ce moment-là, qu’aujourd’hui, concernant la vie de Léo Ferré. Et puis, l’actualité (comprendre : la présence concrète) de Ferré en général et celle de ce disque en particulier les rendaient vivants, brûlants, et permettaient d’assimiler facilement toute forme nouvelle, sinon neuve. Bien entendu, il faut dire que nous étions jeunes, libres de notre temps, sans soucis importants…

Au-delà de la compréhension directe de certains vers/images/passages, y avait-il des difficultés à « suivre » Ferré dans sa trajectoire ? Je veux dire de la difficulté à comprendre où il voulait en venir, les enjeux de sa démarche, de plus en plus personnelle. Comment perceviez-vous son évolution ?

Je pense avoir répondu précédemment à ces questions. Quiconque avait suivi sa création récente et remonté le temps pouvait comprendre la place de sa vie dans son œuvre (je veux dire : comme matériau, bien sûr, je suis ici loin de tout biographisme) et l’implication de sa vie d’artiste. On pouvait comprendre, surtout, sa sincérité absolue. Cela induit une confiance et prépare à l’accueil de toute forme d’expression nouvelle. C’est une œuvre et un personnage qui ne m’ont jamais posé de difficulté à les suivre (attention, je n’ai pas dit que je comprenais tout de cette œuvre) parce qu’ils m’ont fasciné très vite.

Je pense avoir répondu précédemment à ces questions. Quiconque avait suivi sa création récente et remonté le temps pouvait comprendre la place de sa vie dans son œuvre (je veux dire : comme matériau, bien sûr, je suis ici loin de tout biographisme) et l’implication de sa vie d’artiste. On pouvait comprendre, surtout, sa sincérité absolue. Cela induit une confiance et prépare à l’accueil de toute forme d’expression nouvelle. C’est une œuvre et un personnage qui ne m’ont jamais posé de difficulté à les suivre (attention, je n’ai pas dit que je comprenais tout de cette œuvre) parce qu’ils m’ont fasciné très vite.

Aviez-vous conscience que ce qui vous échappait renvoyait à la vie privée de Ferré ou était-ce seulement une sorte d’hermétisme poétique ?

Là aussi, je crois avoir répondu. En tout cas, on comprenait bien que cet hermétisme poétique était intimement lié à l’artiste lui-même, l’homme. Ce n’était pas gênant : tout artiste authentique est impliqué dans sa création et puis, à ce moment-là, tout le monde exigeait de tout le monde une cohérence absolue, ce qui, d’une certaine manière, induisait une implication personnelle dans toute action.

Les fans avaient-ils conscience de la partie immergée de l’iceberg (par exemple la première version du Mal-aimé) ?

En lisant les livres qui existaient alors – Sigaux et Estienne, le Bertrand étant introuvable et internet n’existant pas – on pouvait en prendre conscience. On pouvait en tout cas en connaître l’existence. Tout le monde ne s’intéressait pas à cette « partie immergée » mais je n’étonnerai personne, je pense, en disant que je cherchais au contraire à tout connaître. Et puis, les maisons de disques n’étaient pas folles. Voyant l’immense succès de Léo Ferré à ce moment-là, et la vague de jeunes qui le découvrait et le portait, elles ont ressorti leurs enregistrements. Ainsi, CBS réédite la première version du Mal-aimé sous une pochette différente. La matrice d’Odéon ayant été détruite, le nouveau disque est pressé à partir d’un exemplaire de l’ancien. Ce qui avait mis Léo Ferré en fureur. Il jugeait que c’était très mauvais techniquement, c’est pour cela qu’il a refait cet enregistrement chez Barclay. Aujourd’hui, graver un disque à partir d’un autre est monnaie courante parce qu’on sait remastériser, et que la gravure digitale peut même améliorer les choses, mais alors, ce n’était pas possible. C’était une arnaque commerciale. Cela dit, j’ai découvert initialement le premier Mal-aimé à partir de ce disque « refait » et ça ne m’a pas choqué. De toute façon, je découvrais aussi la musique en général… Et puis, les appareils du moment (les nôtres, en tout cas) n’étaient de toute façon pas capables de restituer l’enregistrement original. On ne souffrait donc pas de la perte de qualité que pouvait constituer cette méthode. Barclay, lui, a ressorti les chansons du Chant du monde orchestrées et nouvellement enregistrées. Le disque original n’était plus disponible à l’époque. La Table Ronde a réédité Poète… vos papiers !, aussi. Bref, tout le monde « ressortait » du Ferré, lequel Ferré, au même moment, publiait des tas de nouveautés (disques, livres), faisait des tournées conséquentes et inventait des formes nouvelles (Zoo, Glenmor, Charlebois, Et… basta !, Opéra-Comique, Vence, Palais des Congrès…) sans cesse. Oui, il fallait suivre et puis, on n’avait pas d’argent pour tout ça. J’ai eu longtemps, je l’ai raconté ici, deux disques Verlaine et Rimbaud cassés. J’ai acheté beaucoup de disques d’occasion – je les ai toujours. Nous avons acheté Les Mémoires d’un magnétophone… à trois. C’était en 1972, un exemplaire découvert par hasard dans une librairie où il se trouvait depuis cinq ans sans doute, il coûtait vingt francs, c’était cher. J’ai demandé à une camarade d’alors de m’aider à acheter la réédition de Poète… vos papiers ! (dix-huit francs), survenue moins de six mois après la parution de Benoît Misère (vingt francs). Je demande excuse de raconter ça – je ne voudrais pas passer pour un vieux crétin – mais ça existe aussi. Aujourd’hui, on achète des « intégrales », des DVD et on s’envoie des mp3 mais à ce moment-là, un 33-tours, c’était une joie de l’acheter, et c’était rare. Un 45-tours était un cadeau merveilleux. On recopiait des paroles à la main, lorsque l’un d’entre nous (devinez qui) les connaissait par cœur, sur des feuilles de classeur. Quand quelqu’un pouvait copier un disque dans une cassette audiographique (il n’y en avait d’ailleurs pas d’autres), c’était formidable.

et la vague de jeunes qui le découvrait et le portait, elles ont ressorti leurs enregistrements. Ainsi, CBS réédite la première version du Mal-aimé sous une pochette différente. La matrice d’Odéon ayant été détruite, le nouveau disque est pressé à partir d’un exemplaire de l’ancien. Ce qui avait mis Léo Ferré en fureur. Il jugeait que c’était très mauvais techniquement, c’est pour cela qu’il a refait cet enregistrement chez Barclay. Aujourd’hui, graver un disque à partir d’un autre est monnaie courante parce qu’on sait remastériser, et que la gravure digitale peut même améliorer les choses, mais alors, ce n’était pas possible. C’était une arnaque commerciale. Cela dit, j’ai découvert initialement le premier Mal-aimé à partir de ce disque « refait » et ça ne m’a pas choqué. De toute façon, je découvrais aussi la musique en général… Et puis, les appareils du moment (les nôtres, en tout cas) n’étaient de toute façon pas capables de restituer l’enregistrement original. On ne souffrait donc pas de la perte de qualité que pouvait constituer cette méthode. Barclay, lui, a ressorti les chansons du Chant du monde orchestrées et nouvellement enregistrées. Le disque original n’était plus disponible à l’époque. La Table Ronde a réédité Poète… vos papiers !, aussi. Bref, tout le monde « ressortait » du Ferré, lequel Ferré, au même moment, publiait des tas de nouveautés (disques, livres), faisait des tournées conséquentes et inventait des formes nouvelles (Zoo, Glenmor, Charlebois, Et… basta !, Opéra-Comique, Vence, Palais des Congrès…) sans cesse. Oui, il fallait suivre et puis, on n’avait pas d’argent pour tout ça. J’ai eu longtemps, je l’ai raconté ici, deux disques Verlaine et Rimbaud cassés. J’ai acheté beaucoup de disques d’occasion – je les ai toujours. Nous avons acheté Les Mémoires d’un magnétophone… à trois. C’était en 1972, un exemplaire découvert par hasard dans une librairie où il se trouvait depuis cinq ans sans doute, il coûtait vingt francs, c’était cher. J’ai demandé à une camarade d’alors de m’aider à acheter la réédition de Poète… vos papiers ! (dix-huit francs), survenue moins de six mois après la parution de Benoît Misère (vingt francs). Je demande excuse de raconter ça – je ne voudrais pas passer pour un vieux crétin – mais ça existe aussi. Aujourd’hui, on achète des « intégrales », des DVD et on s’envoie des mp3 mais à ce moment-là, un 33-tours, c’était une joie de l’acheter, et c’était rare. Un 45-tours était un cadeau merveilleux. On recopiait des paroles à la main, lorsque l’un d’entre nous (devinez qui) les connaissait par cœur, sur des feuilles de classeur. Quand quelqu’un pouvait copier un disque dans une cassette audiographique (il n’y en avait d’ailleurs pas d’autres), c’était formidable.

Quand Ferré fait du symphonisme sur scène au Palais des Congrès, les fans vivent-ils cela comme un aboutissement artistique ou sont-ils désorientés ? Se demandent-ils ce qui va bien pouvoir suivre ? En d’autres termes, ont-ils conscience que Ferré atteint là ses « limites », son profil d’équilibre ?

Ah, ce spectacle, je ne l’ai pas vu, malheureusement. J’habitais Marseille. Je ne me rappelle pas très bien. Il se trouve que j’avais alors une vie un peu différente parce que je travaillais dans une librairie alors que mes amis étaient étudiants, nous nous rencontrions moins et différemment. J’étais moins libre intellectuellement, aussi. Et sentimentalement, n’en parlons pas… Je précise cela pour bien dire que le contexte avait changé, c’est tout. Mais à la réflexion, non, c’était pour nous encore un avatar de la création ferréenne. À présent, c’était la musique symphonique, voilà. On n’avait strictement aucun recul, on ne savait pas à quel point elle était importante pour lui. Encore une fois, cet homme nous étonnait beaucoup. On ne se demandait donc pas ce qui pourrait suivre, on imaginait une création multiforme, jamais épuisée, une source jamais tarie. Finalement, je crois qu’on recevait avec naturel le résultat d’une activité artistique que l’on vivait comme permanente. Il n’y avait pas d’aboutissement, on avait l’impression – mais ça, c’est le propre de la jeunesse – que tout était éternel et que Ferré créerait toujours et que nous serions toujours jeunes. No comment ! Plus prosaïquement, nous ne pouvions pas avoir conscience d’un quelconque équilibre. Ça, c’est le recul qui permet de le penser, maintenant.

Ah, ce spectacle, je ne l’ai pas vu, malheureusement. J’habitais Marseille. Je ne me rappelle pas très bien. Il se trouve que j’avais alors une vie un peu différente parce que je travaillais dans une librairie alors que mes amis étaient étudiants, nous nous rencontrions moins et différemment. J’étais moins libre intellectuellement, aussi. Et sentimentalement, n’en parlons pas… Je précise cela pour bien dire que le contexte avait changé, c’est tout. Mais à la réflexion, non, c’était pour nous encore un avatar de la création ferréenne. À présent, c’était la musique symphonique, voilà. On n’avait strictement aucun recul, on ne savait pas à quel point elle était importante pour lui. Encore une fois, cet homme nous étonnait beaucoup. On ne se demandait donc pas ce qui pourrait suivre, on imaginait une création multiforme, jamais épuisée, une source jamais tarie. Finalement, je crois qu’on recevait avec naturel le résultat d’une activité artistique que l’on vivait comme permanente. Il n’y avait pas d’aboutissement, on avait l’impression – mais ça, c’est le propre de la jeunesse – que tout était éternel et que Ferré créerait toujours et que nous serions toujours jeunes. No comment ! Plus prosaïquement, nous ne pouvions pas avoir conscience d’un quelconque équilibre. Ça, c’est le recul qui permet de le penser, maintenant.

00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (19)

dimanche, 11 mars 2007

Corbière, Laforgue et Ferré, par Francis Delval

Je remercie Francis Delval de m’avoir adressé ce texte qui présente un point de vue original, inusité, sur Léo Ferré, par rapport à Corbière et Laforgue. Il est ainsi le deuxième à accepter d’être l’« invité du taulier ». J’en suis heureux.

Francis Delval est né en 1944. Professeur de philosophie (École normale, puis université). Centres d’intérêt : Schiller, Hölderlin, Hegel, Marx… Suit de très près les travaux de Rancière et d’Alain Badiou sur philosophie, littérature et politique. Près de cinquante ans de mémoire ferréenne. Un article à paraître sur l’écriture de Ferré.

Mets de la lune dans ton vin

(LAFORGUE, Petits mystères)

De ce qui a eu lieu en poésie dans la France de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, les manuels ne retiennent en général, à l’ombre tutélaire du Hugo vieillissant, outre les Parnassiens, que les quatre grands, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Les autres poètes sont cités avec parcimonie, et présentés comme poètes mineurs ou curiosités littéraires : je veux nommer ici Corbière, Laforgue, Nouveau, Cros, Jarry et quelques autres… Et puis ce Lautréamont encombrant dont on ne sait le plus souvent que dire et que faire : aimable canular selon Faurisson, négationniste invétéré, ou sommet de la littérature française selon Pleynet et Sollers. Mais dont, plus sérieusement, Blanchot a ouvert quelques portes…

Si nous les évoquons en ce lieu, c’est qu’il existe des liens avérés entre Léo Ferré et quelques uns de ces poètes.

On sait, par Charles Estienne notamment, que Ferré eut le projet de mettre Les Chants de Maldoror en musique. Il y a renoncé apparemment, même si avec Une saison en enfer et certains de ses textes, il a chanté de la prose.

De Laforgue, il a mis en musique au moins deux textes : le poème dit Le Viveur lunaire (le dernier poème de Locutions des Pierrots), et ce dès les années 40, si on se réfère au disque pyral retrouvé dans les archives, et dont le mauvais état n’a pas permis de sauver l’enregistrement. Mais aussi la Complainte du pauvre jeune homme (en 1952 ?) L’a-t-il enregistré ? C’est de l’ordre du possible. Il y a encore des enregistrements non réapparus, comme celui de La Fille des bois de Mac Orlan, passé plusieurs fois à la radio vers 1960.

De Corbière, Ferré a programmé, lors d’un récital consacré aux poètes, en 1964 ou 1965, et retransmis à la radio, Le Poète contumace, récité (ou lu ?) par Madeleine Ferré. Était-ce le texte intégral (le poème est fort long), Ferré l’accompagnait-il au piano ? C’est probable. C’est un souvenir de plus de quarante ans… Et Estienne signale, sans expliquer, que Corbière a influencé Ferré…

L’œuvre de Tristan Corbière (1845-1875) tient en cent cinquante pages : le recueil Les Amours jaunes, et quelques proses et poèmes divers. Verlaine le placera dans ses Poètes maudits. Breton rappellera son existence dans son Anthologie de l’humour noir, citant de larges extraits des Litanies du sommeil, où il voit une première manifestation de l’écriture non contrôlée. T. S. Eliot et Ezra Pound diront leur admiration pour cet auteur méconnu, et qui le reste, hélas.

L’œuvre de Corbière présente une grande diversité de formes et de thèmes, et semble galoper sur les siècles passés et futurs : des Rondels pour après, où il reprend la vieille forme du rondeau, en en jouant, pervertissant la forme par le contenu, avec malice, à La Chanson en Si qui fait par ses thèmes penser au sonnet de Cecco ; des grands poèmes des Gens de mer où Corbière innove à la fois par un usage nouveau de la ponctuation (tirets systématiques, lignes de points de suspension) et une langue quasi célinienne avant l’heure. Par exemple, ces quelques lignes tirés du Bossu Bitor :

– Ah tortillard!. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Charivari ! – Pour qui ? – Quelle ronde infernale,

Quel paquet crevé roule en hurlant dans la salle ?...

– Ah, peau de cervelas ! ah, tu veux du chahut !

À poil, à poil, on va te caréner tout cru !

ou le texte peu connu La Balancelle, long poème aux mots systématiquement apocopés, qui semble cent ans avant frayer le chemin à Guyotat plutôt qu’à Bruant :

C’est comm’ culots d’gargouss’ gréés en grouins d’chiens

Et pis des pistolets, plein l’ventre d’leurs culottes

Longs comm’canul’à vach’s… paraît q’c’est leur marotte

L’inventivité linguistique de Corbière ne pouvait laisser Ferré indifférent, de par son lexique aux sources très variées : Corbière forge des néologismes, puise aux argots, au langage des marins, injecte à ses textes mots étrangers et localismes bretons, pastiche la grandiloquence hugolienne. Comme Rimbaud, il fait bouger la langue. Comme le fera Ferré.

Ajoutons qu’il est, arthritique et tuberculeux, tentant de se faire un prénom à l’ombre de son père Édouard, romancier maritime célèbre en son temps, et retiré dans sa tour de Roscoff, l’archétype rêvé du « poète maudit » (réalité – ou mythe littéraire qu’il faudra bien démonter un jour).

Les critiques considèrent Le Poète contumace comme un fidèle autoportrait de Tristan le maudit. Sans doute la raison qui fit que Ferré tint à le faire figurer à son programme.

Si « influence » me semble excessif, il y a bien entre Ferré et Corbière une « rencontre », un cousinage qu’il faudrait affiner par comparaison des thèmes et des styles, ce qui excède notre présent propos.

Jules Laforgue (1860-1887), poète mort jeune également de tuberculose, est davantage connu que Corbière. Il hante parfois les pages de quelques manuels ; outre les proses des Moralités légendaires (savoureux pastiches littéraires), ses poèmes se divisent en cinq recueils : Premiers poèmes (parfois assez convenus) ; Les Complaintes ; L’Imitation de Notre-Dame-la-Lune ; Des fleurs de bonne volonté ; Derniers vers (les plus audacieux).

Jules Laforgue (1860-1887), poète mort jeune également de tuberculose, est davantage connu que Corbière. Il hante parfois les pages de quelques manuels ; outre les proses des Moralités légendaires (savoureux pastiches littéraires), ses poèmes se divisent en cinq recueils : Premiers poèmes (parfois assez convenus) ; Les Complaintes ; L’Imitation de Notre-Dame-la-Lune ; Des fleurs de bonne volonté ; Derniers vers (les plus audacieux).

Mettons d’abord au crédit de Laforgue d’avoir osé inventer le premier le vers libre.

L’œuvre va de chansons ou complaintes simples (en apparence) à de grands poèmes charriant un vocabulaire luxuriant. Comme Théophile Gautier, ce poète qui sut se faire aimer de tous, il utilise tout le dictionnaire. Ce n’est pas par hasard que L’Imitation est dédiée à Salammbô… où Flaubert accumule les mots rares.

Nous pouvons donc lire des « chansons », comme certains de ses poèmes lunaires, où il fait rimer, avec une insistance à la limite de l’autoparodie, « lune » maintes et maintes fois avec « fortune », mais aussi avec « brune » : la lune est déclinée sur tout le dictionnaire des rimes en « une » :

Ah ! la belle lune

Grosse comme une fortune

(Complainte de la lune en province)

ou bien :

Hélas ! Des lunes, des lunes

Sur un petit air en bonne fortune

(Avis)

et aussi souvent bien sûr « automne » avec « monotone »… Et Ferré empruntera à la Complainte du pauvre jeune homme le vers « Quand on est mort c’est pour de bon » qui termine la chanson Et des clous, à peu près contemporaine de la mise en musique probable de la Complainte. Cela dit, la formule est tellement courante, passée à l’état de proverbe, qu’on peut difficilement lui assigner un auteur !

Mais on peut lire aussi de grands poèmes denses, (La lune est stérile, Climat, Faune et flore de la lune, etc.), au lexique étonnant, où se bousculent mots précieux ou savants, créations verbales (« crépusculâtre »), mots-valises (« la violupté », « l’omniversel ombelliforme »)… Mais il n’hésite pas à mêler le « trivial » au « recherché » et à faire par exemple rimer « grottes basaltiques » avec « chiques » ! Cette distinction des registres de langue est purement « pédagogique ». Il est manifeste que pour Laforgue comme pour Corbière, il n'y a pas de vocabulaire spécifique de la poésie : tous les mots se valent, ce que Flaubert savait déjà.

Le registre laforguien de ses grands poèmes n’est pas sans évoquer celui du Bateau ivre… Un critique – je ne sais plus qui – avait montré de façon convaincante que l’essentiel du vocabulaire de ce texte majeur de Rimbaud avait été trouvé dans Vingt mille lieues sous les mers. C’est fort possible : Michel Butor a étudié la richesse du vocabulaire vernien, trouvant de véritables poèmes en prose dans certaines pages. Mais qu’il vienne de Verne ou du dictionnaire, c’est de peu d’intérêt : l’essentiel est la transmutation rimbaldienne et non l’origine du matériau.

De surcroît, Laforgue a utilisé tous les types de vers, s’accordant des libertés qui feront école. Ainsi, on ne peut lire certains poèmes de Laforgue sans penser à Apollinaire : de l’un à l’autre, la conséquence est bonne. Apollinaire a repris le vers laforguien pour le relancer, de sa manière inimitable, dans l’autre siècle.

Prenons, par exemple, ces vers extraits de L’Hiver qui vient, un des derniers poèmes en vers libres, un des plus connus :

Les cors, les cors, les cors mélancoliques !...

Mélancoliques !...

S’en vont, changeant de ton et de musique,

Ton ton, ton taine et ton ton !...

Les cors, les cors, les cors !...

S’en sont allés au vent du Nord

Comment ne pas penser à Apollinaire (et je ne puis écouter J’entends passer le temps, de Caussimon, sans penser aussi immédiatement à Apollinaire…) ?

Et si je prends ces deux autres vers dans le même poème :

Que l’autan, que l’autan

Effiloche les savates que le temps se tricote

où nous trouvons autour de « savates » une allitération prolongée avec 6 [t], je ne peux pas ne pas penser à ces deux vers de Ferré :

Mes pieds ont engagé leur pointure marine

Dans des savates s’ulcérant au ciel zonier

(Les Roses de la merde)

où, à partir du même mot (rare en poésie, et que l’on retrouve dans Comme dans la haute), on a une allitération avec 4 [s] et un [z].

Je suis bien conscient que c’est ma mémoire qui opère ces rapprochements. Mais l’intertextualité existe : on ne crée jamais à partir de rien, il y a des traces, il y a des réminiscences pas forcément conscientes, et qui travaillent l’écriture.

Certes, ni Corbière, ni Laforgue n’ont « accroché » Ferré comme Baudelaire, Rimbaud, Verlaine ou Apollinaire. Mais ils sont, je pense, présents dans son œuvre, discrètement. On ne peut pas les compter pour rien. Il ne s’agit pas de trouver des sources à tout prix, mais de mettre en évidence des modalités d’écriture que l’on décèle chez Laforgue et Corbière, et qui se retrouvent souvent chez Ferré (de l’écriture de Ferré, on reparlera en un autre lieu).

À qui connaît Corbière et Laforgue, je n’ai rien appris. Si j’ai donné aux autres l’envie de les lire, cette note n’aura pas été inutile.

Bibliographie :

Jules Laforgue : Les Complaintes. L’Imitation de Notre-Dame-la-Lune (Poésie-Gallimard). Moralités légendaires (Folio).

Tristan Corbière : Les Amours jaunes (Poésie-Gallimard).

Collection « Bouquins » (Laffont) : Œuvres complètes de Rimbaud, Corbière, Cros, Lautréamont (il manque les lettres de Rimbaud).

Pour l'ambiance de l'époque, l'air du temps : Les Poètes du Chat Noir (Poésie-Gallimard).

À chercher d'occasion : Jehan Rictus, collection « Poètes d'aujourd'hui », n° 74, Seghers.

Toujours pour l'air du temps : Alfred Jarry, Œuvres complètes, 3 vol., Pléiade.

Nombreuses éditions des textes essentiels.

00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (15)

vendredi, 09 mars 2007

Récital Place des Arts à Montréal, mars 1974, par Jacques Miquel

En complément des deux notes que j’ai consacrées à des récitals de l’année 1974, Jacques Miquel m’a adressé des précisions : le même spectacle (ou sans doute, très proche) a été donné au Québec. Voici le programme détaillé, qui a de plus l’avantage de répondre à une question précédemment posée par The Owl. C’est bien dans cet esprit de partage et d’apports mutuels que je comprends ce lieu. Merci à Jacques Miquel.

Après avoir réalisé ses ultimes enregistrements dans les studios Barclay à Paris les 7 et 8 janvier 1974, Léo Ferré part en tournée dans le sud-est de la France (notamment Lyon, Nice, Marseille…) Du 8 février au 1er mars, il donne sa série de récitals à l’Opéra-Comique à Paris, puis retourne en Italie où il se marie le 5 mars avec Marie-Christine Diaz, et enfin part donner une série de récitals au Québec. Les 22, 23 et 24 mars, il se produit à la salle de la Place des Arts à Montréal. Les 30 et 31, à Québec. Comme c’est désormais le cas le plus courant, il est seul en scène, et chante soit sur des bandes orchestrales, soit en s’accompagnant lui-même au piano. Au programme de ce récital québécois, vingt-sept titres qu’il enchaîne dans l’ordre suivant :

Pauvre Rutebeuf – version incomplète a cappella