lundi, 30 avril 2007

De la vie au soleil

En 1959, Ferré met en musique une poésie de Bérimont parue l’année précédente, intitulée Capri, dont il change le titre en Soleil. Il lui parle : « Soleil tu coules ton lingot / Voici déjà noire ma peau ».

En 1962, dans son 30-cm de l’année, Ferré propose la chanson Ça s’lève à l’est, dans laquelle il parle, cette fois, non pas au soleil mais du soleil. L’ensemble de l’évocation est rédigé en langage argotique ou familier. Le mot « soleil » n’est prononcé qu’à la fin de la chanson. C’est la parole ultime : « Y a des coins qui l’voient pas souvent / C’est l’fond du cœur et l’âm’ des gens / C’est pas la nuit mais c’est pareil / Où y a d’la gên’ y a pas d’soleil ».

En 1964, il publie un disque dans lequel on trouve le poème de Verlaine, Soleils couchants : « Une aube affaiblie / Verse par les champs / La mélancolie / Des soleils couchants ».

En 1967, parmi d’autres poésies de Baudelaire dont c’est le centenaire de la mort, Léo Ferré chante Le Soleil : « Quand ainsi qu’un poète il descend dans les villes / Il ennoblit le sort des choses les plus viles / Et s’introduit en roi sans bruit et sans valets / Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais ».

En 1970, il n’évoque Rotterdam que pour assurer qu’il ne s’y rendra pas « car je vais au soleil », dit-il.

Dans je ne sais plus quel texte, il note, évoquant la mauvaise foi intellectuelle dont il a toujours dit qu’elle était une arme : « J’aime autant nier que le soleil se lève à l’est, si le soleil m’emmerde ».

Dans une interview, voulant à un moment signifier l’évidence, il ne trouve que cette image immédiate : « Le soleil, c’est le soleil, on ne peut pas dire que c’est une lampe au néon ».

Dans Et… basta !, on peut lire : « Le soleil, quand ça se lève, ça ne fait même pas de bruit en descendant de son lit, ça ne va pas à son bureau, ni traîner Faubourg Saint-Honoré et quand ça y traîne, dans le Faubourg, tout le monde s’en rengorge. Tu parles ! Ni rien de ces choses banales que les hommes font qu’ils soient de la Haute ou qu’ils croupissent dans le syndicat. Le soleil, quand ça se lève, ça fait drôlement chier les gens qui se couchent tôt le matin. Quant à ceux qui se lèvent, ils portent leur soleil avec eux, dans leur transistor. Le chien dort sous ma machine à écrire. Son soleil, c’est moi. Son soleil ne se couche jamais... Alors il ne dort que d’un œil ».

Dans Les Amants tristes, on entend : « Les matelots me font des signes de fortune / Ils se noient dans le sang du soleil descendant / Vers l’Ouest toujours à l’Ouest Western de carton-pâte ».

Bref, régulièrement – la liste n’est pas close – cet homme qui disait : « Je parle à n’importe qui » (ajoutant, non sans malice : « À Beethoven, à Ravel, aux galaxiques »), s’en prend au soleil qu’il tutoie avec Bérimont, dénomme « ça » dans sa chanson, et à qui il reproche, en gros, de suivre toujours le même chemin : c’est lassant, semble-t-il dire.

Il y a là deux choses. L’inspiration panique, telle qu’on l’a relevée dans les gloses sur L’Été s’en fout ou Ma vieille branche, d’une part. D’autre part, l’attrait exercé sur Ferré, depuis toujours, par tout ce qui est grand, haut, voire démesuré.

Il y a une troisième chose, l’inquiétude métaphysique omniprésente chez lui. On connaît les différentes occurrences de la vie dans ses chansons. Un simple relevé de titres suffit à s’en convaincre : La Vie, La Vie d’artiste (chanson), La Vie d’artiste (opéra), La Vie moderne, La Grande vie, C’est la vie… Cette préoccupation rejoint l’inspiration panique dans un souci de la condition humaine, qui est finalement le ressort traditionnel de la poésie lyrique : la vie, l’amour, la mort, le temps qui passe.

00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (15)

samedi, 28 avril 2007

Errata, par Jacques Miquel

Lors de la réunion des éléments devant servir à la rédaction de la notice intitulée Instantanés de la vie de René Baer mise en ligne le 17 mars 2007, plusieurs poèmes de guerre inédits attribués à René Baer ont été cités à tort. En réalité, la poursuite de l’examen de ces textes a permis d’établir ces derniers jours qu’il s’agissait de poèmes écrits par Louis Baer (1886-1984), frère aîné du poète. Jacques Miquel a donc signalé cette erreur à Jacques Layani en le priant de bien vouloir modifier en ce sens la notice consacrée à René Baer. Cette correction a également donné lieu à une actualisation de certains passages, notamment concernant les chansons co-signées René Baer-Léo Ferré, une œuvre manquante ayant pu être identifiée grâce aux indications de Mathieu Ferré, que nous saluons ici. De même des précisions ont pu être apportées sur le recueil de poésie posthume de René Baer, ainsi que sur des points de moindre importance. Jacques Miquel présente ses excuses aux visiteurs du blog Léo Ferré, études et propos et remercie Jacques Layani, son « taulier », de sa patiente et amicale compréhension.

12:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 26 avril 2007

À propos de Ma vieille branche

Dès l’abord, s’agit-il d’une femme, d’un homme ou réellement d’une branche (par extension, d’un arbre) ? Ou tout simplement de la nature ? « Ma vieille branche », c’est une expression qui s’applique à un vieux camarade, par exemple. Mais ce n’est pas à un ancien ami qu’on dira : « T’as l’ cul tout nu comm’ les bell’s gosses / Arrivées là pour un moment / Mais toi ma vieille il faut qu’ tu bosses / Pour arriver jusqu’au printemps ». C’est à une femme. C’est aussi à une femme qu’on parle de ses « ruisseaux » et du chagrin qui s’y trouve, pour signifier que son regard est triste ou qu’elle pleure. Je ne sais pas, à ce propos, si « ruisseau » relève de l’argot courant ou de ce que Ferré a lui-même nommé le « ferrémuche ». C’est aussi d’une femme qu’on peut avancer qu’elle a « les yeux doux en coup d’brouillard ». On peut encore lui dire qu’elle a « des cheveux comm’ des feuill’s mortes » s’ils sont châtains (couleur) ou décoiffés (aspect). Mais ce n’est pas à elle qu’on dit : « T’as les prés comme un chapeau d’ paille / De quand l’été se f’sait tout beau / Et des guignols que l’on empaille / À fair’ s’en aller tes oiseaux ». C’est à la nature : on parle bien d’épouvantails. C’est encore à la nature qu’on parle du rossignol, qualifié de « vieux chanteur » par métonymie, certes, mais aussi par allusion, même inconsciente, à celui qui chante la chanson, c’est-à-dire à soi-même. On note la présence des quatre saisons, donc du rythme du temps, de la durée. Et quel culot dans l’expression : « la mère pluie qu’est toute en eau » !

Non, c’est bien de la nature qu’il s’agit : feuilles mortes, ruisseaux, vent du Nord, azur, papillons, rossignol, brouillard, prés, été, oiseaux, printemps, sapin, fleurs, hiver, automne. Tout le reste est polysémie. La nature a « l’cul tout nu comme les bell’s gosses / Arrivées là pour un moment », c’est-à-dire qui viennent de naître et ont encore du temps devant elle. Seulement, la nature doit travailler « pour arriver jusqu’au printemps » alors que les « belles gosses », elles, vont petit à petit parvenir à leur printemps sans avoir rien à faire. Cependant, si la nature travaille, elle sait qu’elle pourra le faire en permanence quand les jolies filles, elles, se faneront irrésistiblement. D’autres les remplaceront mais, à moins de considérer qu’il s’agit d’une chaîne unique, elles seront différentes quand la nature, elle, est constante et unique.

D’un bout à l’autre de cette chanson, Léo Ferré parle à la nature et l’on n’est pas si loin de L’Été s’en fout. Même s’il y a moins d’érotisme que dans ce texte-là, il y a toujours la mort à l’horizon : « Et puis l’hiver au bout d’ ta vie ». Le temps de cette vie est toujours gagné sur le néant : « Un vieux sapin qui t’ fait crédit ». Le sapin, en argot, c’est le cercueil, d’où l’expression : « Ça sent le sapin ». S’il « fait crédit », ce sapin-là, c’est qu’il accepte d’attendre avant de nous accueillir. Oui, on vit à crédit : une traite tirée sur une banque inconnue et peu fiable, aux guichetiers douteux. Et c’est par un renversement de l’image que la nature, tout à fait à la fin de cette poésie, devient femme et, ainsi, mortelle. Où la nature recommençait le cycle, la « vieille branche » devient « d’automne » et n’a plus que « l’hiver au bout d’[sa] vie », sans espoir de résurrection.

On a dit plusieurs fois que la langue de Ferré était celle de tous les registres. Il faut peut-être répéter que ces registres sont explorés simultanément et que rien n’interdit leur rapprochement dans un même texte. C’est là, peut-être, que se tient l’originalité la plus certaine de Léo Ferré.

Ici, dans le domaine du familier, s’incrivent des expressions comme « la mèr’pluie », « l’cul tout nul », « ma vieille », « « il faut qu’tu bosses ». L’ensemble du texte tient son équilibre de cette familiarité et d’un sentiment d’argot qu’éprouve le lecteur, même si rien ne se rattache expressément à ce lexique. L’adresse est faite à la nature et cependant, le ton reste très proche, comme si l’immensité de la nature se réduisait à la figure féminine que fait d’elle l’auteur.

On observe une succession de couleurs, moins explicite que dans Mon p’tit voyou où les couleurs fondaient les strophes. Dans Ma vieille branche (comment ne pas souligner la similitude des titres, d’ailleurs ?), les couleurs sont plus discrètes, non citées mais évoquées : brun-roux-jaune (les feuilles mortes), bleu et gris (le froid, le vent du Nord, le brouillard), vert (les prés de l’été) – avant l’hiver final.

00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (6)

lundi, 23 avril 2007

Sur la prose de Ferré à partir de 1980

Il m’a toujours paru que l’écriture en prose de Léo Ferré était devenue plus complexe à partir de 1980 environ, sans que je puisse nullement cerner les raisons de cette complexité ni le pourquoi de cette date. On sait bien que, lorsqu’une chose se produit, il n’y a pas à cela une raison mais toujours plusieurs.

Je ne prétends pas que la date de 1980 soit rigoureusement exacte et précise. Je me fonde, pour la retenir comme critère, sur la publication dans la presse du premier texte en prose qui présente cette nouvelle manière de l’auteur. À partir de ce moment, la prose de Ferré va devenir plus obscure, plus chantournée. Si la poésie, c’est la métaphore, alors cette prose nouvelle est très poétique. Les phrases paraissent oublier leur sens premier et dévier systématiquement vers l’imaginaire de l’auteur, ce qui, incontestablement, crée un texte très personnel mais risque de dérouter le lecteur dont l’attention pourra se perdre dans ces méandres ferréens.

Avec Guillaume, vous êtes toujours là !, paru dans Le Monde du 29 août 1980 et repris par la suite dans différentes publications, on se trouve face à un texte où l’enchaînement des idées n’est absolument pas évident et où, par conséquent, la compréhension globale peut être remise en cause. On peut, certes, comprendre le propos de l’auteur en isolant certains fragments du texte, pas dans sa totalité. Quand Ferré écrivait de Verlaine en 1961, de Verlaine et Rimbaud en 1964, de Caussimon en 1967, pour ne choisir que ces proses en particulier, on pouvait appréhender tout le sujet. Avec cet Apollinaire-là, il semble laisser derrière lui l’idée directrice d’un texte au profit de thèmes isolés qu’il relie par des exhortations : « Je t’engage, lecteur… », des intonations incantatoires : « Je salue en Guillaume… » On a l’impression que Ferré suit son idée – quelle peut-elle être exactement ? – sans se soucier de donner à son texte une structure vertébrée. Il reste quelques morceaux flamboyants, mais on ne sait pas ce que l’auteur désirait nous dire pour le centenaire de la naissance du poète.

Quelques mois plus tard, le 3 avril 1981 exactement, le même journal publie, dans la rubrique « Libres opinions » une Lettre ouverte au ministre dit de la Justice. Ferré veut appeler l’attention du ministre sur le cas de Roger Knobelspiess. Soit. Mais il en vient à évoquer Knobelspiess aux trois-quarts de sa lettre, et encore avec cette phrase ahurissante : « Le cas spécifique dont je veux vous parler avant d’en terminer, et c’est la raison de ma lettre, est celui de Knobelspiess ». Avant d’en terminer ! Il était temps, en effet. Depuis le début de son article, Léo Ferré avait disserté sur le pouvoir au fil de formules complexes et de phrases de plus en plus longues, en s’autorisant des incises qui font que le ministre ou, plus probablement, ses conseillers, son directeur de cabinet ou simplement son service de presse, n’ont pas dû être très convaincus. Non que le propos ne soit intéressant, que l’adresse, souvent, ne soit culottée. On est chez Ferré, le style ne trompe pas – mais que veut-il nous dire ? Je dis bien « nous » puisque la lettre est ouverte, publiée ? Il est peu vraisemblable que, dans les bureaux du ministère, on ait pu lire avec sérieux : « L’anguille est capable de déceler un centimètre cube d’alcool phényléthylique théoriquement dilué dans une quantité d’eau égale à cinquante fois la contenance du lac de Constance ». Nous disposons aujourd’hui d’un écrit de Léo Ferré mais nous avons le sentiment d’un acte un peu « à côté ». Peut-être, tout simplement, n’ai-je pas su comprendre cette épître mais je ne trouve pas que la route que suit son auteur soit très droite.

Encore ne s’agissait-il, dans ces deux exemples, que de textes courts consacrés à des personnes réelles – mais il n’en ira pas différemment, un peu plus tard, au fil d’un texte théorique qu’on a coutume de classer dans les écrits dits « philosophiques » de Léo Ferré (ce mot s’est imposé pour désigner un ensemble de textes de réflexion).

En février 1984, Actes Sud publie le premier cahier d’une revue-livre intitulée Créativité et folie. Dans cette première livraison (il n’y en aura pas d’autre), Léo Ferré propose un texte qui a pour titre Introduction à la folie. Huit pages de petit format (9 x 18 cm). On retrouve ici les caractéristiques relevées dans les deux proses précédentes : accumulation d’idées développées au fil de paragraphes qui ne s’enchaînent pas, phrases plus longues qu’autrefois… Les idées – celles qu’on peut distinguer l’une après l’autre, dans des « blocs » de texte – sont toujours celles de Léo Ferré : on est en pays de connaissance, assurément. On pourrait, si l’on voulait résumer à outrance, parler d’imagination opposée au pouvoir, ce qui est une constante de la création ferréenne. On ne s’étonnera pas non plus de croiser, au fil des pages, de nombreuses figures habituelles de son imaginaire : les animaux, Einstein, la marge, la musique, le refus. Ce qui est le plus déroutant, j’y insiste, est l’absence de rapport évident entre les idées, entre le propos d’un paragraphe et celui du suivant.

Dans le n° 9 des Cahiers Léo Ferré, Robert Horville s’est demandé si cette Introduction à la folie n’était pas destinée à être intégrée dans le Traité de morale anarchiste. C’est possible. Cela ferait alors remonter à plus tôt encore (L’anarchie est la formulation politique du désespoir, paru initialement en 1970) cette évolution de l’écriture en prose.

Peut-être est-ce ma propre compréhension qui est en cause, mais ce lieu n’a jamais eu la prétention de dire la certitude, il est aussi celui où s’expriment mes propres interrogations.

00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (42)

lundi, 16 avril 2007

Aspects de la recherche musicale

Dans la note intitulée Trois aspects de la recherche universitaire, j’avais évoqué des travaux publiés dans les domaines juridique, littéraire et sociologique. Voici à présent une étude consacrée au domaine musical, ce qui, très curieusement, est plutôt rare.

Céline Chabot-Canet, « Le populaire à l’origine du savant chez Léo Ferré. Entre métissages et paradoxes », in L’Éducation musicale, n° 541-542, mars-avril 2007. Sept pages.

L’auteur de l’article est pianiste, chanteuse et musicologue. Elle est aussi membre de l’International association for the study of popular music (IASPM). Sa notice biographique indique qu’elle va publier Le Phrasé vocal chez Léo Ferré, mais ne donne aucune précision : s’agit-il d’un nouvel article ou d’un ouvrage à paraître (où et quand) ? À suivre, car le titre est prometteur.

Dès l’abord, une heureuse surprise : les dates données sont exactes, les références fournies le sont aussi et les citations sont justes. Ce n’est pas si fréquent. Cela dit, on attendait un article un peu moins général, en lisant : « Nous étudierons les divers procédés employés par Ferré pour métamorphoser la chanson française en un genre savant, puis ceux utilisés en vue d’une popularisation du savant. Enfin, nous nous questionnerons sur la nature des relations entre savant et populaire chez Ferré : s’agit-il plus d’une fusion ou d’une juxtaposition ? » Le problème est parfaitement posé, mais le texte proposé n’y répond pas. Il ne parle d’ailleurs pas suffisamment de musique proprement dite.

L’exposé est juste, qui évoque « l’originalité par rapport à la chanson française contemporaine et la spécificité de l’artiste, aussi bien sur le plan compositionnel et structurel qu’interprétatif », qui relève que « l’influence et la connaissance approfondie du répertoire savant tiennent un rôle prépondérant dans l’élaboration de ce style très particulier, présage du caractère largement hétéroclite qui marqueront (sic) ses derniers concerts ».

« Un rapide préliminaire biographique », qui n’apporte rien que l’on ne sache déjà, ouvre l’article. Une remarque est intéressante : « Il est inévitable que Ferré ait été confronté enfant à la chanson populaire, laquelle constituait la majeure partie du paysage radiophonique ambiant de l’époque, cela même si cette formation, par imprégnation, s’inscrit curieusement en creux dans sa biographie ». Cette phrase rappelle l’idée que m’avait proposée Patrick Dalmasso, qui a conduit à l’écriture du texte Cet air qu’on cherche. Céline Chabot-Canet poursuit, citant « les références intertextuelles empruntées à la culture savante, mais également en s’éloignant du cadre traditionnel lié au genre ». Elle montre que « ce glissement de la chanson vers la musique savante passe également par la destructuration progressive de toutes les caractéristiques traditionnelles du genre jusqu’à lui échapper totalement, ce qui conduit Ferré à l’élaboration d’une esthétique inédite ». Tout cela est parfaitement exact, mais n’est pas nouveau, a été dit partout : toutes les sources sérieuses le relèvent. Pour l’auteur, la « destruction de la chanson traditionnelle » s’exprime par la fin de l’alternance couplet-refrain, du moins systématiquement ; l’allongement de la durée des textes enregistrés ; l’abandon de la mélodie pour un texte parlé ; une complexification du texte (« le langage poétique emprunte parfois à l’hermétisme ou à l’écriture automatique surréaliste »). Tout est vrai, rien n’est neuf. Ferré parvient donc à produire « un genre musical inouï ».

Avec intelligence, l’auteur relève que, pour Léo Ferré, « le public doit recevoir la musique comme il reçoit la chanson, c’est-à-dire par communication purement émotionnelle et instinctive, ce qui n’est pas sans introduire une certaine contradiction chez celui qui fait justement de la chanson un genre qui n’est pas immédiatement déchiffrable ». Cette notation est d’autant plus intéressante qu’elle est suivie d’une considération qui m’est chère, à savoir qu’il n’existe pas de contradictions, uniquement des complémentarités. Céline Chabot-Canet le dit : « L’auteur-compositeur est au centre de réseaux complexes, s’efforçant de concilier des notions en apparence paradoxales et pourtant complémentaires : le glissement d’un genre populaire vers le savant et l’ouverture du savant au populaire ».

Céline Chabot-Canet ne manque pas de relever de façon parfaitement justifiée ce qui est indéniable et dont beaucoup ne veulent pas entendre parler, la sensibilité de Léo Ferré « à la musique liturgique et à sa solennité », dont elle nous dit qu’« elle apparaît tout d’abord dans la diction très spécifique de Ferré, dont le ton parfois monocorde et proche du recto tono, entre voix parlée et voix chantée, rappelle la cantillation religieuse. (…) La diction se rapproche ainsi d’une sorte de récitatif liturgique qui installe une atmosphère solennelle ». Elle parle d’« un chœur qui évoque la foule et le peuple et qui n’est pas sans rappeler les voix des fidèles lors des cérémonies religieuses ». Elle ajoute un peu plus loin que Ferré se sert de cette méthode « pour renforcer la portée de son discours, lui conférant le caractère d’autorité incontestable et de vérité indéniable propre aux discours religieux ». On n’a pas assez dit, je pense, l’influence de son éducation catholique sur l’écriture littéraire et musicale de Léo Ferré. Qu’il l’ait rejetée est une chose, que son empreinte soit niée en est une autre. D’où lui viendrait alors cette notion permanente de la transgression et du plaisir dans le péché ? Céline Chabot-Canet a raison d’évoquer ce point qui méritait un plus ample développement. On espère qu’elle y reviendra.

Cette étude est rédigée dans une langue simple, jamais absconse, ce que j’apprécie toujours. Elle est parfaitement accessible à des lecteurs non musicologues, mais l’on n’y apprend rien de fondamentalement nouveau. Il reste que la présente note n’est qu’une indication de lecture : il me paraît délicat, en effet, de faire la critique d’un article critique.

00:00 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 avril 2007

Des « périodes »

Je supporte mal qu’un être soit découpé en rondelles, en tranches, soit compartimenté, borné à gauche et à droite, arrêté. La plupart du temps, on le sait, ces découpages sont faux. En tout cas, ils sont insupportables. Un homme est un, indivisible, et son œuvre, s’il en a une, l’est comme lui. Déterminer des périodes, c’est donner aux circonstances, aux rencontres, une importance qu’elles n’ont pas. Il n’est évidemment pas question – ce serait absurde – de nier le rôle joué par tel ou tel, de négliger l’importance de telle personne, de réduire l’influence de tel moment. Il reste que l’homme, et l’artiste s’il est artiste, est unique, entier dans le déroulement de sa vie qui ne tient ni dans un catalogue de firme phonographique ni sur un registre d’état-civil, ni dans un lit conjugal, ni dans une école de pensée, ni dans une maison…

Léo Ferré n’a pas connu de périodes, tout cela est faux. Je pense que je ne convaincrai pas car l’idée est si ancrée que je n’ébranlerai pas l’édifice. Tant pis.

Il n’y a pas de « période Chant du Monde », de « période Odéon », de « période Barclay », de « période toscane » (soit les « période CBS », « période RCA », « période EPM » « période La Mémoire et la mer »). Il n’y a pas de « période Odette », de « période Madeleine », de « période Marie ». Il y a un homme et son œuvre, en tout et pour tout. Ce qu’on étiquette « périodes » est toujours la conséquence de questions autres qu’artistiques.

Dans le cas de Léo Ferré – on ne reviendra pas ici sur la question du pain retrouvé abordée plusieurs fois dans ces pages – on sait que la parution, en disque ou en volume, de telle œuvre à tel moment, est exclusivement le fait de circonstances matérielles précises et d’opportunités. On sait que l’œuvre en question, la plupart du temps, fut écrite ou composée antérieurement, voire bien longtemps auparavant. Et parfois, on s’en apercevra lorsqu’on disposera de la totalité du corpus, encore plus longtemps auparavant, quelquefois des années avant ce qu’on imaginait jusque là. Autant dire que, dès ses débuts et sans doute dès sa jeunesse, voire dès son enfance, sans qu’il soit évidemment question de prédestination, Ferré était dans Ferré. Il n’aurait alors fait qu’une chose : passer sa vie à s’accomplir, c’est-à-dire à éclore. Il faut une vie pour faire sa vie.

On n’en finirait pas de donner des exemples battant en brèche l’idée admise. On devra donc se cantonner à quelques uns. Cette fameuse « période Barclay », par exemple, est inexistante. C’est un fantasme, un mythe, une chimère. Ainsi, le disque d’Aragon (1961) était prêt en 1959, soit avant l’entrée de Ferré chez Barclay. Belleret évoque même un projet au Chant du Monde avec une pochette d’Hervé Morvan (je rappelle à ce sujet que ni sa fille Véronique ni son assistant Léo Kouper n’en ont jamais entendu parler et qu’il n’existe aucun travail préparatoire). Les mises en musique de poèmes extraits de Poète… vos papiers ! seront constantes et étalées sur les catalogues de plusieurs maisons. Le disque de 1969, le célèbre 33-tours à pochette blanche, était prêt à paraître longtemps avant, sa sortie ayant été retardée par des inquiétudes que la chanson Les Anarchistes causait à l’éditeur. D’ailleurs, cette chanson était écrite et composée dès 1967 (ou 1965, selon les sources). Elle fut retardée, avant même la maison Barclay, par Madeleine Ferré qui pensait, avec ses raisons, que son mari ne devait pas l’enregistrer. On sait que le départ de Ferré de chez Barclay eut lieu après la parution du disque de 1974 et qu’une clause de son contrat lui interdisait d’enregistrer ailleurs avant le 1er novembre 1976. Mais ce fut un épiphénomène. Dans une lettre qui a été publiée – ce n’est pas moi qui l’affirme – Ferré dit à Barclay (je parle ici de Barclay lui-même, non de sa maison) qu’il aurait sans doute signé un nouveau contrat avec lui s’il avait eu l’idée d’effectuer une prise du spectacle du Palais des Congrès, en novembre 1975. Barclay ne l’ayant pas cru utile, ou n’y ayant tout simplement pas pensé, Léo Ferré n’est pas partant pour un nouveau contrat. S’il avait existé un enregistrement public du Palais des Congrès, Ferré aurait continué chez Barclay avec sa nouvelle manière : un orchestre symphonique dirigé par lui, jouant sa musique orchestrée par lui. La maison aurait-elle été d’accord, c’est une autre affaire, un autre débat. Il reste que la supposée « période symphonique » serait alors contenue dans la supposée « période Barclay » et non opposée à elle, non à cause d’orientations artistiques différentes, mais tout simplement par des contingences matérielles. Ce qui importe, c’est de bien comprendre que la supposée « période Barclay » est elle-même constituée de plusieurs chemins qui sont tout autant constitutifs de Ferré lui-même. Entre autres, les grands microsillons consacrés aux poètes. C’est dans ce catalogue qu’on en trouve le plus. Cependant, on sait que des musiques pour Verlaine furent composées en 1959, soit avant l’inscription de Ferré au fronton du temple Barclay. Ces ensembles sont une part intégrante de son travail et il faut être têtu pour persister à ne pas les inclure dans la pseudo-intégrale (la seconde, pourtant) publiée en 2003 par cette maison, accompagnée d’un livret à l’improbable titre Les Années de feu. Comme s’il n’y avait plus eu, ensuite, que des cendres ! [1] Enfin, de quel feu s’agit-il ? Où est le rapport entre le 25-cm de 1960 et le 30-cm de 1974 ? Entre Quand c’est fini, ça recommence et Les Amants tristes ? Où est donc la « période Barclay » ?

La soi-disant différence d’écriture « après 1968 » est, au moins en partie, un leurre : beaucoup de textes étaient composés avant et ne sont sortis ensuite qu’à cause, là encore, de contingences. On le sait partiellement, on le constatera plus tard, quand auront été publiés de nouveaux éléments. L’essentiel, ici, est que ce ne fut pas un choix artistique que de rendre publiques telles créations après 1968, mais uniquement le résultat de circonstances affectives et sociales. Or, on ne peut lier un homme à l’histoire de son temps exclusivement, ni simplement à ses histoires d’amour. Bien sûr, toutes concourent à le constituer – mais pas seulement. Il reste la part de l’individu, cette chose qui fait qu’il est lui et personne d’autre, et c’est de cette part que naît le processus de création artistique. Il se nourrit certes, ensuite, des deux histoires en question, pousse sur leur terreau, mais il naît là.

Poète… vos papiers !, initialement publié en 1956 à la Table Ronde, est constitué de poésies écrites dès 1953 et même avant, au moins pour certaines. Avant de paraître chez cet éditeur, il fut refusé par Laffont et par Denoël. Cet exemple permet de comprendre qu’il est absurde de lier, par exemple, Poète… vos papiers ! à la « période Odéon » puisque, s’il avait paru en 1953, il eût été possible de le rattacher à la « période Chant du Monde ». Ce ne fut qu’affaire de circonstances et de délais. S’il avait existé d’authentiques périodes dans la vie et l’œuvre de Léo Ferré, il n’aurait pas mis en musique, sa vie durant, des textes de ce recueil, ce livre fondateur, finalement. Il y a fort à parier que, s’il avait vécu, Ferré serait, un jour ou l’autre, parvenu à mettre en musique la totalité du livre, excluant de fait, on le remarque, la notion d’« après 1968 ».

Autre exemple, celui des pages finales du roman Benoît Misère, achevé en 1970 dans les circonstances déjà narrées dans ce carnet : le passage dans lequel Misère s’adresse aux morts où, longtemps, l’on a cru discerner l’écriture d’« après 1968 » est, on le sait aujourd’hui, extrait de Lettre à une tombe, fragment du recueil inachevé Lettres non postées, soit une prose des dernières années 50, au plus tard des toutes-premières années 60.

Les exemples ne manquent pas ; une énumération lasserait. Mon idée est qu’il n’y a qu’un seul Léo Ferré avec une seule œuvre, celle-ci ayant été délivrée (et l’on pourrait gloser sur ce terme ! [2]) au fil des ans, à la faveur de circonstances particulières lui appartenant ou non, c’est-à-dire sur lesquelles il eut prise ou pas. Lui ne cessa jamais d’être lui-même et d’écrire ce qu’il désirait écrire, le présentant au public soit dans la suite immédiate de l’écriture, soit quelque temps après, soit longtemps plus tard. Le temps, d’ailleurs, n’eut jamais grande importance pour lui. Il disait fréquemment : « Il y a quelques années » ou « Il y a deux ans » pour signifier un moment vieux parfois d’une ou deux décennies. Combien de fois a-t-il parlé de « ce temps relatif », propos qu’il faut rapprocher de phrases comme « moi vieillissant au fil de toi maintenant que je pense à toi » ou de « il n’est de vivace que le temps de ma folie ». N’extrapolons pas.

Un seul constat s’impose. Tout texte, publié ou non, en vers classiques ou libres, ou bien en prose, est susceptible d’être un jour mis en musique. De tout long texte peuvent à tout moment naître plusieurs chansons. Toute poésie peut être regroupée avec d’autres. Toute œuvre déjà enregistrée peut être refaite. Toute musique peut ressortir, au moins partiellement, dans un ensemble plus vaste. Tout texte interprété en scène peut un jour être enregistré, parfois très longtemps après, ou bien rester inédit en version de studio. Tout titre prévu mais non employé peut devenir celui d’un autre projet. Rien n’est jamais figé dans la création ferréenne et les années passant n’y font strictement rien. De là, la fausseté des « périodes » découle d’évidence. Léo Ferré a toujours considéré son travail comme lui appartenant entièrement puisqu’issu de lui, de sa tête, son dernier bastion de solitude, son ultime tour de guet. De là, certainement, cette position de démiurge. Créant son monde, il l’anime ainsi qu’il le souhaite, en rature le dialogue, en bouscule les personnages. Cet aspect des choses nous amène à un autre propos : imaginer Ferré romancier, exclusivement romancier, ce serait penser un créateur de livres foisonnants, aux personnages récurrents, soumettant ses créatures imaginaires à des vouloirs profonds et soudains. C’est-à-dire que ce ne serait pas exactement Benoît Misère. Là encore, n’extrapolons pas.

En revanche, s’il faut discerner une frontière indéniable, ce sera celle d’une évolution de sa prose vers 1980, à peu près. C’est un autre problème, pas du tout lié à quelque idée de période que ce soit, et sur lequel je n’en finis pas de m’interroger. Il faudra bien y venir et consacrer à ce sujet le développement qu’il mérite et que je repousse depuis des mois. Je ne suis pas certain, en toute honnêteté, d’avoir vraiment compris ou seulement cerné ce changement stylistique qui, à mon avis, n’a rien à voir avec « le style de l’invective » qu’il disait chercher depuis – au moins – 1962. Ce sera le sujet d’une autre note.

_______________________

[1]. Je signale par ailleurs que le titre Les Années de feu existait déjà, appliqué à une anthologie de disques de quarante-neuf vedettes (dont Ferré lui-même) publiée par Sélection du Reader’s Digest.

[2]. Distribuée, sortie des livres, libérée, défaite de son uniforme ? Ce mot paraît, en l’espèce, bien convenir.

00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (14)

jeudi, 05 avril 2007

Ce qu’on disait du récital donné à Bobino en 1967

On avait pris l’habitude, depuis l’installation de Léo Ferré en Italie, de parler d’« exil », de « retraite toscane », de « refuge toscan ». On montrait « le patriarche » sur ses terres, avec sa famille. Cependant, on disait la même chose, entre 1963 et 1968, de son installation dans le Lot : « l’ermite de Saint-Clair », « le sage de Gourdon », on évoquait « son repaire quercynois »… tant il est vrai – apparemment du moins – que, Villon le disait déjà, « Il n’est bon bec que de Paris ».

On s’intéressera ici à la réception qui fut celle du récital présenté à Bobino en 1967. Cette année, nul ne le savait encore bien sûr, devait être la dernière avant que Léo Ferré, justement, ne change de vie et que la société ne se transforme, quelques semaines plus tard. Les articles parus dans la presse à ce moment-là ont rétrospectivement valeur documentaire.

Où en est Ferré en 1967 ? Il enregistre un disque de treize chansons et intente un procès à Barclay qui n’en édite que douze. Il publie deux 30-cm entièrement consacrés à Baudelaire. Il achève le livre de souvenirs de son épouse, Les Mémoires d’un magnétophone, qu’il a imprimé lui-même. Il élève dans son domaine du Lot un très grand nombre d’animaux dont cinq chimpanzés parmi lesquels sa préférée, Pépée. Il s’est éloigné de Paris mais effectue de régulières tournées. Marie est déjà dans sa vie.

Il chante à Bobino au cours des mois de septembre et d’octobre, à 21 h sauf le mardi et les samedis et dimanches, à 15 h. Le programme vendu dans la salle comprend un extrait du livre de Charles Estienne. Il est accompagné au piano par Paul Castanier et, pour quelques chansons, par des bandes enregistrées.

Dans France-Soir du 22 septembre, Jacqueline Cartier écrit : « Il jette avec une jaillissante invention poétique des perles aux pourceaux que nous sommes. Des perles qu’il mêle à la boue qu’il remue. On prend le tout en pleine face. Sur une divine musique, moitié Mozart moitié java ».

Ce n’est pas l’opinion de Claude Sarraute dont l’affection et l’estime qu’elle voue habituellement à l’artiste sont pourtant connues : « On est tout surpris de découvrir sous la plume de ce merveilleux compositeur de grands arpèges nobles, des crescendos pathétiques et des effets d’orchestration d’un mauvais goût flagrant. Loin de faire ressortir ses textes, ils les recouvrent sous un flot limoneux, d’où émergent tout à coup, trop brèves pour être saisies et notées, une pensée taillée en diamant ou une image jaillie de l’étincelle de deux mots entrechoqués », déclare-t-elle dans Le Monde du 23. On suppose qu’elle pense aux orchestrations enregistrées de Defaye, qui ne méritent pas tant de sévérité, et qu’elle les attribue à Ferré lui-même.

« Le public aime ce poète grinçant qui n’a peur de rien, qui donne des coups de poing au nom de la liberté et de la vie. Avec un cœur gros comme ça », estime Paris-Match du 30.

À l’opposé de Claude Sarraute, Suzy Chevet, dans Le Monde libertaire daté septembre-octobre, trouve que ses « nouvelles chansons, tendres, incisives, fustigeantes », il les « a enveloppées dans une gaze d’harmonie somptueuse et délicate ». Elle ajoute, à la fin d’un long article : « Une fois de plus, seul devant la maffia, Léo Ferré a gagné la partie… On peut gager que la queue s’allongera rue de la Gaîté pour voir et entendre le grand poète anarchiste ».

Jean Warren juge, dans L’Écho de la mode du 8 au 14 octobre, qu’« il y a de la poésie dans le langage populaire, ses expressions et même ses injures. Il y a trop de système dans celle de Ferré, trop de métier dans les effets, trop de démagogie dans les clins d’œil. C’est de la propagande électorale. (…) Il m’a semblé que ces vingt chansons nouvelles (sur vingt-six) avaient quelque chose de cérébral qui leur ôtait de la chaleur et le contraste entre celles-ci et les autres, les anciennes, était violent comme un chaud et froid. (…) Je sais, Ferré, ce n’est pas que la bluette. Il a choisi la difficulté, il préfère la bagarre, il impose son style. Mais il n’a pas convaincu son public ».

Vingt-six chansons dont vingt nouvelles ? D’autres sources affirment : trente chansons dont vingt-six nouvelles (L’Aurore du 20 septembre). Le programme, dont on parlera plus loin, ne fournit aucune liste, aucun répertoire. L’enregistrement du spectacle, fait pour la radio, qui circule depuis quarante ans de cassette en cassette et de CD en CD, regoupe uniquement seize chansons dont dix nouvelles, mais il ne s’agit que d’extraits.

Lucien Nicolas pense, dans Diapason de novembre, que Ferré est un « jongleur de comparaisons efficaces (issues d’une technique personnelle qui va parfois jusqu’au procédé), maître dans l’art d’assembler nouvellement les mots pour expliquer mieux des façons nouvelles de voir et de penser, grand sabreur de personnages illustres, pointu comme un porc-épic et meurtri pourtant comme un oiseau ». Il ajoute que Léo Ferré « joue souvent de hardiesses faciles. Le vinaigre s’est imposé. Il reste tout de même un personnage habile et chaleureux qu’on peut encore écouter avec attention, plaisir et profit ».

Dans Le Cri du monde de novembre, Bernard Langlois remarque « un vieux bonhomme à la voix hésitante, aux gestes ridicules, aux effets trop appuyés ». Il estime qu’« il n’y a pas de désespoir, chez Ferré. Seulement une hargne systématique et soigneusement entretenue, une révolte en conserve, un anarchisme qui fait le trottoir ». Il frappe : « Si c’est ça Ferré, merde à Ferré ! » Et puis, il revient sur ses pas : « Le meilleur côtoie le pire. D’un tas de fumier sort, çà et là, une fleur merveilleuse de délicatesse et de beauté. (…) Allons, M. Ferré, (…) vous valez mieux que ce triste cinéma de Bobino 1967. Vous valez mieux que cette querelle stupide et publicitaire avec M. Stark. Vous valez mieux que ces dernières chansons-recettes, truffées de gros mots et d’effets faciles. Laissez donc les beatniks sur les bords de Seine. N’épousez pas leurs révoltes : à vingt ans, elles leur vont bien. Vous en avez tantôt soixante. Ce serait tellement dommage que vous deveniez le Maurice Chevalier de la chanson anarchiste ! »

Tantôt soixante ? Langlois a le raccourci excessif : en 1967, Ferré a cinquante et un ans. Quant aux jeunes, l’année suivante les verra l’ovationner.

Dans mes dossiers, l’année 1967 est riche : on y trouve des articles concernant Bobino ; d’autres, le disque de l’année ; d’autres encore, le livre Les Mémoires d’un magnétophone ; d’autres enfin, l’affaire À une chanteuse morte. Quelquefois, ces sujets se recoupent sous la même plume. On trouve également le compte rendu du spectacle de la Mutualité pour Le Monde libertaire ; celui d’un récital donné à Toulouse… Il est difficile d’effectuer un tri entre ces sources pour faire ressortir un propos précis, une problématique exacte.

Voyons à présent ce qui se passe dans la salle le soir de la première. Il se trouve que j’ai pu acheter, il y a quelques années, chez un marchand de disques parisien, le programme d’un critique qui avait pris à l’intérieur des notes pour son article. Je ne sais pas de qui il s’agit. Il écrit au stylo à plume et, dans ces mots tracés à chaud et dont l’encre bleue a un peu pâli, je déchiffre : « Salle comble. Un public assez mélangé ne comprenant pas comme dans les précédentes manifestations de Léo Ferré un maximum de jeunes gens venant des banlieues rouges des environs de Paris. Un promenoir retrouvant ses fastes passés ». Qui assiste à cette soirée ? Le même témoin relève les noms de « Sophie Desmarets, Marcel Achard sans Juliette, Renée Passeur, Mme S. accompagnée de René Floriot, Jean-René (sic) Caussimon, Alain Delon, Louis Aragon, Louise de Vilmorin, Barclay, Guy Bedos, Jean Tissier, Pierre Cardin, Régine » et d’autres noms illisibles. Le journaliste consigne encore quelques réactions qui suivent À une chanteuse morte. Marcel Achard : « Trop violent ». Guy Bedos : « Emmerdant ». Jean-Claude Brialy : « J’ai aimé cette chanson ». L’échotier note, parlant de Léo Ferré : « Toujours le même costume noir. La Maffia (modifiée pour Coquatrix). Aragon : Je chante pour (sic). Troisième (ou cinquième, le chiffre est difficilement lisible) chanson excellente ». Il reste que je ne connais pas l’article né de ces observations intéressantes qui, pour le moment, restent donc anonymes.

Voyons à présent ce qui se passe dans la salle le soir de la première. Il se trouve que j’ai pu acheter, il y a quelques années, chez un marchand de disques parisien, le programme d’un critique qui avait pris à l’intérieur des notes pour son article. Je ne sais pas de qui il s’agit. Il écrit au stylo à plume et, dans ces mots tracés à chaud et dont l’encre bleue a un peu pâli, je déchiffre : « Salle comble. Un public assez mélangé ne comprenant pas comme dans les précédentes manifestations de Léo Ferré un maximum de jeunes gens venant des banlieues rouges des environs de Paris. Un promenoir retrouvant ses fastes passés ». Qui assiste à cette soirée ? Le même témoin relève les noms de « Sophie Desmarets, Marcel Achard sans Juliette, Renée Passeur, Mme S. accompagnée de René Floriot, Jean-René (sic) Caussimon, Alain Delon, Louis Aragon, Louise de Vilmorin, Barclay, Guy Bedos, Jean Tissier, Pierre Cardin, Régine » et d’autres noms illisibles. Le journaliste consigne encore quelques réactions qui suivent À une chanteuse morte. Marcel Achard : « Trop violent ». Guy Bedos : « Emmerdant ». Jean-Claude Brialy : « J’ai aimé cette chanson ». L’échotier note, parlant de Léo Ferré : « Toujours le même costume noir. La Maffia (modifiée pour Coquatrix). Aragon : Je chante pour (sic). Troisième (ou cinquième, le chiffre est difficilement lisible) chanson excellente ». Il reste que je ne connais pas l’article né de ces observations intéressantes qui, pour le moment, restent donc anonymes.

Il faut à présent revenir sur le billet de Claude Sarraute, précédemment cité. Il présente une idée que j’ai lue ailleurs aussi, apparemment fréquente à ce moment-là. Léo Ferré vivant à la campagne, dans le Lot, aurait perdu de sa virulence. La journaliste écrit : « Le rat des villes est devenu rat des champs. Il ne trébuche plus « À coups d’roulis à coups d’rouquin » sur le pavé de Paris, « Regards perdus dans le ruisseau / Où va la rue comme un bateau ». Les « copains d’la nuit » se sont dispersés, et Léo Ferré, cette « graine d’anar », est allé s’enfouir loin du tohu-bohu des vitrines, des encombrements de voitures et du « néant sous le néon » dans un château en ruine. Ce qu’il nous offre aujourd’hui, c’est l’ample méditation d’un sage solitaire, c’est le chant contemplatif d’un berger qui se tient compagnie à lui-même. Ses vieilles rancœurs, ses belles fureurs contre l’injustice, contre la guerre, contre « la politique-chiotte et les parlotes » le secouent encore, par moments, l’arrachant à sa contemplation. Et l’opposition demeure, dans sa vision du monde, entre ce qui est illusoire et ce qui tient le coup, entre une vie de mensonge et une vie de vérité, recherchée de façon toujours très surréaliste, dans l’amour d’abord, dans la poésie ensuite. Les épaules carrées, le regard assuré, les cheveux en auréole, le Zarathoustra du Lot a trouvé dans le lyrisme, dans l’abandon lucide aux forces telluriques, une nouvelle source d’inspiration, plus ample peut-être, mais moins aiguë, moins explosive surtout ».

On avait également remarqué, l’année précédente, à propos du 30-cm Barclay intitulé 1916-19…, une grandissante acrimonie : « N’êtes-vous pas un peu pessimiste ? La Poésie, Le Palladium, On s’aimera, C’est la vie, etc. Tout cela n’est-il pas amer et destructif ? Quoi de positif dans vos chansons de maintenant ? Quoi pour exalter l’amour, la charité, la beauté ? Où sont Vingt ans, Nous deux, Les Poètes ? Amusez-vous sur la télé ou Gagarine, bien sûr, mais n’oubliez pas la grâce aimantée des fortes amours », conseillait à Ferré Lucien Nicolas, dans Diapason de mai 1966.

Il ne faut pas récrire l’histoire ni, surtout, interpréter rétrospectivement. Il est en effet si facile, a posteriori, de dire que la presse avait remarqué un certain malaise chez Ferré, à travers ses chansons du moment – lorsqu’on sait qu’en mars 1968, quelques mois à peine après, tout changera. Cependant, on avait effectivement noté quelques inclinaisons nouvelles au cours de ces deux années où l’existence de Ferré prenait des proportions difficiles qui aboutiraient, en 1968, à ce qu'il nomma « sa révolution personnelle ». Même en faisant la part de l’habituelle nostalgie (c’était mieux avant, où sont les chansons de naguère ?), on remarque que les auteurs d’articles ont eu la puce à l’oreille. Cela étant, dans les années à venir, il diront encore que c’était mieux avant... en pensant à Bobino 1967. On le dira encore plus tard en inventant de toutes pièces une « période Barclay » qui n’existe pas puisqu’elle est elle-même constituée de plusieurs aspects de l’œuvre. On le dira jusqu’au bout alors que la « période toscane » comprendra à plusieurs reprises des éléments de la « période Odéon ». Cette fausse question des « périodes » supposées de Léo Ferré fera ultérieurement l’objet d’un développement détaillé.

00:00 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (6)

mardi, 03 avril 2007

L’année 1970

Janvier

Le samedi 3, il chante à la Maison de la culture de Saint-Denis. Il se produit à la Mutualité, du mardi 6 au samedi 10, le prix des places étant fixé à dix francs. Il est accompagné au piano par Paul Castanier. Le programme vendu dans la salle comprend des propos recueillis par Françoise Travelet, l’année précédente. Le mercredi 7, il passe au journal télévisé de la nuit. À la mi janvier, il effectue une tournée de quinze jours au Canada, puis il chante au Théâtre 140, à Bruxelles, dont le directeur est Jo Dekmine (né en 1930), qu’il connaît depuis des années. Il rencontre le peintre belge d’origine polonaise, Charles Szymkowicz (né en 1948). Le samedi 24, il écrit pour lui un texte : « Le graphisme, c’est un peu la musique du papier... » Toujours en janvier, les actualités Gaumont lui consacrent six minutes, sous le titre Un nouveau Léo Ferré. Les lundi 26 janvier, lundi 2, mercredi 4, vendredi 13 et vendredi 20 mars, mardi 14 et samedi 25 avril, mercredi 21 octobre, il enregistre deux 30-cm Barclay intitulés Amour Anarchie, Ferré 70, qui comprennent : Le Chien, Petite, Poète... vos papiers!, La Lettre, La the nana, La Mémoire et la mer, Rotterdam, Paris, je ne t’aime plus, Le Crachat, Psaume 151, L’Amour fou, La Folie, Écoute-moi, Cette blessure, Le Mal, Paris, c’est une idée, Les Passantes, Sur la scène. Les deux disques, publiés séparément, seront ensuite groupés dans un album dont la pochette originale contient le texte « L’anarchie est la formulation politique du désespoir... » (il s’agit de celui publié dans Le Monde libertaire en janvier 1968, sous le titre Introduction à l’anarchie). Le Chien et La the nana sont accompagnés par le groupe pop Zoo. Le lundi 26 janvier, il enregistre La the nana. Cette prise est demeurée inédite. Le mercredi 28, il enregistre Sur la scène et La Lettre. Ces deux prises sont demeurées inédites. Les jeudi 29 janvier et mercredi 21 octobre, Ferré enregistre respectivement L’Adieu (poème d’ Apollinaire) et Avec le temps, qui deviendront un 45-tours Barclay (L’Adieu ne figure pas sur un 33-tours original ; il sera repris des années plus tard dans un 33-tours de compilation). Dans le mois, il donne une interview à France-Soir.

Février

Le jeudi 5, il passe à la radio canadienne dans l’émission Le Sel de la semaine. Toujours en février, à New York, un rendez-vous est raté entre Ferré et Jimi Hendricks. La rencontre était organisée par Jean Fernandez, représentant la maison Barclay aux États-Unis. Ferré rencontre les Moody Blues (Justin Hayward, Graeme Edge, Mike Pinder, Ray Thomas et John Lodge) et envisage une collaboration qui n’aura pas lieu à cause de problèmes de calendrier. Il est question qu’ils l’accompagnent dans La the nana et qu’ils se produisent ensemble au festival de la Pop music, au Palais des Sports. Les Moody Blues eux-mêmes envisagent de faire enregistrer Léo Ferré en anglais. Ferré tourne au Canada et Fernandez organise un enregistrement avec John Mc Laughlin, Miroslav Vitous et Billy Cobham. La bande est envoyée à Paris pour qu’y soit superposée la voix de Léo Ferré. Finalement, cela ne se fait pas et André Hervé, du groupe Zoo, l’utilise comme ligne directrice pour réaliser l’accompagnement du Chien. Le samedi 14, Ferré se produit au centre culturel de Seraing (Belgique). Il donne une interview à Témoignage chrétien du vendredi 27.

Mars

Le lundi 2, il enregistre La the nana et Les Passantes. Ces deux prises sont demeurées inédites. Le mardi 3, il enregistre Psaume 151. Cette prise est demeurée inédite. Le jeudi 12, il enregistre une émission de télévision qui ne sera pas diffusée, Tous en scène. Le vendredi 20, il enregistre La the nana. Cette prise est demeurée inédite.

Premier trimestre

Le texte Le mot, voilà l’ennemi paraît dans La Rue, n° 7, daté du 1er trimestre.

Avril

Il chante au Palais des Sports de Tours. Le mardi 14, il enregistre La the nana. Cette prise est demeurée inédite. Il accorde un entretien à Popmusic du jeudi 23. Il envisage de réenregistrer C’est extra avec les Zoo. Toujours en avril, Catherine Sauvage grave chez Philips Sur la scène et La Marseillaise.

Mai

Le jeudi 21, il chante au Pavillon des floralies de Vincennes. Le samedi 23, il passe à la télévision dans l’émission Samedi et compagnie, sur la 1e chaîne. Le vendredi 29 voit la naissance de son fils Mathieu, qu’il cachera durant longtemps.

Juin

Le vendredi 19, il achève à Florence la rédaction de son roman Benoît Misère. Quand Sartre effectue dans les rues, les samedi 20 et vendredi 26, une vente sauvage de La Cause du peuple, Ferré pense l’accompagner puis se ravise, craignant qu’on ne le taxe de volonté publicitaire. Les lundi 22 et mardi 23, il enregistre trois chansons en italien, I poeti, Niente più et La Notte dans une traduction d’Enrico Medail. Ces prises sont demeurées inédites. Le mardi 23, il envoie une lettre à Aragon, après le décès d’Elsa Triolet qu’il a appris avec retard.

Juillet

Le mardi 7, il chante au Théâtre de Verdure de Nice, le mercredi 29, au Théâtre antique d’Orange, le jeudi 30, il donne un récital à Marseille, Théâtre aux Étoiles, un théâtre en plein air installé l’été au palais du Pharo.

Août

En août, il est en Corse. Le mardi 4, il chante à Bonifacio.

Deuxième et troisième trimestres

Dans La Rue, n° 8, daté des 2e et 3e trimestres, est publié le poème Les Chants de la fureur, chant 1, Guesclin.

Septembre

Benoît Misère est publié par Robert Laffont (l’ouvrage porte un bandeau : « Le premier roman de Léo Ferré »), à l’initiative de Revel.

Octobre

Le mercredi 28, il passe à la télévision dans l’émission Post scriptum, sur la 2e chaîne, où l’on présente Benoît Misère, avec Paul Guimard et Jean-Pierre Chabrol. Le jeudi 29, il chante au Griffith Club de Genève. L’ invitation porte la mention : « Grande soirée d’ouverture (smoking conseillé) ».

Novembre

Du mercredi 11 novembre au mercredi 16 décembre, il passe à Bobino, au long de quarante-deux représentations qui ont lieu tous les soirs sauf le lundi à 21 h, le dimanche à 15 h. Ce sera la dernière fois car Félix Vitry, le directeur de la salle, mourra quelque temps après. Léo Ferré ne voudra pas continuer à chanter à Bobino après Vitry. Le programme vendu dans la salle comprend Demain. Lors de ce spectacle, il interprète Il y a, qu’il n’enregistrera jamais. Il est accompagné au piano par Paul Castanier. Dimanche 15, il passe au journal télévisé de 20 h. Il donne une interview à Bonnes Soirées du dimanche 15 et à Femmes d’aujourd’hui du mercredi 18. Le samedi 21, il passe à la télévision dans l’émission Samedi et compagnie où des extraits du récital à Bobino sont donnés.

Décembre

Au théâtre du Tertre, le comédien Jacques Roux met en scène et interprète Une saison en enfer, spectacle au cours duquel il fait entendre des chansons de Léo Ferré (il s’agit du disque Verlaine et Rimbaud, qui passe sur un électrophone posé au sol). Le jeudi 31, il donne une interview à Émile Noël, pour l’émission Profils sur France-Culture.

Quatrième trimestre

Le texte Le Conditionnel de « variétés » est donné dans La Rue, n° 9, au 4e trimestre. C’est Jean-Pierre Chabrol qui a trouvé ce titre.

Dans l’année

Barclay publie un dossier de presse non daté avec le texte de Maurice Frot, Léo, forgeron de l’enfer. Dans l’année, il donne une interview au Soir illustré. Toujours dans l’année, le pétrolier Antar commandite à Barclay un 45-tours promotionnel qui comprend Jolie môme et Merde à Vauban, dans le cadre de son opération Antarama 70. Au cours d’un Campus spécial « 30-40-50 » réunissant trois générations d’artistes, Ferré rencontre Claude Nougaro.

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 01 avril 2007

Imprimatur, IV

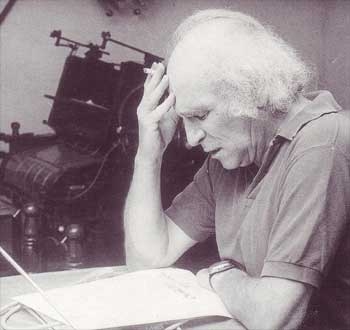

(photo X, vers 1979)

Définitivement fixé en Italie, Léo Ferré installe bientôt, de nouveau, son imprimerie et crée ses éditions, Gufo del Tramonto – le Hibou du couchant – qu’il ne commercialisera pas. Il s’attachera à des formats inusités et au choix de papiers non prestigieux, mais d’excellente texture. Finis les dos thermocollés de la période précédente. À présent, les plaquettes – à l’exception des « quatre-pages », « huit-pages » et de Je parle à n’importe qui – seront agrafées. Sur la photographie ci-dessous, on remarque évidemment, aux côtés de la presse, la présence d’un piano électrique. Tout cela est, chez Léo Ferré, véritablement indissociable.

Sa première production estampillée Gufo del Tramonto paraît en 1974. C’est une plaquette au format tout en hauteur de 13 x 38 de trente-six pages non foliotées, intitulée Il est six heures ici et midi à New York. C’est toujours la même formule que retient l’auteur : textes et illustrations en trois bichromies (noir-rouge, noir-bleu et noir-jaune : les passages sont effectués séparément). Il effectue cette réalisation avec l’aide de sa belle-sœur Danièle, comme le précise l’achevé d’imprimer du 2 novembre 1974. Les illustrations sont d’Astrid, Pisanello, Millet, Serge Arnoux, Beham, Naudin, Callot, Van Gogh, Daumier, Jean Veber, Bodmer, Braquemont, Bellanger, Brouet, ainsi qu’une gravure flamande de 1647.

Sa première production estampillée Gufo del Tramonto paraît en 1974. C’est une plaquette au format tout en hauteur de 13 x 38 de trente-six pages non foliotées, intitulée Il est six heures ici et midi à New York. C’est toujours la même formule que retient l’auteur : textes et illustrations en trois bichromies (noir-rouge, noir-bleu et noir-jaune : les passages sont effectués séparément). Il effectue cette réalisation avec l’aide de sa belle-sœur Danièle, comme le précise l’achevé d’imprimer du 2 novembre 1974. Les illustrations sont d’Astrid, Pisanello, Millet, Serge Arnoux, Beham, Naudin, Callot, Van Gogh, Daumier, Jean Veber, Bodmer, Braquemont, Bellanger, Brouet, ainsi qu’une gravure flamande de 1647.

En 1975, il imprime L’Espoir, recueil de textes et d’illustrations de vingt-quatre pages au format 22 x 27 avec des textes, des illustrations et des photographies de Grooteclaes, des lithographies de Steinlen et Odilon Redon. Le recueil, entièrement en noir et vert, atteste la trichromie : trois passages en machine. Et Mathieu en couverture. Des exemplaires de cette plaquette ont été encartés dans le programme du spectacle donné cette année-là au palais des Congrès.

En 1975, il imprime L’Espoir, recueil de textes et d’illustrations de vingt-quatre pages au format 22 x 27 avec des textes, des illustrations et des photographies de Grooteclaes, des lithographies de Steinlen et Odilon Redon. Le recueil, entièrement en noir et vert, atteste la trichromie : trois passages en machine. Et Mathieu en couverture. Des exemplaires de cette plaquette ont été encartés dans le programme du spectacle donné cette année-là au palais des Congrès.

La même année, Je parle à n’importe qui est un ouvrage de très grand format (28 x 42) publié sur vingt-huit pages, illustré par Charles Szymkowicz. Les pages ne sont pas reliées du tout, comme souvent dans les livres d'art, et foliotées en chiffres romains. Le tirage fut de deux-cent cinquante exemplaires numérotés sur papier du moulin Magnani à Pescia, en Toscane – moulin dont on trouve une trace dans Et... basta ! L’ouvrage est dédié à Marie-Christine Ferré, il est imprimé en garamond de corps 12.

La même année, Je parle à n’importe qui est un ouvrage de très grand format (28 x 42) publié sur vingt-huit pages, illustré par Charles Szymkowicz. Les pages ne sont pas reliées du tout, comme souvent dans les livres d'art, et foliotées en chiffres romains. Le tirage fut de deux-cent cinquante exemplaires numérotés sur papier du moulin Magnani à Pescia, en Toscane – moulin dont on trouve une trace dans Et... basta ! L’ouvrage est dédié à Marie-Christine Ferré, il est imprimé en garamond de corps 12.

L’année suivante, un « quatre-pages » sans titre est publié pour le spectacle donné à Genève le 4 novembre 1976 (format 16 x 23). Quelques textes à l’intérieur.

L’année suivante, un « quatre-pages » sans titre est publié pour le spectacle donné à Genève le 4 novembre 1976 (format 16 x 23). Quelques textes à l’intérieur.

Retour à l’impression de musique avec La Chanson du mal-aimé. Dans un format réduit (20 x 26, 5), Léo Ferré imprime son manuscrit sur papier bleu (il s’agit ici d'une photocopie en noir). Souvenir des « petits-formats » de Pershing ? Attachement de toujours à cette œuvre symphonique ? Un peu des deux, peut-être.

Retour à l’impression de musique avec La Chanson du mal-aimé. Dans un format réduit (20 x 26, 5), Léo Ferré imprime son manuscrit sur papier bleu (il s’agit ici d'une photocopie en noir). Souvenir des « petits-formats » de Pershing ? Attachement de toujours à cette œuvre symphonique ? Un peu des deux, peut-être.

En 1979, un tout-petit format (8 x 14) sur trente pages de papier bleu propose La Méthode et quelques textes. Composé en garamond de corps 6, il est illustré par des dessins d'Olivier Bernex et de Serge Arnoux, ainsi que par une lithographie d’Odilon Redon.

La même année, il envisage la publication d’Alma Matrix, dont son ami Serge Arnoux signe les dessins. Cela ne se fera pas.

Un « huit-pages » non agrafé au format 13 x 17, 5, tiré sur papier fort avec l’aide de Mathieu Ferré en 1981 : Farò del mio peggio, comprend quelques textes et des illustrations.

Un « huit-pages » non agrafé au format 13 x 17, 5, tiré sur papier fort avec l’aide de Mathieu Ferré en 1981 : Farò del mio peggio, comprend quelques textes et des illustrations.

Après cette production imprimée par ses soins, quelques ouvrages vont être publiés sous la marque Gufo del Tramonto, mais imprimés par Arti Grafiche Nencini, à Poggibonsi.

Ainsi, en 1989, il fait reparaître son roman Benoît Misère. L’achevé d’imprimer mentionne uniquement le mois de novembre, sans quantième. En quatrième de couverture, une photographie signée Hubert Grooteclaes.

Ainsi, en 1989, il fait reparaître son roman Benoît Misère. L’achevé d’imprimer mentionne uniquement le mois de novembre, sans quantième. En quatrième de couverture, une photographie signée Hubert Grooteclaes.

En 1990, il réédite Testament phonographe, dont l’achevé d’imprimer ne porte pas de date. Le copyright demeure celui de la première édition chez Plasma (soit 1980), puisqu’il l’avait de toute façon conservé.

En 1991, Marie-Cécile Ferré, sa première fille, conçoit graphiquement une plaquette sans titre sous couverture rouge illustrée par un portrait de son père, signé Grooteclaes. De format 21 x 30 sur seize pages avec des photographies de Grooteclaes et de Marouani, ainsi que quelques illustrations, elle est vendue lors des spectacles de l’artiste.

En 1991, Marie-Cécile Ferré, sa première fille, conçoit graphiquement une plaquette sans titre sous couverture rouge illustrée par un portrait de son père, signé Grooteclaes. De format 21 x 30 sur seize pages avec des photographies de Grooteclaes et de Marouani, ainsi que quelques illustrations, elle est vendue lors des spectacles de l’artiste.

On voit que, pris par ses tournées très nombreuses, Léo Ferré a renoncé à éditer lui-même ses livres. Il se limite désormais aux plaquettes à tirages réduits. Encore celle de 1991 ne sera-t-elle pas imprimée par lui, mais, comme les deux livres ci-dessus, par Arti Grafiche Nencini.

Enfin, voici une image de l’artiste devant son massicot.

(photo Alain Marouani, premières années 80)

Et l’on terminera cette évocation des arts graphiques chez Léo Ferré par cette vue du musicien rejoignant l’imprimeur, dans un bâtiment tout en longueur de Castellina-in-Chianti. Puis par ces portraits de 1961 à Pershing rejoignant celui des années 80 en Italie, dans la constance d’une mémoire imprimée.

(photo Hubert Grooteclaes)

(photo Michel Brodsky)

(photo X)

(photo Hubert Grooteclaes)

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (0)