vendredi, 09 mars 2007

Récital Place des Arts à Montréal, mars 1974, par Jacques Miquel

En complément des deux notes que j’ai consacrées à des récitals de l’année 1974, Jacques Miquel m’a adressé des précisions : le même spectacle (ou sans doute, très proche) a été donné au Québec. Voici le programme détaillé, qui a de plus l’avantage de répondre à une question précédemment posée par The Owl. C’est bien dans cet esprit de partage et d’apports mutuels que je comprends ce lieu. Merci à Jacques Miquel.

Après avoir réalisé ses ultimes enregistrements dans les studios Barclay à Paris les 7 et 8 janvier 1974, Léo Ferré part en tournée dans le sud-est de la France (notamment Lyon, Nice, Marseille…) Du 8 février au 1er mars, il donne sa série de récitals à l’Opéra-Comique à Paris, puis retourne en Italie où il se marie le 5 mars avec Marie-Christine Diaz, et enfin part donner une série de récitals au Québec. Les 22, 23 et 24 mars, il se produit à la salle de la Place des Arts à Montréal. Les 30 et 31, à Québec. Comme c’est désormais le cas le plus courant, il est seul en scène, et chante soit sur des bandes orchestrales, soit en s’accompagnant lui-même au piano. Au programme de ce récital québécois, vingt-sept titres qu’il enchaîne dans l’ordre suivant :

Pauvre Rutebeuf – version incomplète a cappella

La Vie d’artiste (F. Claude et L. Ferré) – accompagnement au piano

Préface – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

Green (Verlaine) – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye

Les Oiseaux du malheur – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

Flamenco de Paris – accompagnement au piano

Marie (Apollinaire) – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

La Damnation – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

Petite – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye

On s’aimera – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye

La Mort des amants (Baudelaire) – accompagnement au piano

Madame la Misère – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye

Il est six heures ici… et midi à New York – accompagnement au piano

Night and day – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

Les Étrangers – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

L’Oppression – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

Avec le temps – accompagnement au piano

Le Chien – a cappella

Les Amants tristes – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

Ne chantez pas la mort – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

La Mémoire et la mer – accompagnement au piano

La Solitude – bande orchestrale Zoo + cordes dir. Léo Ferré

Richard – accompagnement au piano

Je t’aimais bien tu sais – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

La Folie – accompagnement au piano

Il n’y a plus rien – début accompagné au piano puis le reste a cappella

L’Espoir – bande orchestrale – dir. Léo Ferré

00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (30)

mercredi, 07 mars 2007

En solitaire

Après sa séparation d’avec Paul Castanier, fin mai 1973, Léo Ferré, on le sait, continue seul. Il n’aura plus jamais d’autre pianiste. Il emploiera des bandes enregistrées et s’accompagnera lui-même, comme il l’avait fait autrefois, au temps des cabarets. C’est ainsi que le public qui n’était bien sûr pas au courant découvrira un jour, en s’installant dans la salle, un piano disposé non pas sur le côté, mais au milieu de la scène, à quelques pas du micro central. Curieux… Que se passe-t-il ?

Ferré est entré en scène, a chanté a capella le tout-début de Pauvre Rutebeuf. Après le vers « Les emporta », il a mis un doigt sur ses lèvres pour demander le silence et s’est assis au piano, enchaînant avec la première chanson. Les quelques vers de Rutebeuf constituaient une réponse par anticipation aux questions que se posaient les spectateurs. C’est tout ce que le public saura de cette séparation. C’est le souvenir essentiel que conservent les trois amis de cette soirée de janvier 1974 au théâtre Axel-Toursky, à Marseille. Ferré seul en scène, vraiment seul en scène.

Le théâtre ne disposait pas, semble-t-il, d’un tabouret de piano : l’artiste est assis sur une chaise, comme en témoigne cette mauvaise photographie.

Et il alterne : assis à son clavier, debout derrière son micro, comme le découvriront les plus jeunes durant un peu moins de vingt ans encore. C’est la seule image de ses récitals qu’ils connaîtront.

« C’est un rendez-vous à ne pas manquer avec cet authentique poète qui ne cesse de crier sa colère ou son espoir ; son amour ou sa haine. Seul en scène, il nous revient pour cinq soirées en ce début d'année 1974. Lui, qui dès le départ a cru en la démarche de Richard Martin, marque son attachement au théâtre Toursky », annonce la presse [1]. « Un Ferré qui a signé avec Richard Martin un pacte de qualité, de lutte et de confiance » ajoute, quelques jours plus tard, le même journal [2]. On loue à la librairie La Touriale, boulevard de la Libération, à la maroquinerie Dallest, cours Belsunce, et au théâtre. Les places coûtent quinze francs. Jean-René Laplayne relèvera ensuite qu’« il arrive seul en scène. Une image de prophète. Aucun musicien : les accompagnements sont pré-enregistrés. Entre piano et micro, le temps de vingt-cinq chansons et textes, Léo Ferré a fait, une fois de plus, hier soir, surgir de sa tête et de son cœur l’univers d’une « poésie qui se bat » (…) Hier soir, le théâtre Toursky avait son plein de jeunesse. Face à elle, enchaînant sans un mot de chanson en chanson et de texte en chanson, Léo Ferré était bien ce prophète qui lui annonçait à la fois l’amour et le malheur, qui dessinait pour elle un monde à sa mesure et lui donnait même rendez-vous dans dix siècles [3] ».

Pour des gens comme moi, c’est une des quatre variantes : avec Popaul, avec le groupe Zoo, seul, avec orchestre symphonique. D’autres, plus âgés certainement, auront connu la petite formation qui l’accompagnait autrefois au Vieux-Colombier, à l’Alhambra ou à l’ABC, par exemple. Auparavant, il y avait eu le tandem Castanier-Cardon, piano et accordéon, ou le trio Castanier-Cardon-Rosso, piano, accordéon et guitare. Plus anciennement, on retrouve Ferré seul au piano : la boucle se ferme.

___________________

[1]. Le Soir (de Marseille) du 12 janvier 1974.

[2]. Le Soir (de Marseille) du 22 janvier 1974.

[3]. Le Soir (de Marseille) du 23 janvier 1974.

(Théâtre Axel-Toursky, Marseille,

entre le 22 et le 26 janvier 1974. Photos X)

00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (15)

lundi, 05 mars 2007

« C’est pas moi… »

Aix-en-Provence, 1974. En haut à droite du cours Mirabeau, le cinéma Rex est aussi une salle de spectacles avec une vraie scène. Léo Ferré est à l’affiche. Trois amis sont venus de Marseille pour l’entendre. Ils l’ont déjà vu dans cette salle, l’année précédente, lors de sa tournée commune, maintenant achevée, avec Charlebois. Ferré est seul depuis sa séparation, l’année précédente, d’avec son pianiste Paul Castanier et son secrétaire Maurice Frot. Il chante.

Brusquement, on entend claquer une porte et un jeune homme entre en criant : « Monsieur Léo ! Y a vos enfants qui se font casser la gueule dehors. Faites quelque chose, bon sang ! » Ce sont ses mots exacts. Léo Ferré, à ce moment-là debout derrière son micro, est interrompu en pleine chanson, il hésite, dit comme un enfant : « C’est pas moi… » Le jeune homme s’en prend à la salle, lui reprochant en substance de ne rien dire, rien faire. Mais de quoi s’agit-il ? Personne ne le sait. Le jeune dit qu’il « y retourne » et sort. Ferré se remet au piano : « On dit que ce sont mes enfants, mais c’est pas vrai. Moi j’ai un fils, il a quatre ans, il s’appelle Mathieu, et c’est un mec. Voilà ». Il enchaîne : « Avec le temps… »

Depuis trois ans, le schéma est habituel : des jeunes veulent assister gratuitement au récital, la direction refuse, appelle la police, Léo Ferré en est tenu pour responsable : on dit qu’il chante sous la protection des flics. Le problème, c’est que ce soir-là, personne ne savait rien. On était entré dans la salle, le spectacle avait commencé. Effectivement, cette fois, la bagarre a été sérieuse, mais elle s’est produite après. En sortant, du verre au sol : toutes les vitrines du cinéma sont brisées. Partout, des traces de lutte. Les CRS ont frappé dur, il y a eu des arrestations. Ce n’est pas la première fois que les amis que nous commençons à connaître assistent à des spectacles mouvementés. Il y en aura d’autres.

00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (6)

samedi, 03 mars 2007

Bac blanc

On a évoqué ici Gaby de l’Arlequin, et, dans les commentaires apportés à diverses notes, il a été rapidement question de Jacques Jordan des Assassins, et de Suzanne Lebrun de l’Échelle de Jacob. Il s’agissait des tauliers de cabarets, présents plus ou moins nominativement dans les textes de Léo Ferré.

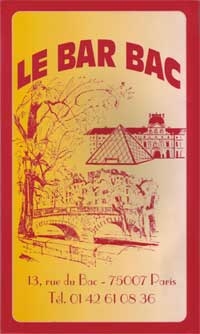

Il est une autre taulière qui, elle, est très présente, mais ne tenait pas de cabaret. Elle se contentait d’un café-tabac, sis 13, rue du Bac, dans le septième arrondissement de Paris. Ce café à l’arrière-salle vitrée avait la particularité d’être, par autorisation préfectorale, ouvert toute la nuit, afin que les typographes qui imprimaient alors non loin, nuitamment, le Journal Officiel, puissent venir boire et se restaurer, oublier le plomb dans lequel ils évoluaient en permanence. On aura reconnu Blanche, bien sûr.

Il est une autre taulière qui, elle, est très présente, mais ne tenait pas de cabaret. Elle se contentait d’un café-tabac, sis 13, rue du Bac, dans le septième arrondissement de Paris. Ce café à l’arrière-salle vitrée avait la particularité d’être, par autorisation préfectorale, ouvert toute la nuit, afin que les typographes qui imprimaient alors non loin, nuitamment, le Journal Officiel, puissent venir boire et se restaurer, oublier le plomb dans lequel ils évoluaient en permanence. On aura reconnu Blanche, bien sûr.

En 1956, elle figure à part entière dans le feuilleton lyrique La Nuit que publie Léo Ferré, et son café sert carrément de décor à l’action : « C’est un vulgaire bistrot « de nuit » avec son décor familier de bouteilles, de tabacs alignés, son bar flambant neuf, sa putain de service ou de congé, son chauffeur de taxi en déroute, et toutes ses filles et ses garçons se nourrissant de projets et de sandwiches. Derrière son comptoir, Blanche, la patronne », écrit Ferré. Blanche parle avec la Nuit, qu’elle n’a jamais vue. Puis la Nuit donne au poète un croissant qu’elle prend dans la corbeille, sur le comptoir, avant d’endormir Blanche et de vider les bouteilles et le tiroir-caisse. En 1966, elle est évoquée dans Paris-Spleen : « Au Bar Bac y avait Blanche / Qui nous vendait l’bonsoir ». En 1980, quand paraît Testament phonographe, on peut lire dans le texte éponyme l’évocation du fameux café : « Huit heures du soir au Bar Bac / Et des hiboux plein le parterre / À s’immoler pour quelques verres / Que Blanche vide dans son sac ». Ensuite, le legs auquel elle a droit : « Taulière des soirs en allés / Je te laisse mon capuchon / Que je baissais sur mes chansons / Le soir dans ton ancien café / Maintenant c’est sous l’œil néon / Que tu lis tes comptes de bique / Et rumines sous la musique / L’oseille bleue des vagabonds ».

Cette Blanche dont j’ignore le nom était célèbre, pas seulement dans l’œuvre de Léo Ferré, mais dans toute la nuit germanopratine. C’était paraît-il un personnage. Telle qu’on la décrit habituellement, il faut imaginer un mélange de Fréhel et de Simone Signoret dans le rôle de Madame Rosa, mais plus robuste, avec la gouaille parisienne et l’accent faubourien desideratur, comme disait Verlaine. Léo Ferré avait dû être amusé par la personnalité de cette dame et s’attacher à elle, la trouver en tout cas suffisamment originale pour en faire une image littéraire. Comme toujours, sa vie est son matériau propre, mais elle est revue, relue, retouchée, revécue : Blanche existe mais elle devient personnage, puis souvenir personnel, puis prétexte à legs au travers d’une imitation de Villon.

Une fois n'est pas coutume, voici une anecdote. Le poète Bernard Delvaille (décédé le 18 avril 2006) que j’avais un peu connu, il y a vingt ans, aux éditions Seghers où il s’occupait de la collection « Poètes d’aujourd’hui », m’avait parlé de Blanche. Dans la salle du Bar Bac, Delvaille, un jour, discutait de poésie avec des amis. Ils reconstituaient de mémoire un poème de Maurice Scève et ne se trouvaient pas d’accord sur le texte. L’un d’entre eux insistait : « Je te dis qu’il manque deux vers ». La dispute, certes toute littéraire, fit monter le ton et les éclats de voix parvinrent jusqu’à Blanche. De sa caisse, elle tonitrua, de la voix qu’on imagine : « Deux verres, deux verres ! Vous n’allez pas vous disputer pour deux verres ! Je vous les offre, vos deux verres ! »

(Illustration : menu du Bar Bac, 2001)

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (9)

jeudi, 01 mars 2007

À propos de L’Été s’en fout

Panique, adjectif, du grec panikos, du nom de Pan, dieu qui effrayait, d’où le sens actuel du mot panique, qui n’est évidemment pas celui qui nous occupe ici. Pan, dieu des champs, des bergers et des bois, protégeait les troupeaux et prenait ses ébats avec les nymphes. Il finit par représenter l’univers et le grand tout.

Cette curieuse poésie, finalement peu connue, au titre inattendu, témoigne d’une inspiration panique qui le dispute sans cesse à l’érotisme.

Il y a même, parfois, confusion : « De cette rose d’églantine / Qui pleure sous la main câline », c’est aussi bien la rose elle-même que le sexe féminin. Par conséquent, les deux vers suivants (« Et qui rosit d’un peu de sang / Le blé complice de Saint-Jean »), qu’on pourrait lire initialement comme étant d’inspiration également panique, devient une allusion à la menstruation, toujours très présente chez Ferré. Quant au « blé complice », l’image est claire.

En opposition à une écriture faisant référence à des caractéristiques alors essentiellement urbaines (voiture) en même temps qu’à des comportements physiques (cheveux au vent), l’inspiration panique présente des allusions aux bains de mer (poitrines dures, fermes, Saint-Tropez) et au soleil qui met « du crêpe » (noir, donc : bronzage) sur la peau et, par extension, « dans le sang ».

Retour immédiat à l’érotisme : « De cette sève de cactus / Qui coule au pied du mont Vénus », parole évidemment très explicite. Les nuits d’été peuvent être prises pour des nuits d’amour (« De ces nuits qui n’ont pas de bout / Et qui vous pénètrent jusqu’où » – avec, de plus, une double acception du verbe pénétrer). On relève que le mont de Vénus devient mont Vénus, pour la métrique naturellement – il y aurait un pied de trop – mais aussi pour figurer un nom de montagne réelle au pied de laquelle on peut imaginer une rivière. L’ambivalence persiste.

De nouveau, alternance d’inspiration panique : « chagrin de chlorophylle », « loin des villes », « septembre paresseux ». Septembre, c’est le retour en ville après la plage. Conséquence logique : vient l’automne, mais l’érotisme n’est jamais loin puisque l’automne, par analogie, est « adolescent / Comme une fille de quinze ans / Se défeuillant jusques au bout / Pour faire une litière au loup ». L’adolescence est supposée molle, lascive, comme est « paresseux » septembre, qui amène l’automne. Est-il utile de préciser que « Se défeuillant jusques au bout » évoque aussi bien les feuilles qui tombent que les vêtements qui chutent ?

Confusion, ensuite, entre la nature et l’érotisme. On peut lire les vers « De ce galbe de la vallée / De ce mouvement des marées / De cette ligne d’horizon / Où ne rime plus la raison » aussi bien comme la description de paysages et d’éléments naturels que comme des métaphores érotiques. Le double schéma de lecture fonctionne alors parfaitement : galbe, vallée, mouvement, marées, ligne d’horizon et cette raison qui « ne rime plus » lorsque tout bascule, idée qui sera reprise dans L’Amour en 1956 : « Quand la raison n’a plus raison ».

Enfin, présence de la nature et, plus largement, de l’univers : « planètes bienheureuses », « jazz de nébuleuses » mais, comme toujours chez les poètes lyriques, la mort n’est pas loin. Gentille ou monstrueuse, elle habille d’un cercueil : « Enfin qui de sapin nous sape », avec une allitération en prime. Mais la nature (l’été) continue son chemin : imperturbable, elle « s’en tape ».

La présence de l’été comme une litanie plutôt qu’un refrain est aussi ambivalente. Il peut s’agir de la plénitude de l’été – la nature dans toute sa force, sa vigueur du mois d’août – comme de la période des vacances, la saison chaude supposée favoriser toutes les amours, surtout celles, physiques et sans lendemain. On note que « L’été s’en fout » est un vers de quatre pieds qui forme refrain entre des strophes d’octosyllabes. Cette division par deux du nombre de pieds brise chaque fois l’envolée de la strophe, ramenant le lecteur ou l’auditeur (le lecteur silencieux est auditeur dans sa tête) à l’à quoi bon de la nature qui se soucie peu de l’agitation des hommes.

J’espère n’avoir pas trop paraphrasé cette chanson que j’ai toujours beaucoup aimée et qui mérite je crois qu’on veuille bien en lire le texte.

00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (12)

mardi, 27 février 2007

En Angleterre

Puisque les voyag’s forment la jeunesse

T’en fais pas mon ami j’vieillirai

(LE BATEAU ESPAGNOL)

J’ai raconté ailleurs ce qu’avait représenté pour Léo Ferré le tournage du film de Basil Dearden, Cage of gold (La Cage d’or), en 1950. Je n’y reviendrai pas ici.

Il reste que, de ce séjour effectué en Angleterre cette année-là, le Ferré presque inconnu sinon des habitués des cabarets où, jusque là, il a pu se produire, a rapporté une bonne moisson de textes.

Une chanson, enregistrée en public en 1950 au cabaret Le Trou, 9, rue Champollion, Madame Angleterre, sera disponible au disque en 1998.

Dans ce qui sera le recueil Poète… vos papiers !, publié en 1956, on relève le poème Angleterre.

Il écrira en 1950 Les Noces de Londres, texte qui paraîtra en 2000.

Dans ce qui deviendra le projet inachevé des Lettres non postées (paru en 2006), on trouve Lettre à l’Angleterre.

Je ne prétends pas que ces textes aient été composés en Angleterre à ce moment précis. Quand j’écris qu’il « a rapporté » des textes, cela signifie qu’ils lui ont été incontestablement inspirés par ce voyage.

Il est très vraisemblable que le « poème lyrique » Les Noces de Londres aurait pu connaître la destinée de De sacs et de cordes qui en est à peu près contemporain, c’est-à-dire être joué à la radio nationale, interprété par quelques grands noms du moment. Auquel cas, l’œuvre enregistrée aurait été archivée et peut-être aurait-elle pu paraître au disque un jour ou l’autre. Madame Angleterre est d’ailleurs partiellement repris dans De sacs et de cordes.

Les autres voyages que fit Léo Ferré au cours de sa vie n’ont pas donné autant de fruits. De Martinique, il ramena en 1947 Mon Général et La Messe noire, mais on ne trouvait pas là de rapport avec le pays. On ne connaît pas, je crois, d’œuvres multiples ramenées du Japon, du Québec, d’Allemagne, d’Algérie, d’Espagne… Peur-être certains textes ont-ils été écrits lors de séjours dans ces pays, mais ils n’en portent pas la marque et ne peuvent par conséquent être recensés. Si les œuvres faisant allusion à l’Espagne sont très nombreuses, elles n’y ont pas été composées, puisque Ferré s’était interdit d’y aller du vivant de Franco, décédé en novembre 1975. De ses déplacements ultérieurs dans ce pays, je ne sais s’il rapporta quelque chose.

00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (13)

dimanche, 25 février 2007

Jalons pour une future biographie de Léo Ferré

Si l’on excepte les ouvrages de circonstance, publiés par exemple, et en nombre, à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de Léo Ferré, si l’on omet quelques autres volumes biographiques vraiment très succincts et si l’on exclut les documents, essais et exégèses qui lui ont été consacrés, il ne demeure qu’une biographie stricto sensu, celle que signa Robert Belleret en 1996, qu’il commença à rédiger deux ans plus tôt.

Le recul dont on commence à disposer aujourd’hui doit permettre d’aller plus loin, surtout si l’on tient compte des publications, éditoriales et phonographiques, d’œuvres inédites, comme des travaux effectués dans l’intervalle et de leur apport. Il n’existe pas jusqu’à présent de biographie « scientifique » de Ferré. L’improbable grande somme, l’utopique grand tout, se trouvant naturellement hors de portée, on peut néanmoins penser que la biographie de Léo Ferré reste à écrire. Par rapport à l’importance du poète dans son époque et à la durée de sa création artistique – près d’un demi-siècle – il m’apparaît, après réflexion, que ce travail ne peut raisonnablement compter moins de mille pages, voire davantage, qu’il doit évidemment rectifier les erreurs antérieures et combler les manques ou insuffisances, d’ailleurs explicables, des livres précédents. On attend une biographie qui rende un compte exact de la durée, qui prenne son temps et s’interdise de survoler telles ou telles années au profit de telles autres.

Les témoignages les plus importants ont déjà été recueillis, certains plusieurs fois, et publiés. Il ne peut être question de les solliciter à nouveau. Le nombre de souvenirs dont chacun dispose est forcément limité et, au-delà, fussent-ils passionnants, on ne peut que les répéter sous une forme ou une autre. Il faut, par conséquent, en reproduire l’essentiel et en demander de nouveaux à des personnes auxquelles, semble-t-il, et curieusement, personne n’a pensé. Le problème le plus évident est bien sûr que le recul obtenu a un corollaire tragique, la disparition des protagonistes.

Il faut aussi sortir de cette tendance biographique généralisée qui consiste à découper la vie du modèle en tranches et, pour Léo Ferré plus précisément, en périodes, lesquelles sont la plupart du temps déterminées en fonction des différents producteurs phonographiques qui l’ont inscrit au catalogue de leur maison. Cette hiérarchisation, en grande partie fausse, a montré ses faiblesses et c’est en cela que le recul est bénéfique. L’autre critère de découpage erroné consiste à imaginer des périodes liées à ses différentes épouses. C’est tout aussi inexact. L’erreur la plus grande consiste à croiser, autant que faire se peut, les deux critères et à aboutir ainsi à une vision parcellaire, morcelée et fausse de l’existence et du travail de Ferré. Car, au vrai, toutes et tous jouèrent tous les rôles que l’on voudra, eurent l’importance et l’influence qu’on ne leur nie certes pas, mais enfin, lorsqu’il fallut « y aller », ce fut lui qui « y alla », lui et pas un autre, pas une autre. Le seul découpage possible reste celui de réelles fractures – j’évite à dessein le terme de « ruptures », qu’on rapprocherait à tort des ruptures sentimentales – dans la vie et l’œuvre de l’artiste. À condition, toutefois, de pouvoir déterminer celles-ci avec précision, ce qui présente d’authentiques difficultés. Une vie ne tient pas dans un livre, naturellement. Une vie s’écoule en plusieurs directions à la fois, s’implique dans la durée et se dégage dans l’instant, s’équilibre sur le fil d’une simultanéité funambule, alors que la biographie, fût-elle uniquement chronologique, demeure contrainte dans l’espace-temps d’un volume.

00:00 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (8)

vendredi, 23 février 2007

Pause

Pas de nouveau texte aujourd’hui. Je ne veux pas écrire à tout prix afin de publier à tout prix, ce qui est le danger des blogs.

J’ai constaté que la catégorie « Propos » devenait un fourre-tout et abritait finalement ce qui ne pouvait être classé ailleurs. Je l’ai donc subdivisée en plusieurs autres catégories : « Propos » demeure, mais est complété par « Lieux », « Personnages », « Recherche », « Souvenirs », « Spectacles et émissions » et « Organisation du blog ».

Non que j’éprouve un besoin absolu de tout découper en tranches, bien au contraire : je n’aime pas les étiquettes. Cependant, le blog compte déjà soixante-sept notes – celle-ci est la soixante-huitième – et cela pourra peut-être aider ceux qui le désireront à retrouver plus rapidement ce qu’ils cherchent.

Toutes les autres catégories demeurent inchangées.

(Photo Vic Novas)

00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (13)

mercredi, 21 février 2007

Odette Schunck, épouse Ferré

Il se peut que tu t’en souviennes

(LA VIE D’ARTISTE)

Voici une tentative pour regrouper ce que l’on sait de la première épouse de Léo Ferré, c’est-à-dire peu de chose.

Autant le dire tout de suite : on ne connaît pas son visage. Elle a posé, dit-on, pour des publicités comme la brillantine Roja ou l’huile Ambre solaire, mais nombreuses étaient les femmes, alors, choisies pour ces « réclames » comme on disait et, comme les images n’étaient ni identifiées ni datées, comment savoir, même en les retrouvant, s’il s’agissait bien d’elle ? Dans l’ouvrage de Marchand-Kiss, la publicité reproduite p. 43, à l’appui de l’allusion à Odette, est un simple dessin sans visage. Les iconographes responsables de cette édition n’ont pas trouvé l’intéressée. De plus, ces publicités, la plupart du temps, étaient dessinées d’après des photographies. Quelle était la part d’interprétation du dessinateur ? On dispose en tout et pour tout du témoignage de l’ami de jeunesse de Léo Ferré, Maurice Angeli, dernier à avoir connu Odette, qui nous assure qu’elle était blonde, belle et ressemblait un peu à Madeleine Sologne : « C’était une fille superbe, très jolie. Madeleine Sologne en mieux ! » a-t-il raconté à Claude Frigara [1]. Pourtant, il existe forcément des photographies, ne serait-ce que celles du mariage : cela ne peut pas être autrement et d’ailleurs, Belleret les décrit. Un jour, peut-être des portraits sortiront-ils du néant.

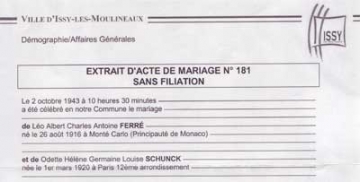

Leur rencontre a lieu en août 1940. Odette, Hélène, Germaine, Louise Schunck est née à Paris le lundi 1er mars 1920. Elle est en fuite avec ses parents, Jo et Fernande, à Castres. De Monaco où Ferré est rentré lors de sa démobilisation, il gagne Castres à bicyclette pour la revoir.

Le mariage a lieu le samedi 2 octobre 1943 à 10 h 30, à la mairie d’Issy-les-Moulineaux, où Odette habite chez ses parents, 15, avenue Jean-Jaurès. Le Petit Niçois consacre un écho à ce mariage. Ferré envoie le samedi 9 un télégramme à Maurice Angeli pour l’informer. Les mariés vont vivre à Beausoleil, au lieu-dit Grima, dans une ferme, avec quarante-cinq oliviers et des bêtes : une mule, un mouton et trois vaches. Il a son premier chien, un berger allemand nommé Arkel. Il vit une vie de fermier, vend le lait de ses vaches.

À la Toussaint 1944, ils remontent vers Paris. En chemin, ils s’arrêtent quelques jours à Lyon où Ferré compose Les Amants de Lyon, qui deviendront plus tard Les Amants de Paris. En avril 1947, ils emménagent 54, rue d’Alsace-Lorraine à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un pavillon.

Selon Belleret, M. Schunck père était l’administrateur du théâtre de l’Étoile. Il aurait dit à Léo Ferré : « Je te donne un an pour réussir », ce qui était ridicule. Pour réussir si vite, même à l’époque, il fallait écrire des romances sentimentales sans prétention et, apparemment, ce professionnel ne s’était pas rendu compte que son gendre entendait faire autre chose. Mais passons. Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’ait pas fait chanter Ferré à l’Étoile, même pas en première partie, même pas en « lever de torchon ».

Par imitation, comme on l’a vu précédemment, de Villon, le texte Testament phonographe dit en toutes lettres qu’Odette ne fut pas d’une fidélité parfaite et règle les comptes de l’auteur avec tout le monde. La belle-mère d’abord : « À la maritorne de skungs / À la Fernande aux mains-poisson / Qui reprise les caleçons / Des anges qui la nuit défoncent / L’ixe de mon idiote en blond / Je laisse un rasoir électrique / Pour se peler le sens unique / Et se ravauder l’écusson ». Au tour du père, à présent : « À son régul Jo du dentier / Mon beau-daron du temps de l’ex / Et qui me mettait à l’index / Au fond d’un lit mort à moitié / Je laisse sa fille empaffée / Par quelque obscur de la cervelle / Sa fille qu’il eût dit pucelle / Dans un bordel le cul bordé ». Puis vient celui d’Odette et d’un amant en même temps : « Et celle-là Nitouche en toc / Qui jouait les planches d’amour / Où j’accrochais tous mes discours / Six ans durant dans mon paddock / Qu’elle ait un requiem en stuc / Montant triste d’une guitare / Qu’elle enjambera c’est notoire / Comme un bidet qui joue du truc / Tu mangeais des radis milords / Luxure à la mode de quand ? / Vénus pavée au plus croulant / Où rampes-tu ta gueule encor ? / Dans quel gourbi t’étales-tu ? / Devant quel miroir détestable / Vois-tu tes charmes reléguables / Lève-toi et crache dessus ! / Vois le poète que je suis / Devant son papier affamé / Il a tissé comme araignée / Une toile pendant la nuit / Ô viens ma mouche t’y moucher / En loucedé mon verbe brûle / Et pour te manger la formule / Il ne me reste qu’à signer / Ferré parent de Rutebeuf / Et souviens-toi de ce cousin / Qui remplissait ton traversin / Ton chef pesant le poids d’un œuf / À celui-là le parfumeur / Je laisse la plate lunette / Où ton bas-ventre se reflète / Quand appareillent tes liqueurs ».

Bien évidemment, il est hors de question, ici, de porter le moindre jugement moral à ce sujet, moins encore de tomber dans le potin. Seuls comptent les faits. Il semblerait que, rapidement, l’union des Ferré ait battu de l’aile, notamment à cause du manque de ressources. En tout cas, l’échec de la tournée en Guadeloupe et en Martinique qui eut lieu en 1947 n’arrangea certainement pas les choses. On en connaît le dénouement : au mois d’octobre, contraint de devoir demander de l’argent pour payer son voyage de retour et celui de son épouse, Léo Ferré écrit à Trenet, qu’il admire. Sans doute lui paraît-il qu’un artiste comprendra sa situation, se montrera solidaire. Trenet ne répond pas. Il déclarera par la suite que Ferré n’avait pas indiqué son adresse. Celui-ci soutient que oui. On ne saura sans doute jamais ce qu’il en était réellement et cela n’a pas beaucoup d’importance, à ceci près que Ferré se retrouve obligé de demander la somme dont il a besoin à son père et que cela le gêne beaucoup. En ces temps où l’homme se doit – c’est un code social – d’être à même de nourrir sa famille sans coup férir, cette demande est honteuse, aux yeux d’Odette en tout cas, certainement. J’ajoute, sur ce point, que, jusqu’en 1964, les femmes mariées désirant travailler auront besoin de… l’autorisation de leur mari. Ce qui signifie que, selon toute vraisemblance, Ferré aura dû autoriser Odette à poser pour des publicités et que cela, certainement, a dû être difficile et ne pas le grandir dans l’esprit de son épouse, contrainte de gagner quelque argent puisque son mari n’avait ni salaire, ni cachets réguliers. À moins qu’un supposé tempérament d’artiste ne lui ait fait trouver plaisante la vie de modèle, ce qui demeure une possible supposition.

On ne sait pas très bien dans quelles circonstances exactes eut lieu la séparation d’Odette et Léo Ferré. En tout cas, le jugement de divorce fut rendu le samedi 16 décembre 1950 par la 9e chambre du tribunal civil de la Seine et transcrit le jeudi 17 mai 1951.

Un peu plus tôt est née La Vie d’artiste qui n’est pas seulement une complainte de la mauvaise chance, de la dèche et de l’amour qui meurt, c’est aussi, mise en forme, l’histoire d’Odette. Ce qui, par parenthèse, pose la question de l’écriture à deux. On sait que cette chanson fut faite avec Francis Claude et l’on imagine mal que Ferré ait pu chanter quelque chose qui ne lui convienne pas tout à fait – est-ce lui qui a écrit les vers : « Mais si tu pensais à vingt ans / Qu’on peut vivre de l’air du temps / Ton point de vue n’est plus le même » ? C’est vraisemblable.

Odette se remariera, toujours selon Belleret, en décembre 1951, avec un Suédois, à Göteborg. On perd ensuite sa trace.

En 1973, dans Et… basta !, Ferré dira : « Une première femme : six ans de collage administratif ». Cette durée est parfaitement inexacte. Si l’on compte de la date de leur rencontre (1940) à celle de leur divorce (1950), cela représente dix ans. Si l’on commence à compter à partir de leur mariage, ce qui répondrait davantage à la notion de « collage administratif », jusqu’à celle du divorce, le total est de sept ans. Les six années évoquées ne compteraient-elles en réalité que de la date du mariage à celle de la séparation de corps, qu’on ne connaît d’ailleurs pas exactement ?

Remerciements : Catherine Aygalinc.

_________________________________

[1]. Cahiers d’études Léo Ferré, n° 7, « Marseille », 2003.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (18)

lundi, 19 février 2007

Ferré et les écrivains

Voici un relevé, pas forcément exhaustif, des amitiés que connut Léo Ferré dans le monde des écrivains. Je ne crois pas que beaucoup de chanteurs aient eu autant de connaissances dans ce domaine, sauf peut-être Brassens, ce qui n’est pas sûr, Guy Béart ou Mouloudji.

On connaît l’histoire de son amitié, trop tôt interrompue, avec Breton. J’en ai examiné les aspects ailleurs, je ne les redirai pas ici, sauf s’il venait à apparaître des choses nouvelles. Cette rupture nous a privés, j’en suis certain, d’un disque qui aurait compté, auquel je ne cesserai jamais, sans doute, de rêver.

Benjamin Péret lui fait une place dans son Anthologie de l’amour sublime.

Avec Aragon, on a eu le disque. L’amitié a duré plus longtemps, Ferré a même bénéficié de l’appui des organisations communistes durant un temps (ventes du Comité national des écrivains, fêtes diverses). Jacques Vassal a parlé du projet d’un second enregistrement, avancé par Ferré lui-même, qui resta sans suite.

Il y eut un rendez-vous manqué, la rencontre avec Sartre, dont on ne sait pas bien si elle aurait pu aboutir à une œuvre artistique mais qui aurait forcément donné quelque chose d’intéressant. Au temps des cabarets, Ferré chante à la Rose rouge : dans le public, se trouve Sartre. Ferré dit lui-même qu’il a été impressionné. Il raconte avoir déjeuné avec lui longtemps plus tard, et discuté. Il ne semble pas que cela ait eu de prolongement. Quand Sartre descend vendre dans les rues de Paris le journal interdit La Cause du peuple, Ferré pense l’appeler pour agir avec lui. Il se ravise, craignant une mauvaise interprétation de son geste, dans le sens d’une publicité intempestive. Enfin, quand Jean-Edern Hallier laisse paraître un article dans L’Idiot international appelant à recevoir désormais Ferré « à coups de pavés dans la gueule », Ferré s’adresse à Sartre, au motif que Simone de Beauvoir est directrice de la publication (son nom servait de paravent, bien sûr). Sartre lui répond que, justement, elle vient de démissionner. Voilà, rapidement, ce à quoi se résument leurs rapports. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est vraiment dommage.

Louise de Vilmorin qui le découvre à travers un disque dans un café l’invite dans l’émission La Joie de vivre qui lui est consacrée. Puis il sera invité chez elle à Verrières où il rencontrera Roland Petit et Zizi Jeanmaire. De là, sortira La Nuit qui deviendra L’Opéra du pauvre, comme on le sait. Je ne reviens pas sur cette histoire que j’ai déjà racontée.

Pierre Seghers avec qui il fit deux chansons et qu’il introduira lui-même chez Louise de Vilmorin, l’accueillera dans la collection « Poètes d’aujourd’hui », comme je l’ai raconté aussi ailleurs.

Ce même volume des « Poètes d’aujourd’hui » fut présenté par Charles Estienne, écrivain et critique d’art.

J’ai détaillé ailleurs son amitié avec Luc Bérimont.

Jean-Pierre Chabrol restera son ami fidèle avec qui il fit des émissions de radio et d’autres de télévision. Il lui trouvera une maison en Ardèche dans une période difficile.

Paul Guimard lui dédiera son roman L’Ironie du sort. Il sera sur le plateau de l’émission littéraire de Polac lors de la sortie de Benoît Misère. Ferré n’appréciera guère, plus tard, que Guimard ait accepté des responsabilités aux côtés de Mitterrand. Lui-même avait refusé de soutenir sa campagne de 1981, refus qu’il réitèrera en 1988 auprès de Hanin s’engageant à lui procurer un orchestre.

Benoîte Groult, à la ville Mme Guimard, fut aussi proche, un temps.

On a déjà parlé de Jean-François Revel, approché un moment pour l’achèvement et la publication de Benoît Misère.

Christine de Rivoyre fut reçue boulevard Pershing, avant le récital de 1955 à l’Olympia. Elle venait en tant que journaliste mais reçut-elle cette rencontre autrement qu’en écrivain ?

Ferré prit position dans « l’affaire Minou Drouet » et, à ce sujet, eut à voir avec André Parinaud et, encore, Breton.

Ferré et Mac Orlan furent proches, le temps d’une chanson et jusqu’à leur brouille.

Max-Pol Fouchet l’accueille dans son anthologie de poésie.

Calvet atteste une rencontre manquée avec Barthes, une autre, sans suite, avec Lacouture.

Enfin, de même qu’il fut reçu par Polac, il le fut par Pivot.

Je pense qu’il y eut d’autres rencontres. Cet intérêt pour Ferré, manifesté par des hommes de lettres, n’est pas sans signification. On lui reconnaît, semble-t-il, quelque chose qui le différencie des chanteurs, au sens où ce mot est habituellement employé. Ce qui peut nourrir notre réflexion esquissée dans la note Ferré, qu’est-ce que c’est ?

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (35)

samedi, 17 février 2007

Hubert Grooteclaes en mélancolie (extrait)

Je rappelle que j’ai mis en ligne, sur un autre blog, le bref essai, encore inédit, que j’ai consacré en 1987 à Hubert Grooteclaes (1927-1994). Je l’ai complété après sa disparition. Il est intitulé Hubert Grooteclaes en mélancolie. On peut le lire intégralement à l’adresse http://hubertg.hautetfort.com/ Comme il s’agit d’un texte suivi, j’ai inversé l’ordre habituel de présentation des notes : la plus ancienne se trouve en premier et la lecture se fait dans le sens habituel. Le blog est agrémenté de deux diaporamas, malheureusement altérés par la mauvaise qualité de la reproduction d’images chez Haut et Fort. Par ailleurs, je propose ci-après l’extrait de ce livre où Léo Ferré est évoqué.

Ce poète-là vivait en Italie, entre Sienne et Florence. Grooteclaes était depuis longtemps son photographe attitré. En-dehors des affiches, des pochettes de disques, des reportages pour des revues qu’il a réalisés sur Ferré et les siens, « Groote », comme l’appelait son ami, a fait toute une série de photographies, à toutes les époques de ses recherches techniques, comme en tous les moments de la vie de Léo Ferré. Il fut, au fil du temps, son biographe en images. Nombre d’entre elles datent d’avant le 7 avril 1968, et nous montrent un chimpanzé qui fut chéri du poète… Mais Pépée vit encore chez Grooteclaes, il l’a sortie du temps et la voici, parmi les arbres d’un domaine du Lot. Et voici Ferré chez lui, en Toscane, assis sur une chaise paillée, sur fond d’arbres flous, de grands feuillets imprimés ouverts sur ses jambes croisées ; en regardant bien, on reconnaît la traduction italienne de son célèbre texte Il n’y a plus rien. Et voici Ferré, au même endroit mais sous un autre angle, bras refermés sur ses papiers ; devant lui, un chien ; chaise, jambes et pattes sont comme posées sur le bord inférieur de l’image, elles y reposent – qui dira la magie du cadrage et l’infinie difficulté de l’imaginer avant ? Ferré porte une chemise trop rose, le chien a le poil flou. L’éternité de l’instant, n’est-ce pas ? Plus les couleurs nostalgiques du peintre Grooteclaes. Après ? Avant ? En même temps ? Allez savoir de quelle essence est fait l’art ! Dans quelles chambres secrètes tient-il ses quartiers ? Mieux vaut voguer, sans réfléchir, sur la mer de cet album d’images. Voici Mathieu Ferré, pris dans le feuillage, comme l’était souvent Marianne, là, dans cet ouvrage intitulé Je vous attends… [1] Voici Marie-Christine Ferré, le visage entre des herbes et des fleurs, croisée dans une pochette de disque. Voici Mathieu, encore, tel un sphynx, sur un autre disque. Au verso, père et fils, dans la campagne toscane. Mais qui trouvera ces couleurs-là, dans ce coin d’Italie, sinon Grooteclaes et son nuancier inventé ? Voici, ailleurs, Ferré dans une loge de théâtre, de noir vêtu dans l’attente des lumières et des fracas de la scène, assis de trois-quarts sur une chaise de plastique moulé, au dossier de laquelle pend son blouson de cuir fin. Voyez les plis de sa chemise. Le flou, paradoxalement, les accentue. On va toucher au mouvement. Mais pourquoi le mur de cette loge est-il rose ? Parce que Grooteclaes le fait chanter avec le noir de l’habit et la neige perdue des cheveux de son ami, quelque part dans le temps qui, on l’aura finalement compris, n’existe pas. D’ailleurs, revoici le photographisme, dans des teintes cette fois brunes et noires, avec ces façades de maisons qui deviennent des visages montés sur des cous particuliers. Nous avons ouvert, au hasard, une revue, Zoom, [2] et nous y trouvons un texte de Ferré qui se termine ainsi : « Grooteclaes est fou, je pense. Il ne fait plus de photos. Il est très bien, ce mec ». Oui, il était très bien. Tiens, voici un portrait qui a bien des années, un portrait d’art de Ferré, foulard de soie autour du cou. Plus loin dans le temps et dans l’espace, au hasard d’un numéro de Elle, [3] Pépée, perchée sur les toits d’un certain château. Au détour d’une exposition, un portrait du critique d’art Charles Estienne, autre ami de Ferré.

Mais alors, s’il travaillait le flou et les couleurs, pourquoi parler encore des portraits qu’il fit jadis ? Cette manie de coller des étiquettes et de déterminer des périodes ! Nous sommes en pays d’art. Laissons Grooteclaes tirer ses photographies comme il lui plaît, et qu’il nous soit permis de nous promener ainsi dans le temps, dans son temps… Les mêmes photos existent d’ailleurs parfois en noir et blanc, et retouchées en couleurs inventées. En net et en flou.

Il doit bien y avoir aussi, chez Grooteclaes, cette vie écorchée, cette tendresse profonde, ce besoin d’amour, constant et total, quelquefois camouflés sous une violence intellectuelle. Son photographisme n’était pas doux, loin de là, et son flou était, au vrai, très rigoureux, très ferme, même si l’alliance de ces mots peut surprendre.

Un refuge qui, dans le même temps, serait une arme ? Quand les abris sont aussi des défenses, c’est qu’ils recèlent l’intelligence. Il faut la protéger. N’est-ce pas lui qui a dit : « Je m’efforcerai toujours d’asseoir la photographie comme une fête de l’intelligence » ? On doit le respect à de telles paroles. Leur rareté, en ce monde, tient du diamant, qu’il soit brut, ou bien ouvragé de belle façon et de main d’artisan.

_________________________________

[1]. Léo Ferré, Je vous attends, poèmes, avec des oeuvres de neuf plasticiens dont Hubert Grooteclaes, Bruxelles, Paul Ide éditeur, 1981.

[2]. Léo Ferré, Hubert Grooteclaes, in Zoom, op. cit.

[3]. Elle, du 7 décembre 1967.

00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 15 février 2007

Le récital de 1955 à l’Olympia

Dans Marie-Claire, l’écrivain Christine de Rivoyre dont le nom est peu souvent associé à celui de Ferré, présente le prochain spectacle de l’artiste. Elle vient le rencontrer à son domicile, boulevard Pershing, où elle se voit offrir l’étonnant spectacle de Canaille, épouse d’Arkel, allaitant ses huit petits saint-bernard (elle les a mis au monde, raconte Ferré, sur son propre lit). Elle y apprend qu’à la suite du succès du Piano du pauvre, la vente des disques de Léo Ferré est devenue douze fois plus importante qu’auparavant. Il prépare ce récital depuis trois mois. Pour Christine de Rivoyre, il chante au piano L’Âme du rouquin et Monsieur mon passé [1].

Le récital donné à l’Olympia en 1955 est la première grande scène parisienne de Léo Ferré. L’année précédente, il a figuré au programme de cette salle en « américaine » du spectacle de Joséphine Baker. À présent, il est en vedette boulevard des Capucines, du jeudi 10 au mardi 29 mars. Le programme vendu dans la salle comprend un texte de Jean Gabin, comme un écho de leur aventure commune dans De sacs et de cordes, quelques années auparavant. Gabin écrit : « J’aime la chanson, donc j’aime Ferré. Et ce que j’aime dans Ferré, c’est le côté « goualante » ni trop, ni trop peu ; de quoi remplir la tête d’un honnête homme sans le faire déborder pour autant... Ça ne rime pas toujours avec amour, ni amour avec toujours, mais c’est comme ça, c’est la vie, la vraie, et si chacun a son boulot, c’est un sacré boulot et un sacré talent de dire tant de choses en chantant. Et en plus ça se retient. C’est costaud comme un tigre et fragile comme un rossignol. Son piano à lui, il n’est pas pauvre ! et je me demande ce qu’il va encore en sortir ». Dans le même programme, figure un texte de Mac Orlan repris d’une pochette de disque de Catherine Sauvage, ainsi qu’il en a été question dans une étude précédente : « Léo Ferré est un poète pour qui la chanson est une forme d’expression puissante et efficace : c’est un poète de l’authenticité, un poète précis de la vérité ; et ses personnages nous apportent vraiment une présence humaine : celle de L’Homme ou celle des Amoureux du Havre, qui ne sont pas, grâce à cette précision, de simples lieux communs sentimentaux. Elle conduit à la mélancolie qui est la grande force des chansons quand elles sont de la « classe » littéraire de celles de Léo Ferré ». Le programme, enfin, présente Ferré comme « la nouvelle grande vedette de la chanson française » et propose un portrait.

Le récital donné à l’Olympia en 1955 est la première grande scène parisienne de Léo Ferré. L’année précédente, il a figuré au programme de cette salle en « américaine » du spectacle de Joséphine Baker. À présent, il est en vedette boulevard des Capucines, du jeudi 10 au mardi 29 mars. Le programme vendu dans la salle comprend un texte de Jean Gabin, comme un écho de leur aventure commune dans De sacs et de cordes, quelques années auparavant. Gabin écrit : « J’aime la chanson, donc j’aime Ferré. Et ce que j’aime dans Ferré, c’est le côté « goualante » ni trop, ni trop peu ; de quoi remplir la tête d’un honnête homme sans le faire déborder pour autant... Ça ne rime pas toujours avec amour, ni amour avec toujours, mais c’est comme ça, c’est la vie, la vraie, et si chacun a son boulot, c’est un sacré boulot et un sacré talent de dire tant de choses en chantant. Et en plus ça se retient. C’est costaud comme un tigre et fragile comme un rossignol. Son piano à lui, il n’est pas pauvre ! et je me demande ce qu’il va encore en sortir ». Dans le même programme, figure un texte de Mac Orlan repris d’une pochette de disque de Catherine Sauvage, ainsi qu’il en a été question dans une étude précédente : « Léo Ferré est un poète pour qui la chanson est une forme d’expression puissante et efficace : c’est un poète de l’authenticité, un poète précis de la vérité ; et ses personnages nous apportent vraiment une présence humaine : celle de L’Homme ou celle des Amoureux du Havre, qui ne sont pas, grâce à cette précision, de simples lieux communs sentimentaux. Elle conduit à la mélancolie qui est la grande force des chansons quand elles sont de la « classe » littéraire de celles de Léo Ferré ». Le programme, enfin, présente Ferré comme « la nouvelle grande vedette de la chanson française » et propose un portrait.

Se succèdent sur la scène le jongleur Lord X ; la chanteuse Annick Charlier ; les acrobates les Cottas ; le groupe d’Amérique latine les 6 Guaranis ; l’imitateur Claude Véga ; le comique musical Hal Monty ; la chanteuse Odette Laure ; les ballets espagnols de Pacita Tomas ; Léo Ferré. Le spectacle est présenté par Yvonne Solal et l’orchestre est dirigé par Gaston Lapeyronnie. Ferré chante en veston croisé, chemise et pochette rouges et pantalon noir. Ses chiens sont couchés sous le piano. L’orchestre est toujours traditionnellement installé dans la fosse, mais il fait monter sur scène Jean Cardon, lors du Piano du pauvre. Un observateur professionnel suit le spectacle et note sur sa fiche : « Olympia, débute très bien, puis à la sixième chanson Merci mon Dieu ressemble trop à La Prière de Brassens – inexpérience des rideaux alors que le reste de la mise en scène est excellent » [2].

Odéon produit un enregistrement public en 30-cm, Récital Léo Ferré enregistré au cours du spectacle de l’Olympia, qui comprend un extrait du spectacle : La Vie, Monsieur mon passé, Graine d’ananar, Le Piano du pauvre, Vise la réclame, L’Homme, Merci mon Dieu, Mon p’tit voyou, Monsieur William, L’Âme du rouquin, Paris-Canaille, La Rue. C’est le premier 30-cm de Léo Ferré. Cet enregistrement ne sera réédité qu’en 1994, dans une collection de huit CD éditée par Sony et intitulée Les Années Odéon.

Odéon produit un enregistrement public en 30-cm, Récital Léo Ferré enregistré au cours du spectacle de l’Olympia, qui comprend un extrait du spectacle : La Vie, Monsieur mon passé, Graine d’ananar, Le Piano du pauvre, Vise la réclame, L’Homme, Merci mon Dieu, Mon p’tit voyou, Monsieur William, L’Âme du rouquin, Paris-Canaille, La Rue. C’est le premier 30-cm de Léo Ferré. Cet enregistrement ne sera réédité qu’en 1994, dans une collection de huit CD éditée par Sony et intitulée Les Années Odéon.

Comment ce tour de chant est-il perçu ? Dans Le Monde, un article signé C. de R. (est-ce encore Christine de Rivoyre ? Ce n’est pas certain) relate : « Je le revois le soir de la première, arrivant sur scène à l’heure où l’on éteint les chandelles, étranglé de trac et d’impatience devant un public qui pensait déjà au départ, au souper et au métro. Je revois surtout avec peine la dernière chanson si belle, La Vie, qu’il interpréta devant une marée de dos mouvants » [3].

Comment ce tour de chant est-il perçu ? Dans Le Monde, un article signé C. de R. (est-ce encore Christine de Rivoyre ? Ce n’est pas certain) relate : « Je le revois le soir de la première, arrivant sur scène à l’heure où l’on éteint les chandelles, étranglé de trac et d’impatience devant un public qui pensait déjà au départ, au souper et au métro. Je revois surtout avec peine la dernière chanson si belle, La Vie, qu’il interpréta devant une marée de dos mouvants » [3].

On remarque au passage que La Vie, dernier titre, se retrouve en première position dans le disque. Il y a deux conceptions de l’enregistrement public : le spectacle intégral en une ou plusieurs captations, ou bien le montage de textes dans un ordre qui paraît être le meilleur au responsable artistique du moment. On ne portera ici aucun jugement, dans la mesure où le disque ne restitue pas l’intégralité du tour de chant et où, par conséquent, l’esprit d’origine n’est de toute façon pas respecté. La « mise en ordre » artistique est un procédé qui peut se justifier aussi. Elle est l’équivalent de la construction d’un livre, singulièrement de celle d’un recueil de poèmes ou de nouvelles.

C. de R. poursuit : « En dépit du succès qu’il obtint l’an dernier sur cette même scène de l’Olympia, Léo Ferré n’est pas encore adapté à cet immense cadre. Ses chansons portaient mieux, c’est incontestable, dans les brumes des caves d’où émergeaient son piano et sa longue figure inquiétante, trouée de lunettes à monture de fer – il ressemble à Schubert. Au music hall, Ferré, impressionné par l’exemple de Piaf, a voulu faire « théâtre ». Et il a compliqué de façon superflue son Piano du pauvre, par exemple, qui s’en passerait si facilement. Il a enrobé de gesticulations pas toujours très adroites L’Âme du rouquin et Vise la réclame. Ni le ravissant Monsieur mon passé, ni ce très joli chant d’amour intitulé Mon p’tit voyou, n’ont encore leur style. Quant à Merci mon Dieu, je crois qu’il vaudrait mieux le supprimer. Encore une petite erreur psychologique » [4].

Le reste de l’article est consacré aux artistes de la première partie et, en particulier, à Odette Laure. Ces remarques sur le métier de Léo Ferré, sa tenue en scène encore mal maîtrisée, continueront jusqu’en 1961. Il est difficile d’estimer aujourd’hui si elles étaient dues à une maladresse réelle ou à l’impression durable qu’il avait faite aux journalistes, au temps des cabarets. Il y a sans doute un peu des deux : Ferré avait bien sûr encore à apprendre et les critiques encore à oublier.

Un autre journaliste signant, lui, J.-G. M., écrit dans Radio-Cinéma-Télévision le compte rendu suivant : « Pourquoi les auteurs de bonnes chansons tiennent-ils toujours à les interpréter eux-mêmes quand ils peuvent les confier à des Piaf, Montand ou Sauvage ? Léo Ferré tombe dans le panneau à l’Olympia : veston croisé, lunettes de fer, front haut, l’air triste et intelligent d’un professeur de mathématiques spéciales avec un flamboyant et inutile rappel de l’anarchisme du monsieur : un col de chemise rouge et une pochette de même couleur qui jouent les pavillons » [5].

L’époque compte un grand nombre d’interprètes fort talentueux et le débat esquissé ici est alors classique : les auteurs, parfois, devraient s’abstenir de chanter eux-mêmes. Ferré essuiera plusieurs fois cette critique. On la lui fait depuis ses débuts. Dans l’esprit du moment, elle est parfaitement compréhensible.

J.-G. M. écrit encore : « Elles possèdent tellement de qualités, les chansons de Léo Ferré, que l’interprète fait un temps illusion : d’autant plus qu’il débute par « J’ai dans la tête un vieux banjo de 1925 », excellente nouveauté dont le parfum poétique séduit immédiatement. Mais vite on remarque, en retrouvant les vieux succès Le Piano du pauvre, Paris-Canaille et les autres que la présentation de Ferré accentue désagréablement le côté morbide de ses chansons et surtout qu’il les prive du rythme et de l’entrain qu’elles réclament. Il se donne pourtant beaucoup de mal et la mise en scène de Monsieur William appelle justement les applaudissements. Mais sa puissance et sa conviction ne suffisent pas ; même des découvertes théâtrales – l’apparition de l’accordéoniste aux dernières mesures du Piano – ne sauraient remplacer la gouaille souriante d’une Patachou, par exemple » [6].

Il faut redire qu’alors, le music hall, c’est un chanteur devant un rideau opaque et l’orchestre derrière, ou bien l’orchestre dans la fosse qui porte justement ce nom. En faisant monter Jean Cardon sur la scène, Ferré innove et cela est remarqué : « découverte théâtrale », « apparition », le choix des termes montre l’inhabituel. Et pourtant, l’auteur de l’article reste fidèle à quelque chose de plus classique : Patachou, qui n’a jamais dérangé personne. Par ailleurs, on a là une confirmation : la première chanson n’est pas La Vie mais Monsieur mon passé.

L’article continue : « Et puis le parolier se laisse un peu aller, sa verve le grise et il accumule tellement d’images au vitriol et de variations argotiques que l’on sent pointer le procédé : Vise la réclame ou L’Âme du rouquin, c’est toujours la poésie du faubourg, des affiches et de l’ivrogne, quelle affreuse monotonie ! Quel nouveau Trenet viendra chanter la joie de vivre ? » [7].

Ces dernières considérations constituent un exemple de l’attitude de la critique en général, à ce moment-là. L’artiste de music hall, c’est la joie de vivre, le rythme et l’entrain. Il est difficile de présenter autre chose. L’Âme du rouquin, pour le chroniqueur, c’est la poésie de l’ivrogne : le clin d’œil à Baudelaire passe inaperçu. Léo Ferré chante alors depuis neuf ans, il lui faudra encore attendre jusqu’en 1961 pour qu’on accepte son univers.

Enfin, cette dernière notation : « Quant à Merci mon Dieu, espérons que Ferré saura l’enlever de son répertoire. Ne singe pas qui veut l’émouvante Prière de Francis Jammes… » [8].

C’est la même opinion que celle de C. de R. : il faut supprimer la chanson, et que celle de l’observateur professionnel : cela rappelle La Prière. Brassens vient en effet de mettre en musique la Ballade pour prier Notre-Dame de Jammes, sous le titre La Prière. Il a pour cela utilisé la musique qu’il avait composée pour Aragon (Il n’y a pas d’amour heureux) et coupé de très nombreuses strophes dans le poème. Est-ce le recul dont on dispose maintenant ? – la comparaison ne me paraît pas si justifiée que cela. On n’est pas étonné que cette chanson puisse choquer le public de 1955 : il faut n’avoir pas connu les années 50 pour ne pas le comprendre. Plus surprenant est le fait que, plusieurs années auparavant, Monsieur Tout-Blanc avait été bien mieux reçu par la critique. On peut se demander si ce n’était pas l’effet de la valse qui apparaît au refrain, cette petite valse très réussie qui rend la chanson plus « efficace » encore. Tout compositeur de chansons sait qu’une valse « marche » pratiquement toujours. Merci mon Dieu n’est pas dansant. Ceci explique peut-être cela.

Là encore, le reste de l’article est consacré aux artistes de la première partie. Léo Ferré se brouillera ensuite avec Coquatrix et ne reviendra plus à l’Olympia avant leur réconciliation de 1972. Il s’y produira encore en 1984 et un soir unique en 1992, pour une soirée de soutien à Mme Castanier. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances Ferré s’est fâché avec Bruno Coquatrix. Ce n’est pas après ce spectacle puisqu’en 1958, il est sur la scène de Bobino dont Coquatrix, à cette période, est également le responsable (le contrat correspondant a été proposé sur E-bay il y a quelques années et n’a pas trouvé acquéreur : il était bien signé Bruno Coquatrix). Ce serait donc juste après et, dans la foulée, il écrira La Mafia.

Ferré s’est fâché avec Bruno Coquatrix. Ce n’est pas après ce spectacle puisqu’en 1958, il est sur la scène de Bobino dont Coquatrix, à cette période, est également le responsable (le contrat correspondant a été proposé sur E-bay il y a quelques années et n’a pas trouvé acquéreur : il était bien signé Bruno Coquatrix). Ce serait donc juste après et, dans la foulée, il écrira La Mafia.

Ce qui est important ici, ce n’est pas tellement la reconstitution de ce spectacle, c’est bien sûr la manière dont il a été reçu. Les articles cités proviennent d’un grand quotidien, Le Monde, et d’un des rares journaux de programmes du moment, Radio-Cinéma-Télévision, qui se trouve être l’ancêtre de Télérama. Ce sont deux publications importantes. Ces réactions nuancées (il y en eut certainement d’autres) font qu’on considère habituellement que cet Olympia n’a pas été un total succès. Conséquence : Ferré devra attendre jusqu’en 1958 pour se produire de nouveau dans une grande salle parisienne (Bobino, donc) et 1961 pour connaître la grande année de son triomphe (le Vieux-Colombier et, deux fois, l'Alhambra).

En attendant, dans la salle de 1955, on trouve Hervé Morvan et son assistant Léo Kouper. Et aussi Maurice Frot, qui voit Ferré pour la première fois. Ils se rencontreront l’année suivante. Dans sa loge, Guy Béart débutant vient lui parler. Un soir, Jean-Claude Tertrais vient trouver Léo Ferré pour lui faire savoir qu’André Breton – dont la fille, Aube, lui a parlé de l’artiste – désire le rencontrer. Mais ceci est une autre histoire.

____________________

[1]. Lire Marie-Claire, mars 1955.

[2]. Cette fiche a été reproduite par Eddy Marouani dans Pêcheur d’étoiles, profession : impresario, paru chez Laffont en 1989.

[3]. Le Monde du 18 mars 1955.

[4]. Ibidem.

[5]. Radio-Cinéma-Télévision du 27 mars 1955.

[6]. Ibidem.

[7]. Ibidem.

[8]. Ibidem.

(Photos : Harcourt, Pierre Fournier)

00:00 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 février 2007

La musique, la tomate et le hibou

J’ai regardé l’autre soir une émission de 1972, qui fut tournée par la télévision belge. Entre autres choses, Léo Ferré évoquait longuement son enfance et les pâtes faites à la maison par sa grand-tante. Il racontait comment son grand-oncle se levait tôt et mettait en route une sauce tomate qui allait cuire durant de nombreuses heures. Cette histoire est connue, encore qu’on salive chaque fois tant il la raconte avec une grande sensualité. Ce qui m’a frappé dans cet entretien, c’est que, pour signifier combien la sauce cuite sur le charbon de bois durant un temps infini et jalousement surveillée par l’officiant était savoureuse, Ferré a cherché un mot avant de déclarer : « C’était de la Musique » – et l’on devine qu’ayant prononcé ce terme magique, il avait vraiment tout dit.

Là encore, rien de neuf : nul n’ignore son amour pour la musique. Ce qui était amusant, c’était le définitif qu’il mettait dans ce mot : rien de mieux, rien de plus haut. Dans sa voix, on devinait le M majuscule, on entendait cette capitale. Cette passion devenait un critère absolu, un mode qualificatif applicable même à la sauce, à quoi que ce soit de sublime. Il n’était pas de terme plus adéquat pour dire le paradis gustatif. On imagine sans peine qu’il eût pu, dans le cadre d’un autre propos, parler de musique à propos de l’amour, par exemple.

Cette émission fournit par ailleurs une information importante, toujours dans le domaine de la musique. Léo Ferré joue quelques mesures de piano, qu’il présente comme un concerto intitulé Le Chant du hibou. Ce qui signifie que cette œuvre, enregistrée en 1983 par la grâce d’une face libre dans le quadruple disque de L’Opéra du pauvre (RCA), était écrite (mais était-elle déjà orchestrée ?) depuis 1972.

00:00 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (23)

dimanche, 11 février 2007

Synthèse des trois premiers mois de fonctionnement de ce lieu

Il n’est évidemment pas question de rendre des comptes ni de singer la participation, mais je fais ci-après le point des premiers mois d’activité de Léo Ferré, études et propos.

Durant un mois et demi, les notes ont été quotidiennes ; elles ont ensuite paru un jour sur deux. Elles seront désormais moins régulières, afin de ne pas tomber dans l’obligation d’écrire coûte que coûte et n’importe quoi.

Les débuts de ce blog ont été lents, puis la vitesse de croisière est apparue, qui se situe actuellement à environ cinquante visiteurs par jour, parfois un peu plus, ce qui, évidemment, est dérisoire mais représente tout de même quelque chose puisqu’on ne trouve ici, sauf exception, pratiquement aucune image, aucune photographie et que, dans l’ensemble, le niveau des discussions est sérieux. Je m’efforce de rédiger les notes initiales dans un langage toujours clair mais on aura compris, je pense, qu’on ne trouvera aucune concession à la facilité ou à la mièvrerie, moins encore à l’insignifiance. C’est plutôt l’austérité qui serait recherchée.

Je n’ai eu que quelques retours, peu, en privé. Dans l’ensemble, ces correspondants se montraient satisfaits de ce qu’on pouvait lire dans ces pages. Je rappelle que figurent à l’écran les textes des trente et un derniers jours et que l’on peut accéder aux précédents par les archives : la page d’accueil n’est pas tout. Les commentaires sont ouverts en permanence et constituent une invitation constante à l’échange, à l’élargissement du débat. Je m’efforce, dans l’ensemble, de répondre à chacun et de le faire le plus rapidement possible. Toutefois, ainsi que je le disais en commençant, je n’ai pas la vérité révélée.

Je n’ai évidemment aucune idée de qui visite ce lieu. Je ne comprends pas pourquoi ce blog, qui n’est entravé par aucune forme d’accès réservé, n’est toujours pas référencé chez Google. Aucune recherche par mots-clefs n’aboutit ici. Cela n’est pas très grave, mais j’aimerais qu’on puisse aller plus loin que le noyau des commentateurs fidèles, que je remercie par ailleurs de leur intérêt. Les statistiques (anonymes, bien sûr) de Haut et Fort, pour autant qu’elles soient fiables, indiquent que, parmi ceux qui viennent ici autrement que par l’adresse directe, la plus grande partie arrive par les liens créés en novembre dernier sur la page d’actualité du site officiel. Je m’y attendais un peu, c’est vrai. Cependant, j’avais aussi averti de l’ouverture un bon nombre de personnes figurant dans mon propre carnet d’adresses. Les liens que j’ai créés sur les autres sites et blogs que j’anime n’occupent qu’une part plutôt faible des statistiques. Enfin, quelques amis rencontrés virtuellement ici et là sur la Toile ont eu l’amabilité de mettre ce blog en lien, qu’ils soient eux aussi remerciés.

S’agissant des collaborateurs extérieurs dits « Les invités du taulier », j’espère pouvoir en accueillir de nouveaux. À ce jour, seul Jacques Miquel a donné suite à ma proposition de rédaction de notes, les autres ayant décliné mon invitation. Je regrette leur décision et espère qu’ils voudront bien changer d’avis. Certains, enfin, m’enverront plus tard, m’ont-ils dit, des textes à publier. Les sujets promettent d’être intéressants.

Il est donc possible, dans l’ensemble, de parler sérieusement de Léo Ferré sur internet. Depuis trois mois, on ne s’est pas invectivé, on est resté dans le sujet et l’on a échangé des propos d’un niveau sans commune mesure avec les inepties ayant souvent cours sur la Toile, quel que soit le thème. On continuera donc, sans la moindre auto-satisfaction.

Amicalement, et en toute humilité.

00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 09 février 2007

Le château de Perdrigal

Il ne saurait, à mon sens, y avoir de blog à prétention culturelle ni, comme ici, de simples « études et propos » sans un peu d’histoire, bien évidemment en liaison avec notre sujet.

Dans de nombreux entretiens, Léo Ferré a évoqué la demeure dans laquelle il s’installe en 1963, en parlant d’« une ruine du XIIIe siècle ». À mon avis, le château de Pech-Rigal date plutôt des XIVe et XVe siècles. Jean Lartigaut, érudit local, parle du XVIe dans son étude auto-éditée Les Seigneurs de Pechrigal. Les registres paroissiaux de la commune de Saint-Clair (Lot), située à sept kilomètres de Gourdon, registres que j’avais pu consulter en 1984, font en tout cas remonter l’histoire des seigneurs de Perrigal au XVIIe (1690). Mais ils n’étaient certainement pas complets.

Le nom, tout d’abord. En Quercy, un pech est une hauteur, un tertre. Le pech rigal, c’est le tertre royal, c’est-à-dire le lieu où vivaient les seigneurs locaux. Tout en haut, ils avaient bâti un repaire à peine visible en été lorsqu’on descend de Gourdon vers la vallée et que les arbres le masquent (« le bois est fermé », dit-on dans le pays), davantage en hiver lorsque « le bois est ouvert ». Léo Ferré métamorphose ce nom en Perdrigal, qui signifie par ailleurs perdrix en quercynois. Si certaines cartes indiquent Périgal ou Perrigal, on voit au passage que, musicalement, Perdrigal évoque à la fois les sonorités de Perceval et de madrigal.

Ferré a découvert le Lot lorsqu’il est venu chanter au Casino de Saint-Céré. Séduit par la région comme tous ceux qui y passent pour la première fois, il demande à son ami Serge Arnoux, dessinateur et créateur de modèles sur tissu à Saint-Céré, de lui trouver une maison à acquérir. Il achète le château à sa propriétaire, Mme Dreyfus. Seule une aile est habitable. Il fera de la propriété une SCI sous sa gérance, dont le siège est à Paris. Il y installera un peu plus tard une imprimerie. Le cadastre de la commune de Saint-Clair mentionne « Les éditions et imprimeries de Perdrigal », inscrites au registre du commerce sous le n° RC 66 B 00029. Il vivra dans le Lot jusqu’en 1968. La demeure restera ensuite plus ou moins à l’abandon durant longtemps.

Aujourd’hui, le château a été racheté, l’accès au chemin d’entrée déplacé. Vue de la route, la restauration, qui a demandé des années de travail, paraît fort bien faite, à ceci près qu’on a cru bon d’ouvrir des « chiens assis » dans la toiture, faisant ainsi de cette demeure une aberration historico-architecturale.

00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (24)

mercredi, 07 février 2007

Tentative de reconstitution du boulevard Pershing

L’appartement qu’occupait à Paris Léo Ferré n’existe plus, on le sait. Voici une tentative de reconstitution des lieux, faite uniquement d’après des documents déjà rendus publics : quelques photographies parues dans la presse ou dans des ouvrages, quelques articles de journaux et le Bottin pour 1960, le tout en complément d’un début de reconstitution que j’avais primitivement esquissée dans Les Chemins de Léo Ferré.

Adresse : 28, boulevard Pershing, Paris XVIIe. Téléphone: Étoile 74-95. Métro : ligne 1, station Porte Maillot.

La voie est entièrement pavée.

L’immeuble appartient à la ville de Paris. Aujourd’hui, c’est un parking pour autocars.

Un porche donnant sur une cour pavée où sont garées les voitures et où sèche le linge.

À gauche du porche, lorsqu’on le regarde de face, au 28 bis, le Luna-Bar, avec de petits rideaux tendus aux vitres, une terrasse constituée d’une table et de deux chaises disposées sur le trottoir. Téléphone: Étoile 54-53.

À droite du porche, un horloger, au 28, Avron et Cie, dont l’enseigne est « Au véritable carillon ». Téléphone: Étoile 53-43.

Plus loin, un garagiste.

De l’autre côté de la voie, un grand terrain sur lequel se dressait autrefois le Luna-Park (d’où le nom du bar). Aujourd’hui, s’y trouvent l’hôtel Concorde-Lafayette et le palais des Congrès.

Sous le porche, à droite lorsqu’on entre, un escalier.

Au premier étage, une porte sur laquelle est punaisée la photographie des saint-bernard Arkel, Canaille et Egmont. Plus tard, la porte sera parfois ouverte par Pépée, chimpanzé femelle. On est chez Léo Ferré, que le Bottin signale comme compositeur de musique.

Selon les sources, il s’agit d’un appartement de deux ou de trois pièces.

Dans la grande pièce tendue de rouge, aux plinthes rouges, un tapis aux tons bleus sur un parquet sombre, un lampadaire filiforme à abat-jour conique étroit et haut, un piano de bois clair au-dessus duquel a figuré, un temps, un portrait de Beethoven, une longue table, des toiles de Gabriel Terbots, un poêle installé dans une cheminée, des niches avec des étagères à livres, un fauteuil, un canapé.

La gouttière coupe en travers l’appui métallique de la fenêtre qui donne sur le boulevard et se trouve juste au-dessus de la boutique d’horlogerie.

Les toilettes sont installées dans la cuisine.

Léo Ferré a vécu là de juillet 1951 à 1963 (environ février-mars). Il part ensuite s’installer dans le Lot.

00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (4)

lundi, 05 février 2007

Un élève et des disques

Lundi 20 octobre 1969, de dix à douze heures. Ce jeune élève de première littéraire amène en classe le double album de Léo Ferré, n° 80389-90, paru chez Barclay quelques mois plus tôt sous le titre Récital 1969 à Bobino. Il n’est pas facile de transporter ça sur une mobylette. L’électrophone gris et vert du lycée Victor-Hugo de Marseille est un appareil monophonique dont il n’existe dans l’établissement qu’un seul exemplaire qu’il faut réserver. Il fait écouter à ses camarades Les Assis, Les Poètes, L’Idole, La Révolution, C’est extra et Petite. C’est la première fois que l’élève partage ce qu’il sait de Léo Ferré avec d’autres et ce n’est pas facile parce qu’il lui est demandé, naturellement, de commenter ce qu’il fait entendre. Heureusement, le professeur vient à sa rescousse. Il aime l’artiste, qu’il appelle « Monsieur Ferré ». À la fin de l’heure, dans l’exemplaire du n° 93 des « Poètes d’aujourd’hui » également apporté par l’élève, il donne lecture de L’Homme. Ce livre et ce disque sont à peu près les seuls documents que possède alors le garçon.

Vendredi 2 octobre 1970, de seize à dix-sept heures. L’élève, maintenant en terminale, amène, dans la classe du même professeur, le premier volume du disque Barclay Amour Anarchie. Le second n’a pas encore paru et, d'ailleurs, on ne sait même pas qu’il existera un deuxième disque. Sur l’électrophone gris et vert du lycée Victor-Hugo de Marseille, appareil monophonique dont il n’existe dans l’établissement qu’un seul exemplaire qu’il faut réserver, il place le 33-tours n° 80417 et fait écouter La Mémoire et la mer et Le Chien. C’est très beau, un microsillon qui tourne avec le bras de lecture qui, en travers, lui fait chanter le souvenir.

Comme l’élève est méthodique, il note tout cela sur un feuillet qu’il encarte dans son exemplaire des « Poètes d’aujourd’hui », ce qui permet de le restituer à présent en garantissant même l’horaire des cours. Autre temps où l’on pouvait écouter en classe, sur un appareil monophonique gris et vert réservé, La Révolution et Petite auprès d’un brillantissime professeur... de droite. Cet homme est un personnage et, dans ses yeux, danse en permanence une petite flamme ironique, piquante, parfois inquiétante. Il aime beaucoup l’élève mais ne l’épargne pas, jamais.

Le professeur s’est tué en voiture un peu plus tard, sur la route d’Arles, juste avant le printemps 1971. Il n’avait pas trente-cinq ans.

00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (10)

samedi, 03 février 2007

Du contresens et des interprètes

Je tiens que toutes les chansons de Léo Ferré sont des chansons d’amour, y compris les plus véhémentes ou qui sont perçues comme telles.

Les interprètes – je parle ici de ceux, de plus en plus nombreux, qui le chantent sans la moindre espèce de talent avec une voix d’aphasique et un souffle inexistant, quand ils ne donnent pas simplement l’impression de ne pas comprendre ce qu’ils chantent – les interprètes qui hurlent et gesticulent pour dire, sans doute, la force, l’énergie, l’indignation, la colère, que sais-je, ces interprètes commettent tous un contresens : Léo Ferré n’a jamais écrit que des chansons d’amour.

C’est parce qu’il a appelé de ses vœux cet amour tout au long de son œuvre, qu’il l’a établi comme un « programme », qu’il faut garder présent à l’esprit cette dimension essentielle lors de l’interprétation. Cela nous évitera les interprètes hurleurs et faisant de grands gestes déplacés. Les interprètes « historiques » (ceux des années 50 et 60) étaient tous bons : on pouvait ne pas les aimer, ne pas apprécier leur voix, le visage qu’ils donnaient aux chansons, ils étaient tous bons techniquement. Ils ont continué au-delà de cette période, bien sûr, mais personne ne leur a succédé, et les petites natures d’aujourd’hui, les gorges enrouées, les poitrines d’anchois, les filets de voix rares comme un ru occitan au mois de juillet, ne savent pas que chanter n’est pas faire n’importe quoi, moins encore gueuler comme un veau malade.

Il faut rappeler que la véhémence ne peut pas masquer l’absence de talent. Cela est à rapprocher de l’attitude de certains chanteurs qui, parce qu’ils n’ont aucun souffle, vont jusqu’à ajouter à la mélodie des notes qui n’existent pas afin de ne pas avoir à « tenir » la note d’origine quand cela leur est impossible. J’ai entendu un triste sire chanter : « Les anarchiii-i-stes » parce qu’il ne pouvait pas donner vocalement « Les anarchiiiiiiiiiistes ». Je ne veux pas me moquer d’impossibilités vocales parfaitement compréhensibles au demeurant, mais signifier la facilité devant laquelle certains ne reculent pas. Quand on ne peut pas chanter une chanson, on en chante une autre, tout simplement. On ne triche pas. Et si l’on ne peut pas, vocalement, chanter Ferré, eh bien, on s’abstient. On n’est pas tenu de chanter Léo Ferré. Le sire en question, qui plus est, se produisait sur des bandes de style karaoké et chantait faux.

Je pense aussi à un autre spectacle auquel j’ai assisté, présenté dans les programmes avec une prétention incroyable. Il y était question d’arrangements dûs au pianiste. Les arrangements en question consistaient en une simplification outrancière de la partition. En gros, on avait supprimé tout ce qui était sans doute trop difficile à jouer.

Artistiquement parlant, ces exemples, qui ne sont pas les seuls, sont une mauvaise action. Sur un plan plus moral, on est effaré de constater ce que des gens qui se disent artistes se permettent envers un autre artiste qu’ils sont censés admirer et célébrer. Le problème est l’accroissement du nombre d’interprètes médiocres que ces dernières années ont vu naître. Au mieux, je veux croire à leur sincérité et ne puis que déplorer qu’aimant Léo Ferré, ils le servent si mal. Au pire, et j’ose à peine y penser, ils ne voient là qu’une possibilité de se mettre eux-mêmes en avant… sans se rendre compte de l’abîme de ridicule dans lequel ils tombent sans fin. De ces interprétations nulles, nous dirons, reprenant une phrase d’un mien professeur de lettres parlant d’autre chose, qu’elles « sonnent comme les trente deniers de Judas et nous ne les accablerons pas davantage ».

00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (29)

jeudi, 01 février 2007

Ferré 1984, histoire d’un enregistrement

Comme annoncé dans la note « Sous l’arc copain où je m’aveugle », voici un tour d’horizon portant sur un enregistrement public dont les éditions sont multiples.

De tous les spectacles enregistrés de Léo Ferré, celui réalisé au Théâtre des Champs-Élysées a connu le plus d’avatars. D’ailleurs, lorsqu’on dit « Ferré 1984 », on parle généralement de ce récital. Or, la même année, Ferré chante à l’Olympia du lundi 1er au dimanche 14 octobre, mais jamais on n’évoque ce tour de chant sous le terme de « Ferré 1984 », sans doute parce qu’il n’en demeure pas de trace gravée ou filmée.

On examinera donc ici les différents visages (il en existe neuf) de ce qui demeurera « Ferré 1984 » dans l’histoire de l’artiste. C’est un parcours compliqué, qu’il n’est peut-être pas inutile d’indiquer aux personnes découvrant aujourd’hui Ferré.

Le récital est donc enregistré au Théâtre des Champs-Élysées les vendredi 6 et samedi 7 avril 1984. Il dure trois heures.

Un album de trois 33-tours paraît bientôt chez RCA, sous le titre Ferré 84, enregistrement public, concert en trois disques. Le spectacle n’est pas rendu intégralement.

Curieusement, sous le titre Léo Ferré, paraît, toujours chez RCA, un extrait de l’extrait précédent, en un coffret de deux 33-tours. Évidemment, le spectacle est encore moins intégral.

Curieusement, sous le titre Léo Ferré, paraît, toujours chez RCA, un extrait de l’extrait précédent, en un coffret de deux 33-tours. Évidemment, le spectacle est encore moins intégral.

Sous le titre Léo Ferré en public, RCA fait paraître un CD. Naturellement, ce n’est pas le spectacle intégral.

Sous le titre Léo Ferré en public, RCA fait paraître un CD. Naturellement, ce n’est pas le spectacle intégral.

En 1988, EPM édite un CD maxi single (équivalent d'un 45-tours extended playing) titré Léo Ferré, enregistrement public, extrait de ce spectacle.